Чаеторговец Попов и мастер Лао

Есть, оказывается, зеленое золото. Это разновидность известного драгоценного метала, который именуется электрум и имеет бледно-зеленый оттенок. Цвет этот получается благодаря сочетанию определенной пробы золота и 30 процентов серебра. Этот драгоценный металл, наряду с другими, имеет право на существование.

В Интернете можно найти туры для путешественников под названием «Зеленое золото Грузии». В них предлагают погрузиться в грузинскую чайную культуру, насладиться прекрасными пейзажами, посетить чайные фабрики и познакомиться с людьми, посвятившими свою жизнь выращиванию чая.

Таким образом, словосочетание «Зеленое золото Грузии» используют и для обозначения истинного богатства страны — грузинского чая. Это говорит о высокой ценности чая, как и самого золота. Которое бывает и зеленого цвета.

В более широком смысле, такое выражение относится и ко всему природному разнообразию Грузии. К нему можно отнести вековые леса, чистые горные реки и озера, минеральные источники, лечебные грязи. Одним словом, всю ту прекрасную природу, которая существует здесь со времени сотворения мира. Она богата невероятным разнообразием растений, появившихся очень давно и завезенных сюда с разных концов света.

Чаеторговец Попов и мастер Лао

Признаюсь честно, выражение «Зеленое золото Грузии» я встретил в публикациях, посвященных выращиванию и производству чая. Оно мне сразу понравилось. Изначально эту сельскохозяйственную культуру знающие и понимающие люди смогли оценить все достоинства и пользу ее для человечества. Хотя, сейчас, можно сказать, что отношение в Грузии к этому богатству стало немного иным.

Издавна, осознав превосходные качества этого природного напитка, листья чайного куста начали завозить во многие страны. Особенно туда, где чай пили, пьют и будут пить всегда, потому что заменить его нечем.

А ведь примерно 200 лет тому назад привезти чай из Индии или Китая в Англию было очень непросто и довольно затратно. Потому заморский чай с самого начала был очень дорогим удовольствием и доступен не для всех. Это хорошо понимали торговцы. Они изначально почувствовали выгоду. А со временем появились те, кто смекнул, что чай можно выращивать в других частях планеты, где властвует субтропический климат. Со временем чай прижился, а затем стал благополучно произрастать на Черноморском побережье. Ровно также, как в Китае, Индии, Японии или на Цейлоне.

Одним из первых эту идею стал претворять в жизнь известный российский чаеторговец Константин Попов. Произошло это не сразу, потребовались годы, чтобы оценить выгоду. Ведь выращенный на причерноморских территориях чай удобнее поставлять в европейские страны. Затея показалась заманчивой и вполне осуществимой.

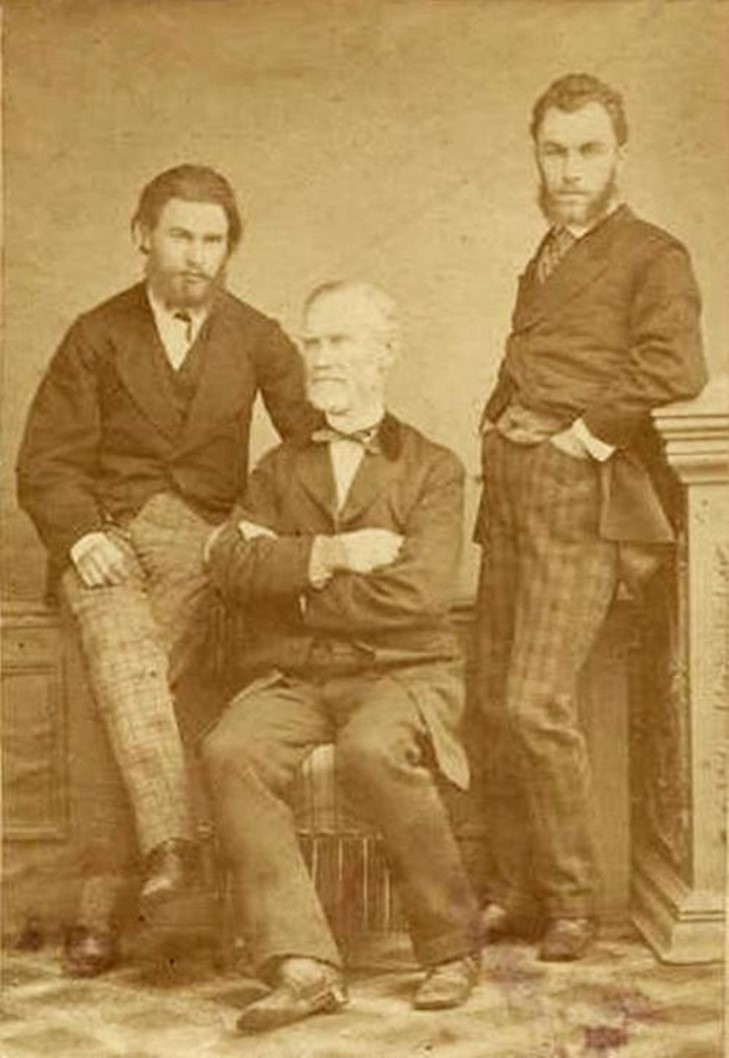

Основатель династии Константин Абрамович Попов был выходцем из крестьян Ярославской губернии. Совместно со своим братом Семеном он в 1843 году основал чаеторговую компанию. Потом братья преобразовывали ее в товарищество чайной торговли под названием «Братья К. и С. Поповы». Компаньонами в этом деле стали их близкие родственники: Константин Попов и Алексей Абрикосов, которые были женаты на родных сестрах. Постепенно их компания станет одной из самых уважаемых в России конца XIX — начала XX веков.

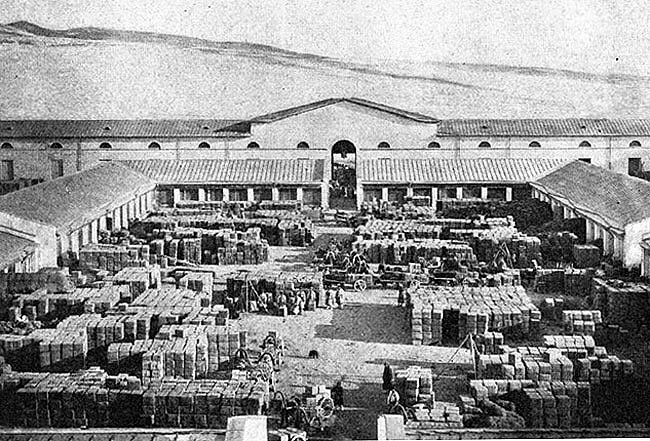

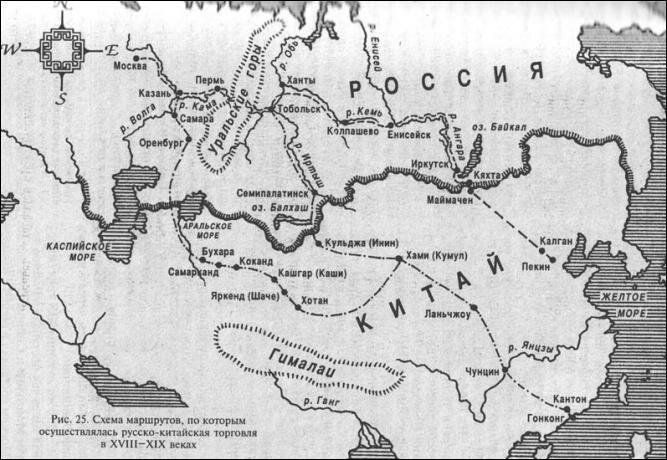

Со временем эта чаеторговая компания открыла свои конторы в китайских городах Шанхае и Ханькоу, взяла в аренду одну из лучших чайных фабрик в Китае вместе с чайными плантациями. Чай в Россию братья Поповы доставляли двумя способами: сухопутным через Кяхту и морским через Одессу.

К 1872 году объем торговли компании составлял уже 6 миллионов рублей. И вскоре компания стала закупать чай в Лондоне и на Цейлоне. Для этой цели в Лондоне было открыто отделение для расчетов по доставке чая морем. К этому времени у компании были свои собственные таможенные пакгаузы и магазины в Москве, Петербурге, Варшаве, Киеве, Харькове, Ревеле и еще в 25 городах Российской империи, в столице Румынии – Бухаресте, а также на Нижегородской и Полтавской ярмарках.

После смерти основателя компании, начатое им дело в 1872 году продолжил племянник и тезка — Константин Семенович Попов.

«Если основатели семейного дела, знавшие в юности тяжелый труд и нищету, бережно складывали копейка к копейке, то представитель второго поколения купеческого семейства Поповых поначалу прославился как фантазер, транжира и бонвиван» — пишет в своей статье Антон Ли.

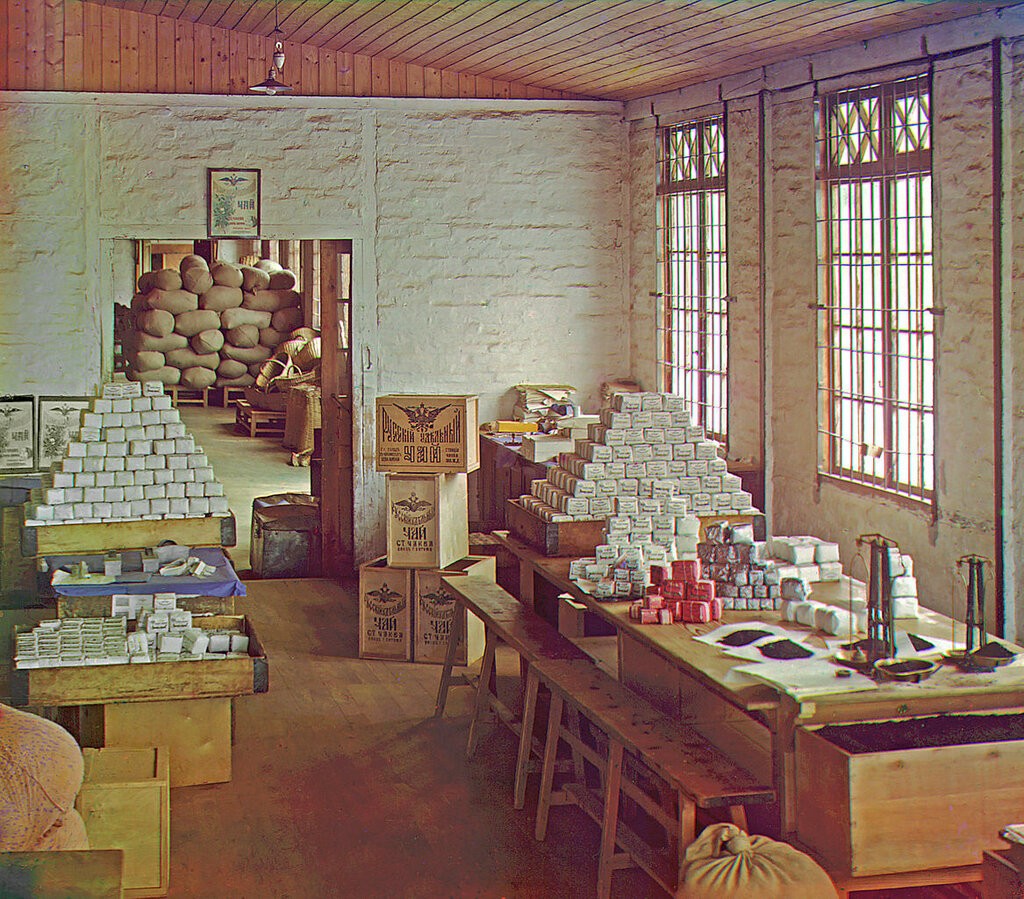

Считать так, вероятно, были основания – уж очень неожиданно свалились огромные богатства на молодого предпринимателя. Однако со временем «этот неординарный человек с европейским образованием и истинно русской деловой смекалкой проявил себя как энтузиаст чайного дела. С конца XIX века и вплоть до национализации в 1919 году товарищество «Братья К. и С. Поповы» оставалось в пятерке главных поставщиков чая в России. Компания с 1894 года получила право изображать на своей упаковке, рекламе и этикетках государственный герб страны. С 1898 года получила статус, который именовался: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Продукция Поповых была отмечена золотой медалью на выставке в Париже, а также Гран-при» на всемирной выставке в Антверпене в 1894 году.

Хотя, надо заметить, что в 1900 году на Всемирной промышленной выставке в Париже среди чайных стран не был представлен Китай из-за военных действий на его территории. Зато рядом с индийским и цейлонским чаем появился дебютант — чай из Российской империи. И чай фабрики товарищества братьев Поповых получил тогда золотую медаль.

Следует сказать, что копания братьев Поповых со временем стала поставлять свой чай ко дворам императора Австрийского, короля Греческого, короля Шведского и Норвежского, короля Румынского, короля Бельгийского, шаха Персидского. А на всероссийском рынке чая товарищество братьев Поповых занимало 5 место по акцизному капиталу.

Но все это случилось не по мановению волшебной палочки, а благодаря кропотливой и целенаправленной работе. Еще в 1889, 1891 и 1893 годах Константин Попов побывал на плантациях Китая, Японии, Индии и Цейлона. Там он наблюдал за процессом выращивания семян и рассады, изучал искусство обработки чайного листа. Вникал во все тонкости не только выращивания чая, но и его переработки. Между делом члены семейства Поповых тогда выделяли немало денежных средств на благотворительность. С ними поддерживал знакомство русский писатель Лев Николаевич Толстой.

Постепенно Константин Попов пришел к выводу, что помимо закупки и доставки чая из-за рубежа, следует и самому заняться выращиванием чая на черноморском побережье. Для этого он купил недалеко от Батума землю, привез туда из Китая чайные кусты, пригласил на создаваемые им плантации китайских рабочих, знавших, как нужно ухаживать за чайными растениями. И вскоре он одним из первых заложил чайные плантации недалеко от Батума. А вслед за этим занялся переработкой выращенного на них чая. Первые образцы своей чайной продукции Константин Попов преподнес императору Николаю II, добившись возможности лично представить результат своей работы.

«Во сколько обошелся Вам фунт чая?» — спросил Николай II Попова. – «В двести тысяч, Ваше Величество», — ответил чаеторговец.

Конечно же это было преувеличением. Но таким образом Константин Попов хотел подчеркнуть важность и ценность для общества своего коммерческого проекта. Либо просто пошутил. И шутка эта была хорошо понятна его современникам. В любом случае, вопрос «почем фунт чаю», оставался какое-то время открытым. Позднее Попов более чем подробно расписал себестоимость русского чая. Все свои финансовые выкладки фабрикант буквально разложил по мелочам. По его расчетам в военное время себестоимость фунта русского чая составляла 1 рубль 50 копеек, а в мирное время — 1 рубль13 копеек.

В 1906 году, получив первый урожай со своих плантаций, Попов обратился к ученым-ботаникам с просьбой, чтобы они дали оценку его чаю, проведя лабораторные исследования. Ответ был такой:

«1. Первые два сорта русского чая Константина Попова по величине листьев, по содержанию неразвернувшихся листовых почек стоят немного ниже цейлонских чаев за ту же цену, но выше соответствующих сортов китайского чая».

«2. По нежности вкуса и тонкости запаха первые два сорта русского чая Константина Попова стоят ниже соответствующих сортов китайского чая, цейлонскому же чаю 1-го и 2-го сорта они уступают только в силе запаха, но имеют за собой некоторое преимущество в тонкости аромата».

Это была для того времени вполне удовлетворительная оценка. Она свидетельствовала о том, что разведением и производством чая в Закавказье определенно следует заниматься.

Прошло немало времени и 15 января 1917 года Константин Попов направляет известному химику Ивану Каблукову докладную записку с изложением программы правильной постановки чайного дела в России. Этот документ сохранился в архиве Российской Академии Наук в личном фонде ученого. В своей записке чаеторговец предлагает увеличить количество посадок чая в Закавказье и сделать Россию страной-экспортером чая в мире.

Известно, что в то время шла Первая Мировая война. Дела на Кавказском фронте складывались неплохо для Российской армии. Она занимала один турецкий город за другим. И Попов был уверен, что в случае победоносного окончания войны к России присоединится немалая часть черноморского побережья Оттоманской Порты. Разумеется, Константин Семенович не мог даже предположить, что через 40 дней после составления им этой докладной записки в Петрограде вспыхнет революция, вслед за которой положение дел в Закавказье тоже радикально изменится.

О чем же писал Каблукову в записке Попов? Прежде всего, о преимуществах Закавказья перед другими регионами. И не скупился на самые яркие выражения. Цитирую: «По своим естественным условиям Закавказье и, в частности, Черноморское его побережье, совпадает с главнейшими центрами чайной культуры, в особенности с Китаем. Близость к морю и высота над уровнем последнего. Расположение и направление предпочвенных вод и глубина лежащего под ними слоя. Химический состав почвы, условия температуры, количество атмосферных осадков, направление господствующих ветров – все это как нельзя ближе подходит к созданию чайных культур. А, недавно производившиеся анализы русских чаев показывают, что русские чаи по качеству нисколько не уступают лучшим сортам китайских чаев. Все это еще раз говорит, что чайная культура в Закавказье может иметь блестящие успехи» — конец цитаты.

Иван Каблуков был в то время известным ученым, преподавал в российских и зарубежных университетах. А еще он занимался изучением химических свойств чая. Среди его научных материалов хранится такое любопытное исследование: «Заключение по способам получения кофеина из чайных отходов». Это свидетельствует о том, что ученых-химиков интересовали тогда свойства кофеина.

Судя по докладной записке, Константин Попов вел до этого с ученым переписку. Так, в письме от 13 декабря 1916 года, он сообщает, что готов послать Каблукову образцы «русского чая Константина Попова» сезона 1915 года. Также в архиве сохранился черновик ответа ученого чаеторговцу. В нем он сердечно поблагодарил его за подарок, одобрил его инициативу по разведению чая в Закавказье и приписал: «Дай Бог побольше таких начинаний – они помогут освободиться нам от вражеского засилья».

Записка Попова, адресованная известному химику Каблукову, являлась еще, выражаясь современным языком, и своеобразным маркетинговым ходом. Ведь к этому времени продукция товарищества «Братья К. и С. Поповы» имела определенную известность. И чаеторговцу необходимо было убедить общественность в том, что по своим химическим свойствам российский чай ничем не отличается от других чаев, получив подтверждение этому еще и в научных кругах.

Не случайно было выбрано и время составления записки. В годы Первой мировой войны цена на продовольственные товары резко возросла. Заметно увеличилась и стоимость чая. Производить этот продукт на территории России, а не ввозить его из-за рубежа стало намного выгодно.

Стоит отметить, что в своей записке Константин Попов не стремится раскрывать все секреты чаепроизводства. Может, в личной беседе он поподробнее рассказывал о сортах выращиваемого им чая, но бумаге фабрикант явно детали своего дела не доверял.

Ни названия регионов, откуда китаец Лау Джон Джау и его помощники вывезли черенки чайных кустов, ни названия сортов семян чаеторговец напрямую не называет. Только в конце записки Попов приоткрыл секрет того, какие сорта чая могут культивироваться в российском Закавказье. Он пишет: «Все это я говорил про байховый чай. Масса будет при этом материала, из которого возможно и должно будет приготовлять кирпичный черный и кирпичный зеленый чай, плиточный и прессованные пилюли. А если понадобится, то и зеленый в рассыпном виде».

В записке чайный фабрикант делится о своим представлении о том, каким он видит будущее чайное хозяйство в Закавказье. По его оценкам, примерно половину чайных плантаций на юге России занимают две крупные компании, другую половину – мелкие хозяйства. Будущим образцом производства чая Попов видел именно в мелких кустарных предприятиях, где основной труд могли бы взять на себя владельцы. Он откровенно писал, что не доверяет труду наемных рабочих, которые не имели необходимой профессиональной подготовки и были в основном не довольны условиями найма. Опытный фабрикант не мог не понимать, что найм рабочих для крупной компании приводит к росту социальной напряженности.

Попов также считал, что мелкие хозяйства должны нанимать инструкторов-китайцев и инструкторов-англичан. Без этого чайное производство не может существовать. Вот как он обосновывал свое мнение:

«Выписанные семена надо посадить как в семенном саду и на опытном поле, так и в питомниках каждого надела этого участка. Сделать это должны выписанные из Цейлона или Индии англичане-инструкторы, которые знают чайную культуру. Они должны научить земледельцев этому. Питомники на наделах должны культивироваться до тех пор, пока чайные растения в них не достигнут известной высоты. После этого их под наблюдением тех же инструкторов-англичан нужно высадить на заранее приготовленные по террасированным склонам плантации в шахматном порядке. Этот же англичанин-инструктор должен научить подрезать кусты и собирать лист. К этому времени из выбранных провинций среднего Китая (но не из Кантона, не через наших консулов, не через наших дипломатических и торговых представителей) должны быть выбраны, наняты по контрактам, заключенным русско-китайскими властями, и привезены в Россию достаточное количество инструкторов-китайцев. Согласно контрактам, им должна быть поручена выучка только обработки чайного листа в полуфабрикат тех лиц, которые имеют свой надел.

Никаких других указаний по чайному делу и по культивированию куста в особенности, китайцы делать не должны, не имеют права, так как они настоящего знания чайного дела не имеют. Эти китайцы, получая, кроме определенного жалования, еще с каждого хорошо сделанного полуфабриката получают особое вознаграждение, побуждающее инструктора-китайца к правильной, лучшей выработке полуфабриката. Степень качества определяет инструктор-англичанин, в ведение которого полуфабрикат поступает в здоровом виде на факторию из дальних мест своего района» — конец цитаты.

Таким образом, по мнению Константина Попова, пока в России не появятся работники, имеющие достаточную выучку и опыт, основную работу должны были выполнять специально обученные инструкторы, выписанные из-за границы. Инструктор-англичанин, выписанный из Индии или Цейлона, должен заниматься посадкой на плантации чайного куста, его выращиванием, сбором чайного листа, обрезкой куста и работой на факториях. А инструктор-китаец должен заниматься выработкой полуфабриката. Заметим, что эти рекомендации принадлежат человеку, побывавшему во многих чаепроизводящих странах и сам занимавшийся выращиванием чая в Закавказье.

А вот по поводу того, где надо закупать семена и где нанимать инструкторов-китайцев, Попов не дает никаких советов. Он замечает, что знает эти районы. И намекает, что для закупки семян не годятся земли Западных Гималаев, что для этого подходят лишь Восточные Гималаи. Покупку и упаковку семян он называет «частностями». Но твердо и определенно настаивает на том, что полагаться на российских консулов, дипломатов и торговых представителей вообще не следует. Понятно, что у Попова, уже в то время, как у любого делового человека, были свои секреты, которые теперь называются коммерческой тайной.

Константин Попов считал, что рядом с семенными участками и опытными полями следует оборудовать научную станцию. Ее задача — заниматься размножением и культивированием чайных кустов. Во главе научной станции должны быть ученые с именем. Они будут контролировать и направлять деятельность всех сотрудников. В качестве руководителя торговец чаем называл имя известного ученого-ботаника Ивана Николаевича Клингена. Которого он считал человеком, «любовно относящимся к чайному делу и побывавшему в местах родины чайного куста».

Константин Попов в своей записке ученому Ивану Каблукову касается и такой темы, как поддержка правительством при создании новых чайных хозяйств. Он считал, что для этого необходимы налоговые послабления в первые годы становления, невысокие пошлины для ввоза чая из-за границы и помощь при покупке земли. В то время для того, чтобы купить землю в Закавказье, нужно было заплатить дважды: первый раз прежнему владельцу из Оттоманской империи, второй раз – правительственному органу Российской империи.

Докладная записка Константина Попова химику Ивану Каблукову позволяет нам судить об ее авторе, как о человеке грамотном, полностью вовлеченном в свое коммерческое дело. В этом он опирался на собственный опыт, полученный при выращивании чая в Закавказье. И надо отметить, что опыт этот в определенный период был довольно успешным.

Некоторые секреты культивирования чайных кустов и производства чайной продукции автор записки не раскрывает. Такую позицию Попова отмечали и некоторые его современники в своих воспоминаниях о нем. Все же достижения и успех Константина Семеновича сумели привлечь к его деятельности внимание со стороны императорского двора. Широко тема «русского чая» на Кавказе обсуждалась и среди ученых. Правда, в исторической перспективе Россия так и не стала признанным экспортером чая.

В тот момент, когда была написана эта докладная записка, ни автор, ни адресат не могли даже себе представить, как изменится положение дел после событий бурного 1917 года. В 1918-1919 годах товарищество Поповых еще пыталось продолжать свою деятельность, хотя уже в составе единого органа управления под названием «Центрочай». В 1919 году эта компания была национализирована. И в том же году умер Константин Семенович Попов. Обстоятельства его смерти остаются до сих пор неизвестными. Семейное дело продолжил приемный сын Попова — Николай. Однако он занимался чайным делом уже не как владелец компании, а как ученый-химик. В 1939 году Николай Попов был расстрелян.

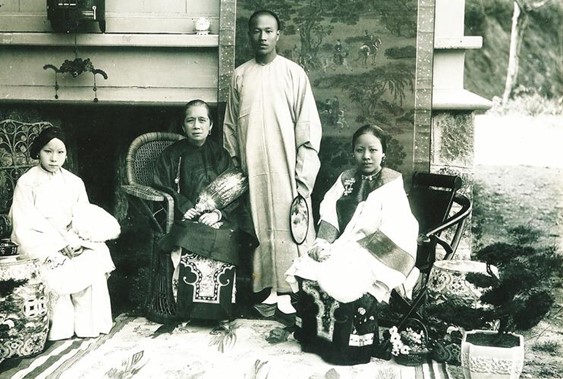

В 1892 году Константин Попов приобрел около трехсот гектаров земли под чайные плантации в Салибаури, Капрешуми и Чакве, расположенные в Батумском округе и Кутаисской губернии. Для создания чайных плантаций чаеторговец в 1893 году пригласил из Китая мастера Лао Джон Джау. Его до сих пор кое-кто так и называет — мастером. Так обычно в прошлом называли тех, кто имел неплохие профессиональные навыки в каком-либо деле. Вместе с Лао на Кавказ приехали десять китайских помощников. С собой они привезли черенки чайных кустов и семена. Для работы в России с ними был заключен контракт на три года.

Лао Джон Джау родился в 1870 году в городе Чжаоцин в провинции Гуандун в семье офицера императорской армии. Его отец погиб до рождения сына, поэтому, по китайскому обычаю, в 1873 году Лао получил офицерский чин. Мать его была из богатой семьи, занимавшейся чаем, и не хотела, чтобы сын стал военным. Поэтому Лао Джон Джау с детства начал изучать мастерство выращивания и изготовления чая в провинции Чжэцзян.

Будучи выходцем из династии китайских чаеторговцев, вскоре он стал помощником начальника чайного завода. Лао так описывал в своих мемуарах то, как он согласился приехать в Россию: «Я с радостью принял это предложение. Меня манила новая страна, в которой я мог стать первопроходцем в разведении чая. Взяв с меня обещание, что я отправлюсь с ним на Кавказ, Попов попросил меня закупить для будущих плантаций несколько тонн чайных семян и несколько десятков тысяч чайных саженцев. В итоге всего, в путешествие согласились отправиться 12 человек: я, мой переводчик и еще 10 китайских рабочих, разбиравшихся в технологиях выращивания и производства чая. Мы подписали с Поповым договор сроком на три года».

В ноябре 1893 года Лао вместе с другими его соотечественниками добрался до черноморского побережья Кавказа. В Аджарии они построили теплицу для выращивания саженцев, затем на территории трех имений высадили чайные кусты и даже построили небольшую чайную фабрику по типу традиционной китайской деревенской фабрики. Вот как описывал ее в своих воспоминаниях инженер Масальский: «Ручная фабрикация чая китайцами производится с 1895 года в небольшом сарайчике, в котором имеется два очага с вмазанными в них чугунными сковородами, множество сит, плетенок, подносов и разной формы корзин из бамбука, несколько циновок, чугунные сковороды и веялка для сортировки готового чая. Все эти предметы привезены из Китая».

В 1895 году на фабрике было изготовлено 20 фунтов чая (чуть больше 8 килограммов), 1896 году — 97 фунтов (40 килограммов), 1897 году — 1200 фунтов (около 500 килограммов). В тот год Лао вместе со своими помощниками отправил более ста пудов чайного листа Константину Попову в Москву.

По окончании срока контракта Лао согласился продлить его, в отличии от других китайских рабочих. Он съездил в Китай за новой партией саженцев и семян. И в мае 1897 года вместе со своей семьей вернулся в Батуми.

От Константина Попова в 1901 году Лао Джон Джау перешел на должность заведующего Чаквинской чайной фабрикой.

В 1909 году, за добросовестное отношение к делу начальник Главного управления уделов князь Виктор Кочубей дал Лао Джон Джау разрешение на постройку дома для семьи. И тот вместе с немецким архитектором построил дом в китайском стиле в Чакви прямо на берегу моря.

На различных сайтах есть много сообщений об этом доме. Говорится, что он до сих пор сохранился, но в очень плачевном состоянии. Мне, конечно же, хотелось найти его. И в прошлом году совершенно случайно я наткнулся на этот дом. И был сильно огорчен его запущенностью и заброшенностью.

А неподалеку от него находится еще одно строение. Оно также, как домик Лау, пришло в полный упадок. Но, похоже, кто-то уже занялся его восстановлением. Историю того здания невозможно было ни у кого узнать. Однако было понятно, что это в прошлом был редкой красоты особняк. Говорили, что в нем когда-то располагался институт чая, а потом даже музей чая. Кое-кто считает, что в прошлом это здание принадлежало Романовым. Рядом с этим домом я встретил местного жителя, его зовут Нико. Он рассказал, что неподалеку есть домик китайца Лао. Он очень известен в Аджарии, потому что с него начинается история грузинского чая.

Но вернемся к дому Лау Джон Джау. Вот что он сам вспоминал. «За добросовестное отношение к делу начальник управления уделов России князь Кочубей разрешил в 1909 году постройку дома, специально для моей семьи. В составлении плана дома и в оформлении его фасада принимал участие и я. Дом построен немецким архитектором. По внешнему виду напоминает китайский стиль.

По истечении 10 лет службы я был награжден орденом Святого Станислава, а главное управление уделов предложило перейти мне в русское подданство, со всеми правами высших чиновников. Я благодарил начальство, но преданный своему отечеству, от подданства отказался.

Я стал первым китайцем, получившим орден от Российского правительства, и могу гордиться, что впервые в России ввел на вверенной мне фабрике 8 часовой рабочий день.

В 1911 году по разрешению императора я купил земли близ Батуми и на своей плантации выпустил чай под собственной этикеткой. На первой Батумской сельскохозяйственной выставке, чай выращенный мною получил большую серебряную медаль» — конец цитаты.

В 1912 году, путешествуя по Кавказу, в Чакви заехал фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский, запечатлевший чаквинские чайные плантации и самого 40-летнего китайского чаевода с орденом Святого Станислава на груди.

Замечу, что Сергей Михайлович Прокудин-Горский был личным фотографом русского императора Николая II. Этим, наверное, и объясняется его появление в Батуми. В начале ХХ века он изобрел технику цветного изображения. Фотоаппаратом собственной конструкции он делал три снимка одного и того же сюжета через три фотофильтра – синий, зеленый и красный. А затем по ним изготавливал диапозитивы, которые проецировали на экран цветное изображение.

В 1909-1915 годах Прокудин-Горский путешествовал по Грузии, где запечатлел природу, архитектуру и бытовые сюжеты из жизни самых разных людей. После смерти фотографа его сын продал коллекцию из 1900 стеклянных негативов и 14 альбомов, которая впоследствии оказалась в Библиотеке Конгресса США, где и хранится в Отделе эстампов и фотографий.

В Батуми есть музей братьев Нобелей. В нем создана небольшая экспозиция, посвященная истории чая в Аджарии. Там тоже представлены знаменитые и редкие фотографии Сергея Прокудина-Горского.

Кое-что рассказала мне сотрудница батумского музея братьев Нобелей Нино Читидзе о китайце Лау Джон Джау и о фотографе Сергее Прокудине-Горском. (Ее рассказ можно послушать в конце страницы.)

После революции Лао Джон Джау с семьей остался в Аджарии и продолжал заниматься делом своей жизни – чаеводством в Чакви. Вот что говорил он о том времени и своей жизни в Грузии. «При открытии Батумского ботанического сада я рекомендовал ввести в культуру китайский сахарный тростник. Если бы эта культура, в свое время была бы введена здесь, страна не испытывала бы дефицита сахара.

За долгие годы, проведенные здесь в непрерывной работе, единственным моим развлечением была охота и лошади. В течение многих лет я знакомился с жизнью и обычаями этого края. С грузинами, греками, армянами, евреями. В характере и обычаях грузин я нашел много сходства с характером китайцев. У меня много знакомых и друзей среди всех наций, и отношение ко мне и моей семье самое искреннее.

Дети окончили Батумскую гимназию. Старший сын — Петербургский университет. Мы были знакомы со многими представителями передовой интеллигенции, с Бальмонтом, Есениным, с семьей знаменитого Питерского хирурга Гаевского. В (моем) доме сохранилась частица истории общения наших народов, частица истории культур.

30 лет на Кавказе. Но я с семьей решил возвратиться домой. Вернувшись на Родину, видя ее дивную природу, я буду видеть, и вспоминать любимую Аджарию. Мир ее народу и полного расцвета его творческих сил, подобно восходу солнца, которое чем выше поднимается по небосводу, тем светит ярче и ярче.» Эти слова Лао прозвучали в документальном фильме Заура Маргиева, который называется «Вторая родина китайца Лао».

В 1926 году он второй раз отказался от предложенного ему советского гражданства, и из-за разногласий в способах развития чайной отрасли, в том же году он вернулся в Китай, где скончался в 1937 году в Харбине, упав с лошади.

Почти все свое имущество он подарил историческому музею Грузии, где до не давнего времени была экспозиция Лао. В Китай он с собой увез только своих любимых лошадей. За долгие годы, проведенные в непрерывной работе в России, единственным развлечением Лао Джон Джау была охота и лошади.

Второй раз к домику Лао я приехал с Денисом Максимовым. Он родом с Дальнего Востока. Увлекается восточной философией и проводит чайные церемонии. Случайно столкнувшись с ним у горячего источника в Махинджаури, я узнал, что у него существует особое отношение к чаю. И когда он в прошлом году он вновь приехал в Батуми, я решил съездить вместе с ним в Чакви к домику Лао, который тогда еще был в очень запущенном состоянии.

Дом Лао, как и дом призрак, о котором я говорил вначале, долгое время были заброшены. И вот совсем недавно во время визита в Китай премьер-министр Грузии с некоторой гордостью рассказывал о доме китайца Лао. И о том, что этот памятник культуры, а также сама память о создании грузинского чая будут постепенно восстанавливаться.

Об этом написали грузинские средства массовой информации, а также о том, что дом Лао, согласно проекту реконструкции, полностью отремонтируют, сделают отделку внутри и фасада – снаружи. На территории обустроят парковку и прогулочную зону. В самом доме планируют создать современное выставочное пространство, где можно будет узнать об истории грузинского чая, а затем продегустировать различные сорта этого напитка. Это место может стать популярным у туристов и местных жителей.

Дети и внуки Лао тесно были связаны с Грузией. Они здесь учились, работали. Но сам Лао вернулся на родину, в Китай. Важно сказать, что он был отмечен государственными наградами Российской империи и Советской России. Сам он признавал, что его традиционный способ выращивания и обработки чая не находил поддержки в советской стране. Грузия, начавшая развивать чайную промышленность, пошла по пути совершенствования технологий производства чая. Стране нужны были высокие достижения.

Первая Мировая война на некоторое время остановила развитие чаеводства на Кавказе: чайные районы оказались в прифронтовой полосе. В апреле 1918 года они были оккупированы турецкими войсками, затем их сменили английские войска. Чайные хозяйства пришли в полное запустение. Острый недостаток хлеба заставлял крестьян забрасывать участки с чаем, а местами даже вместо чая сеять кукурузу.

В советское время собственность больших и малых чайных компаний была национализирована. В июле 1921 года в Чакве прошел первый в истории съезд чаеводов Аджарии, где были разработаны мероприятия по возрождению чайной промышленности. И уже через два был собран и переработан рекордный за все время существования Чаквинской фабрики суточный урожай. В июле 1925 года чаеводы отправили на Нижегородскую ярмарку 5000 пудов чая – это 10 вагонов.

В конце 1925 года руководство чайным делом возглавило Государственное акционерное общество «Чай-Грузия», первоначально оно называлось «Чай-Колхиды». Развитие чайного дела на Кавказе уже рассматривалось правительством как программа особой значимости: немалые средства ежегодно шли на кредитование чайных плантаций.

Летом 1926 года Акционерное общество «Чай-Грузия» открыло в Чакви опытную станцию, а в 1930 году в Озургетском районе был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт чайного хозяйства, куда вошли Чаквинская и Зугдидская опытные станции. Затем были открыты филиалы в Сухуми и Поти. Одним словом, чайная отрасль Грузии стала реальностью и процесс дальнейшего развития набирал обороты, несмотря на многие трудности.