Несколько имен, связанных с чаем

Во Всемирной паутине, на русскоязычных сайтах, можно найти немало публикаций о первопроходцах в деле разведения чайной культуры в Грузии. Опубликовано много такого материала, на сайтах, которые занимаются торговлей чая, и не только грузинского. Большая часть статей, заметок на эту тему похожи друг на друга, будто написаны они под копирку. Иногда встречаются в них даже и противоречащие друг другу факты. Но как проверить, кто прав. Написаны они, в основном для того, чтобы привлечь на свои торговые площадки побольше посетителей, а следовательно, и потребителей. Так устроен сегодня мир.

Я просмотрел много различных публикаций, посвященных истории выращивания чая на территории Грузии. Большинство из них похожи друг на друга, как близнецы братья. Вместе с этим они копируют ошибки и неточности, которые там есть. Даже непонятно, кто у кого переписал. Нередко возникают сомнения в достоверности некоторых сведений. А рассказать о нескольких личностях, сыгравших заметную роль в деле разведения и распространения чая на Кавказе, очень хочется. Вот и приходится довольствоваться тем материалом, который уже есть, лежит, как говорят, на поверхности. Другого пока у меня нет. Может, со временем появится.

Среди публикаций на эту тему выделяются статьи Николая Монахова. С них мне и хотелось бы начать. Они посвящены временам далеким. Тому, когда и как чайный куст появился в Причерноморье.

«Интродукция чайного куста на Кавказе началась в 1842 году – пишет автор. — Именно тогда несколько черенков чайного куста были посажены в Сухумском ботаническом саду. (Замечу, что интродукция чая – это введение и адаптация чайного растения в новый географический регион, где он до этого не произрастал.)

Время от времени и в Интернете, и в живых около чайных спорах обсуждается вопрос о том, какая страна из тех, в которых чай не является традиционной культурой, первой начала выращивать чайный куст на своей территории. Считается, что на Цейлон чайный куст завезли в 1824 году, а первую плантацию шотландец Джеймс Тейлор заложил там в 1870 году. В 1834 году была заложена первая чайная плантация в Индонезии, а в 1835 году в Ассаме (в Индии). Примерно в это же время был завезен чайный куст и в Абхазию.

Есть особенный колорит в том, чтобы пить чай, приготовленный из листьев, собранных «со столетнего чайного дерева» или «потомков, тех самых чайных черенков, которые привезены с Фуцзяни…» — пишет Николай Монахов. — Узнав, что в Сухумском ботаническом саду находится прямой потомок «Старейшего Чайного Куста на Кавказе» (он) совершил небольшое историческое расследование и, конечно же, навестил сам куст.

(Он) обнаружил в Сухуми несколько чайных кустов, тайно собрал с них урожай, а затем и приготовил чай. А в ходе расследования (он) с удивлением узнал, что первый чайный куст попал на Кавказ из Италии.

Как это было. По инициативе начальника укрепленной черноморской береговой линии генерал-лейтенанта Николая Раевского (младшего) в 1840 году в Сухуми был устроен так называемый военно-ботанический сад, который впоследствии стал Сухумским ботаническим садом. Ответственным по саду был Сухум-Кальский комендант майор Конийский. Сначала под сад было отведено около десятины земли. Даны черенки растений и семена. В 1841 году к саду были прибавлены еще три десятины. Главным по надзору и уходу за растениями был унтер-офицер линейного батальона Багриновский, который, обучаясь в Вильнском университете, получил некоторые познания в ботанике и садоводстве.

Военное ведомство старалось развести в укрепленных пунктах береговой линии, одним из которых в то время являлся Сухум, плодовые и декоративные растения и пыталось разводить даже овощи. Эти мероприятия преследовали две цели: во-первых, чем-то занять солдат в свободное от военных операций время, во-вторых, обеспечить солдат плодами и овощами.

В задачу Сухумского ботанического сада входило обеспечение таких пунктов семенами и саженцами растений. С этой целью в саду разводили много местных и экзотических прикладных и декоративных растений.

В одной из служебных записок директора Никитского ботанического сада (в Крыму) Николая Гартвиса… рассказывается о происхождении чайного куста в Ялте. Он пишет о том, что «…на полученном от садовода из Турина нынешней весной чайном кустике в горшке завязались семена. Это придает надежду, что (он) со временем может акклиматизироваться в удобных для него грунтах и в климатах южных губерний государства, подобных южному берегу Крыма. А особенно в Абхазии и Мингрелии, где почва и климат при сильной летней жаре довольно сырой… И это должно способствовать росту и развитию сего кустарника…

По инициативе наместника Кавказа Михаила Воронцова несколько корней чайного куста были перенесены в 1842 году из Никитского ботанического сада в Сухумский ботанический сад. А в 1847 году несколько корней чайного куста были направлены в Озургети. В результате хорошего ухода в Сухуми чайное растение прекрасно прижилось.

Позднее Сухумский ботанический сад два раза подвергался опустошению турками в 1853-55 и в 1877-78 годах. Но чайный куст выжил.

В 1884 году тогдашний директор Сухумского сада Васильев писал: старых чайных кустов в саду имеется четыре штуки. Один растет в нижней части сада прямо против входа, куда он был пересажен в 1882 году, а три, растущие вместе, находятся в средней части над речкой и немного ниже оранжерей…

Профессор Иван Палибин, бывший директор Батумского ботанического сада, писал, что в 1924 году в Сухумской сельскохозяйственной опытной станции над чайным кустом была произведена операция омоложения. (Этим) чайным кустом занимались Иван Клинген, Андрей Краснов, которые в своих трудах упоминают (его).»

Николай Монахов в своей статье пишет, что «Позже (из Сухуми) черенки рассылались в разные области Кавказа и Черноморского побережья, где проводились эксперименты по выращиванию чая в естественных условиях.

Наиболее удачным оказалось предприятие Михаила Эристави, начавшего организацию своего хозяйства в Озургетском уезде в первой половине XIX века.

Михаил Эристави родился в 1817 году в семье крупного помещика. По воспоминаниям его сына Андрея: «Михаил Эристави не получил никакого образования, был самоучкой. Его школой являлись личный труд, опыты и наблюдения. В 40-е годы XIX века он занимался разведением различных культур в своем поместье, в Саджавахо и Гора, в Озургетском уезде».

Он работал в тесном сотрудничестве с шотландским офицером Джейкобом Мак На Маррой, который был поклонником чайной культуры и имел «некоторый опыт ее возделывания». Михаил также работал в Кутаисском питомнике, где так же были чайные кусты.

Эристави в начале взялся за возделывание однолетних культур, а затем (уже) и многолетних. Там были такие культуры, как кофе, хинин, ананас, банан. Сад был заложен в европейском стиле, планировкой непосредственно руководил Мейендорф. Сохранилась специальная тетрадь, в которой упоминаются «хлопок, китайская крапива, маслина, ореховые деревья, японская мушмула…». Позже экспериментальное хозяйство разрослось, и он попросил заем у правительства в 20 000 рублей. Четыре года царские чиновники затягивали решение о займе и потом ответили отказом, мотивируя тем, что «…чайная культура никогда не найдет распространения в Гурии, что географическое расположение этого края и влажная почва не благоприятствуют этому начинанию…». Возможно, это так же связано еще с плохими отношениями князя и местными чиновниками. Поэтому все эксперименты Эристави проводил на свои деньги.

Сейчас установлено, что саженцы Эристави получил из Зугдидского сада, принадлежавшего Дадиани, по разрешению попечителя сада Кипиани, а также из Кутаисского питомника и Никитского ботанического сада. Во время русской-турецкой войны 1854–1856 годов сад Эристави был заброшен и поврежден, однако потом вновь восстановлен. После войны работниками сада была заложена маленькая чайная плантация с использованием семян и черенков «старых чайных кустов», которые уже там прижились. Андрей Эристави пишет, что «чайные растения росли во фруктовом саду, а не в теплицах, площадь сада составляла не менее 10-15 десятин…, но местное начальство не было заинтересовано чайным делом». Чайные кусты росли на побережье реки Супса, в открытом грунте, в плодовом саду, который играл роль ветрозащитной полосы. Так же Эристави активно изучал пчеловодство.

Спустя 3-4 года уже можно было собирать и перерабатывать первый урожай. Чай Эристави перерабатывал примитивным, кустарным способом, описанным в небольшом руководстве на грузинском языке. В 1861 году, он посылает на выставку первые образцы чая. Вот, что пишет об этом Андрей Эристави «Достаточно сказать, что в 1864 году на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге демонстрировался чай, полученный на собственной плантации новатором и пионером этого дела из урожаев 1861, 1862 и 1863 годов». Кроме того, Михаил Эристави готовый чай представил на организованную в Тбилиси сельскохозяйственную выставку. Об этом член Совета Кавказского сельскохозяйственного общества Оверин писал: «В конце 1864 года гурийский помещик князь Миха Эристави представил в Кавказское сельскохозяйственное общество небольшую коллекцию образцов чая (три образца 1861, 1862 и 1863 годов) и само растение с ветвями, умело отобранное и хорошо упакованное, покрытое густой листвой, с цветками и хорошо развитыми плодами. Эти образцы позволили сделать интересные выводы о достоинстве разведенного у нас чая».

По сведениям Оверина, образец урожая 1861 года был «удовлетворительного качества и его вполне можно было пить».

Миха Эристави был первым, кто заложил чайную плантацию, заготовил чайный лист и начал его переработку. Он впервые получил готовый грузинский чай и послал его на сельскохозяйственные выставки в Петербург и Тбилиси!

С этого времени, семья Эристави продолжала собирать собственный чайный лист и перерабатывать его в количестве, достаточном для 30 семей. Судя по тогдашнему потреблению, это не менее 6-8 кг. Андрей Эристави так же писал: «Чайный лист собирали в год два раза — в мае и сентябре — сельские девушки под руководством старших. Если к этому добавить мои детские впечатления и тот большой интерес, который проявляла моя мать к технике изготовления чая. Которая имела на руках правила на грузинском языке о том, как следует проводить различные манипуляции по завяливанию, скручиванию и сушке чайного листа, то все это составит весь комплекс моих воспоминаний с раннего детства». Наряду с этим Михаил Эристави разработал план комплексного субтропического хозяйства, где сочетались вместе с чаеводством, виноделие, плодоводство и шелководство.

Свою жизнь князь Михаил Эристави закончил в 1870 году, в возрасте 53 лет. Его хозяйство осталось детям. Плодовый сад с чайной плантацией на берегу реки Супса достался старшему сыну Варламу, а резиденция на море с садом — младшему Андрею. Андрей в то время был малолетним и учился, а Варлам был не заинтересован в чае, поэтому чайная плантация пришла в запустение. В 1884 году сохранилось 2-3 чайных куста, которые хорошо прижились и плодоносили, как и в Сухумском ботаническом саду.

После получения высшего образования Андрей Эристави продолжил чайное дело отца. «Я продолжил начатые отцом опыты по разведению субтропических культур и чайного куста, — вспоминал он. — Я провел целый ряд научно-исследовательских работ, в частности, по линии чаеводства напечатал ряд статей и монографий, как в газетах и журналах, так и в виде отдельных брошюр. На Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове и на Кавказской выставке в 1887 году я был награжден большой серебряной медалью».

Впоследствии Андрей Эристави перенес чайную плантацию наверх от реки Супса. «С большим трудом и предосторожностями я перенес всего 4-5 чайных кустов в свое поместье на горе, которые через 1,5 года после высадки дали семена. Так, чаеводством я занялся почти совместно с чаквинскими пионерами». Андрей Эристави имел в своем питомнике 40-летние чайные кусты.

В 1907-м году Андрей Эристави переехал на постоянное место жительства в Петербург, а его поместье оказалось в руках управляющих. В 1917 году чайную плантацию довелось осмотреть Ермилу Накашидзе. В это время она была уже крайне запущена и притемнена деревьями.

До революции, парк Эристави оставался в частном владении. Затем, по решению Советской власти парк отобрали у прежних владельцев. Вначале, за чайной плантацией ухаживал Волошин, потом в 1923 году здесь был открыт агрономический пункт. С 1924 года на месте усадьбы был организован Гурийский сельскохозяйственный техникум. На его территории находилось (по состоянию на 1976 год), в тени деревьев несколько чайных кустов. Рядом с ними была мемориальная надпись, с указанием, что они посажены в 1848 году. В середине 70-х годов, вегетация на них была слабая, и они сохранялись, «как старейшая реликвия».

В Гурийском сельскохозяйственном техникуме была «кузница кадров для чайной промышленности этого региона». Но можно ли назвать это преемственностью?» – заканчивает вопросом свою статью Николай Монахов.

Заметное место в истории грузинского чая принадлежит князю Михаилу Эристави. Он был первым, кто не только вырастил собственный чай в Грузии, но и обработал его по всем правилам, а также отправил на выставку, где тот получил признание. Не имея агрономического образования, в своем хозяйстве в Гурии князь Михаил Эристави выращивал также табак, хлопок, цитрусовые и другие субтропические культуры. Чайные кусты он высадил в плодовом саду, который играл роль ветрозащитной полосы. Согласно разработанному им плану комплексного субтропического хозяйства, здесь с чаеводством сочетались также виноделие, плодоводство и шелководство.

Попытки отдельных энтузиастов того времени объединить свои усилия по выращиванию чайного куста не принесли заметных результатов. Поэтому под началом редактора газеты «Кавказ» Евгения Сталинского в 1872 году была организована так называемая группа учредителей, которые собирались выпускать акции под свое будущее чайное дело. Приглашенный из Калькутты известный чаевод капитан Вальтер Лайель привез семена и саженцы чая и ручался за успех этого дела. Однако в их просьбе отвести бесплатно землю созданной инициативной группе отказали. После чего она распалась.

Многие видные русские ученые поддерживали идею развития чаеводства на Кавказе. Среди них были академики Александр Бутлеров и Дмитрий Менделеев, Василий Вильямс и Николай Зейдлиц.

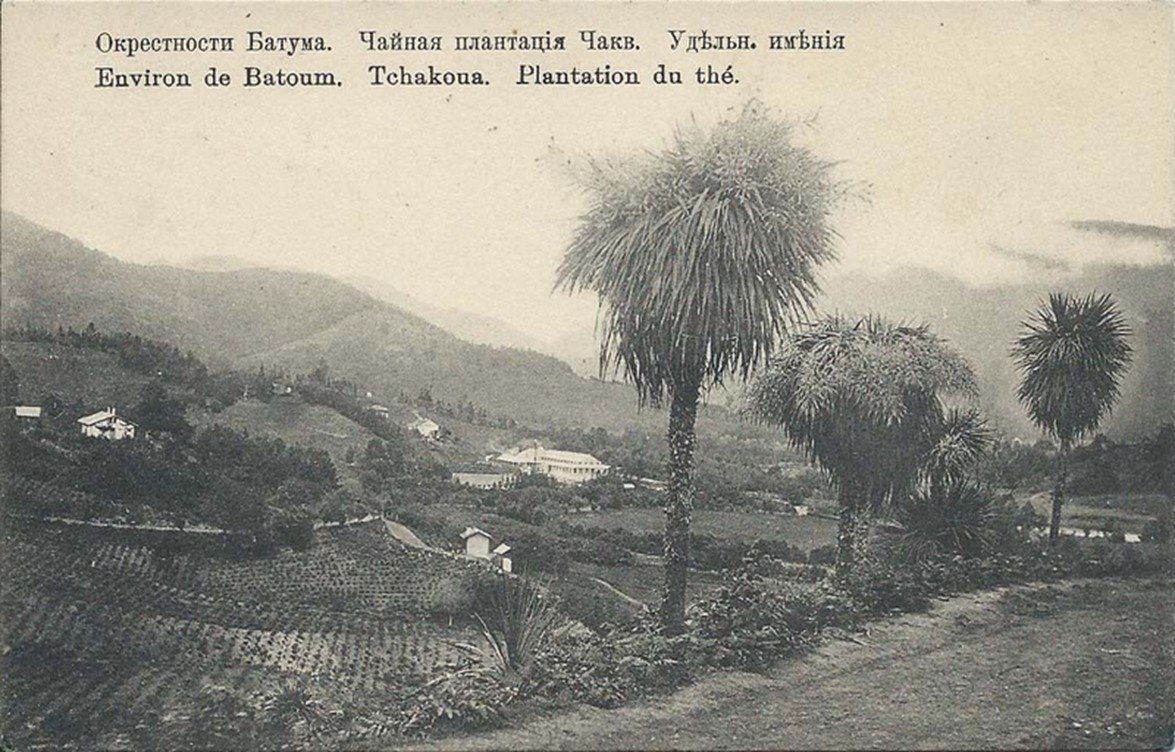

Следует рассказать о Николае Карловиче Зейдлице, который был неутомимым зачинателем чаеводства в Закавказье. Он стал первым пропагандистом идеи о разведении культуры чая в Западном Закавказье. Затем первым претворил эту идею на практике. В 1884 году Николай Карлович сделал доклад о развитии чаеводства в Западном Закавказье на Международном конгрессе садоводов и ботаников в Санкт-Петербурге. В этом же году он выписал из Китая значительную партию молодых саженцев чая и семян. Эти семена и саженцы были посеяны на родине (еще в Китае) в ящики и взошли, а затем прижились по пути в Россию. Потом, по прибытии в Россию эта партия чайного куста была высажена Зейдлицем на собственном земельном участке в Батумском округе (в бассейне реки Чаква). Спустя время, эти кусты чая послужили материалом для других плантаций в окрестностях Батума.

В конце первого десятилетия XX века под чайной культурой в Батумском округе было уже занято несколько сот десятин земли. Таким образом, Николай Зейдлиц и словом, и делом доказал возможность разведения культуры чая в субтропиках Западного Закавказья.

И не вина пионера отечественного чаеводства в том, что в советское время китайский чай Николая Зейдлица, названный им по месту произрастания «Грузинским чаем», со временем был доведен до уровня низкокачественного и низкосортного…

В 1884 году Зейдлиц представил на Международном конгрессе ботаники и садоводства в Петербурге свою статью: «О разведении чайного дерева за Кавказом». А затем, не ограничившись теорией, он предпринял ряд практических шагов по ее реализации, намереваясь продолжить опыты в своем имении близ Батума, и обратился к директору Русского общества пароходства и торговли адмиралу Чихачеву с просьбой доставить ему из Ханькоу китайские семена и саженцы чая.

Каково было его разочарование и отчаяние, когда в июле 1885 года на Батумской таможне весь этот ценный груз подвергли дезинфекции едкой известью… Уцелевший посадочный материал Зейдлиц передал инженеру-полковнику в отставке Соловцову, который продолжил его дело. Некоторая часть семян выжила и дала всходы. При заботливом уходе кусты начали давать семена. В 1893 году на сельскохозяйственной выставке в Тифлисе чай Соловцова был награжден медалью. А после смерти Соловцева его чайная плантация пришла в упадок.

И еще одно имя хотелось бы вспомнить. Иван Николаевич Клинген. Он известен, как российский ученый, агроном, агробиолог, метеоролог и специалист по субтропическим культурам. В «Википедии» о нем сказано, что он стал одним из основоположников чайной промышленности России.

Окончив Петровскую земледельческую и лесную академию и защитив в 1878 году кандидатскую диссертацию, он некоторое время занимался практической и исследовательской работой.

В 1890 году был определен на государственную службу в Удельное ведомство, с причислением к Департаменту уделов. А уже через год был назначен инспектором Удельного ведомства по пяти громадным удельным кавказским имениям. И вслед за этим переехал на Кавказ.

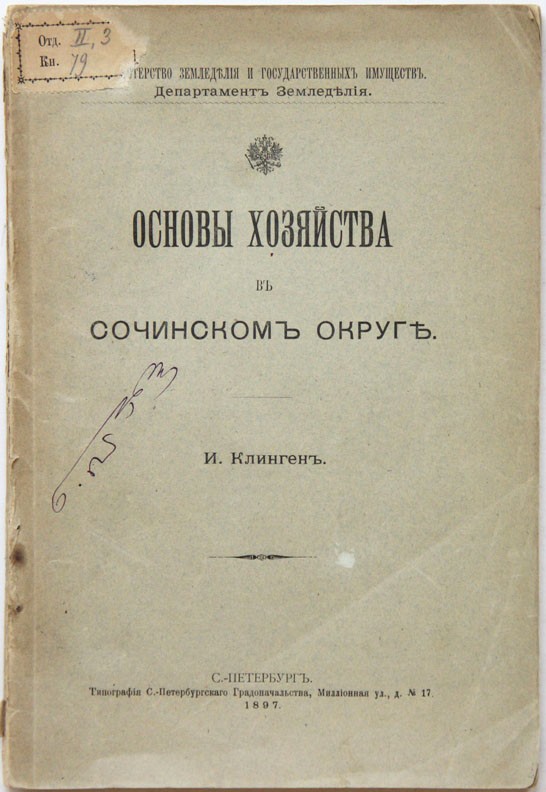

Здесь он впервые пришел к мысли о возможности разведения чайного куста в Закавказье, которую впоследствии развил в своей монографии «Основы хозяйства в Сочинском округе», написанную им в 1897 году. В ней, в частности, он отмечал, что «некоторые округа западных Гималаев представляют культурные районы, имеющие общие черты с юго-восточными округами восточного берега Черного моря.

Тысячи лет японцы и китайцы вырабатывали для своей страны наивыгоднейшие формы хозяйственной и экономической жизни, а потому Япония и Китай – (это) практическая академия для каждого пионера, желающего создать новое хозяйство на нашем юго-восточном берегу. Индия же заключает в себе богатейшие ресурсы для изучения усовершенствованных приемов культуры и обработки сырых продуктов, издавна возделываемых в Японии и Китае. В частности, эти страны производят в огромном количестве чай, шелк, бумагу из бумажного дерева, бамбук, рами, бататы, восковое дерево, японскую мушмулу, хурму, китайские лимоны, мандарины и множество других полезнейших растений, которые несомненно отлично пойдут на восточном побережье, особенно в Батумском округе, а многие из них отлично выдержат даже климат Тифлиса и Кахетии.

Среди перечисленных культур чай, рами, бумажное дерево и бамбук занимают первое место по их значению для России, и на них следует обратить особенное внимание. Доказано опытом, что чай выдерживает среднюю зиму даже в окрестностях Туапсе, а судя по японской литературе о чае, он может мириться с 10-11° мороза зимой. Принимая во внимание почвенные, климатические и топографические условия, в высокой степени вероятно, что мы будем получать урожай чая выше китайского и по качеству очень удовлетворительный продукт. Относительно рами, бамбука и бумажного дерева не существует никаких сомнений, что они будут отлично расти на восточном берегу и даже в Кахетии. Однако всякое хозяйство отнюдь не должно представлять из себя пеструю смесь разнообразных культур, а, наоборот, стройный организм с гармоничными отношениями одной отрасли к другой. Поэтому надлежит выработать для важнейших пунктов побережья соответственные типы хозяйств, в которых, как верхние, средние и нижние склоны гор прибрежья и долин, так и самые низины, были бы использованы наиболее подходящей культурой, в зависимости от почвы, от сторон света и защитности от тех или других ветров. В то же время установилось бы разумное соотношение между скотоводством, с одной стороны, и полевой, плодовой и интенсивной лесной культурой — с другой» — конец цитаты.

В 1891 году Иван Николаевич Клинген был избран членом Кавказского общества сельского хозяйства. Затем он разработал и за время службы на Кавказе осуществил проект по устройству в Чаквинской долине, в 12 верстах от Батуми, образцового удельного имения по выращиванию чайных и субтропических культур в промышленных масштабах, с устройством чайных, бумажных, прядильных и иных фабрик. Это делалось при активном содействии инженер-полковника А. Соловцова, который приобрел участок земли в Чакви в 1882 году, а в 1890-х он был арендатором Чаквинского удельного имения. Однако, как и в других случаях, этот проект Клингена сопровождался кабальными условиями выкупа частных земель.

В 1895-1896 годах Клинген руководил первой русской сельскохозяйственной экспедицией Удельного ведомства в Индию, Цейлон, Индо-Китай, а в Китай и Японию — чайной экспедицией. Ее целью было изучение приемов и способов разведения чайных культур, приобретение субтропических растений таких, как чайный куст, цитрусовые, бамбук, с целью введения этих культур на территории России. И главным образом, для устройства чайной плантации Удельного ведомства в Батумской области, близ Чакви.

В сентябре 1895 года Клинген встречался в Токио с руководителем Японской православной церкви епископом Николаем (Касаткиным), от которого получил адреса православных приходов Японии, в которых экспедиция планировала побывать.

После возвращения в Россию, в течение последующих семнадцати лет на Батумском побережье производилось опытное возделывание привезенных из экспедиции культур. А к 1913 году чайные плантации здесь занимали более 1000 десятин земли, мандариновые деревья — не менее 200 000 десятин, различными сортами бамбука было занято несколько десятков десятин. Материалы, собранные Иваном Клингеном и другими участниками экспедиции, были опубликованы в отдельных изданиях и содержали богатый этнографический материал.

Еще во время чайной экспедиции, Иван Клинген в 1895 году был назначен агрономом Главного управления уделов. По возвращении в Россию, в мае 1896 года он был командирован на месяц в Батуми, для инспекции и осмотра Чаквинского удельного имения, где внедрялись привезенные из экспедиции чайные кусты, семена и саженцы.

В 1897 году им была составлена записка для «Особой комиссии (по) выработке проекта законоположения по устройству Черноморского побережья Кавказа». Она называлась «Хозяйство черкесов на восточном берегу Черного моря». Клинген изучил опыт горцев по ведению хозяйства в причерноморских районах. И считал, что они хорошо знали особенности климата, местной природы и растений. Успешно занимались разведением домашних животных. Они умело вели свое хозяйство на этих землях. Знали, где надо селиться, в каких местах выращивать те или иные сельскохозяйственные культуры. Это был очень важный и полезный опыт.

По поручению начальника Главного управления уделов, князя Леонида Вяземского, Иван Клинген в 1899 руководил всеми научно-экспозиционными работами по приведению в порядок и устройство богатейших коллекций субтропического и этнографического отделов во вновь учрежденном Музее Удельного ведомства. В нем наиболее полно были представлены результаты Чайной экспедиции. В июле того же года он был командирован в Чакви, для контроля за сбором чайного листа и его обработкой на чайной фабрике Чаквинского удельного имения.

В 1912 году по состоянию здоровья Иван Николаевич ушел со службы. Но продолжал интересоваться развитием сельского хозяйства. В том же году он был приглашен для участия во 2-м Съезде хлопководов в Тифлисе, как известный знаток южных культур. Однако, он отказался от участия в работе съезда, в связи с занятостью. Затем в 1915 году он был избран почетным членом Общества пчеловодства.

В феврале 1915 года Иван Николаевич вновь возвращается на государственную службу на прежнюю должность агронома Главного управления уделов. И сразу же отправляется в командировку на Кавказ в качестве инспектора удельных имений для организации там чайного дела в промышленных масштабах. В 1916 году по его инициативе в Батуме была создана Центральная опытная станция и сеть опытных учреждений по вопросам субтропического хозяйства. В феврале того же года он принимает участие в работе IV Общего собрания (Съезда) Всероссийской сельскохозяйственной палаты. В последние годы царской России Иван Клинген был деятельным членом Союза агрономов.

Он также принимал участие в редакционной работе многих сельскохозяйственных изданий, в частности, в «Земледельческой газете», в «Вестнике русского сельского хозяйства», в газете «Страна», в журнале «Вегетарианский вестник».

События 1917 года застали Ивана Клингена в удельном имении Абрау-Дюрсо. В 1920 году с войсками генерала Врангеля он вместе с женой покидает Россию и до 1922 года находится в лагере для перемещенных лиц в Египте. В эмиграции он возглавлял Общество изучения Черноморского побережья. Планировал переехать в Бразилию. В 1922 году у него появилась возможность переехать к своей семье в Сербию, находящейся там в эмиграции. По пути в эту страну, в Варне, он умер.

Я читал эти сухие строки об Иване Клингене из «Википедии» и ловил себя на мысли о том, как много такие, как он, успевали сделать полезного в жизни. Они ездили по миру, изучали опыт других народов и других стран. Затем на государственном уровне они пытались внедрить в хозяйственную жизнь России этот полезный опыт. Сейчас мы даже не задумываемся о том, что многое из того, что нас окружает, привнесено в нашу жизнь такими деятельными людьми, как Иван Николаевич Клинген.