Звучание серебряного колокола

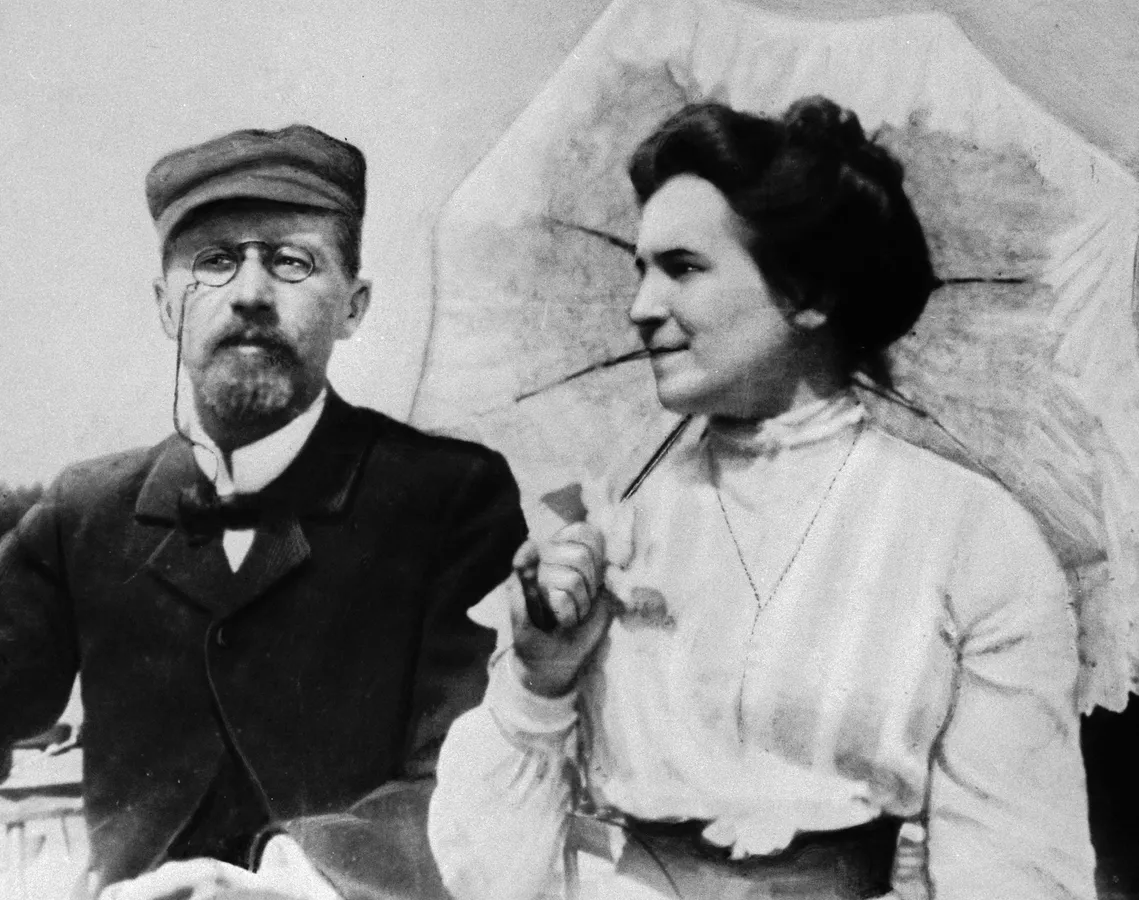

Антона Павловича Чехова еще при жизни назвали классиком. В январе 1900 года он был избран «Почетным академиком Императорской академии наук» по разряду изящной словесности. Правда, в 1902 году от этого звания он отказался, из-за противников избрания туда же Максима Горького.

Против признания Чехова тоже были противники. Они выдвигали, на их взгляд, более достойных представителей, известных всему миру писателей Льва Толстого и Федора Достоевского. Они считали, что отдельные персонажи и язык некоторых произведений Чехова лишены индивидуальности, в отличии от героев произведений Достоевского. Правда, до этого они почти то же самое писали и о Достоевском…

Были и такие, кто называли странным то, что среди таких титанов, как Толстой и Достоевский возник врач из провинции, который своим творчеством поставил цель достичь места в ряду самых признанных литераторов того времени. Ведь еще вчера он был всего лишь какой-то юморист, а тут вдруг возведен в ранг классиков…

Следует сказать, что в 1899 году купеческому сыну Антону Чехову было пожаловано потомственное дворянство. Тогда на его имя пришло письмо от Николая II, который своим указом присвоил писателю титул потомственного дворянина и орден Святого Станислава третьей степени. Чехов это письмо спрятал и никому о нем не сказал. Потомственное дворянство будто бы, не принял… О письме императора стало известно лишь в 1930 году…

Исследователей творчества Антона Чехова всегда интересовало, как у писателя появлялась идея того или иного произведения и какой материал ложился потом в основу его замысла. Поэтому, наверное, до сих пор существует так много версий по поводу того, кто мог стать прототипом какого-либо чеховского персонажа.

Этой теме отчасти посвящена статья известного литературоведа, писателя Леонида Гроссмана. Она называется «Записные книжки Чехова». В ней он пишет:

«Записные книжки играли совершенно особую роль в творчестве Чехова. Это едва ли не единственный писатель, решившийся опоэтизировать свою черновую работу и посвятивший ей проникновенные строки в одном из своих созданий. Здесь отразилась и мука, и радость художника от его трудного ремесла, здесь нашло себе выражение смешанное чувство горечи и отрады от тяжелой и утешительной работы. Отзвук замечательного поэтического признания: «моя печаль, мое богатство, мое святое ремесло!» как бы слышатся в знаменитом монологе беллетриста Тригорина во 2-м акте «Чайки», где автор с такой вдумчивой болью раскрывает перед зрителем трудности своего писательского мастерства.

«Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня в комнате ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на-ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!»

И когда он видит у ног Нины Заречной убитую чайку, он сейчас же задумчиво записывает что-то в свою карманную книжку. – «Что это вы пишете? — спрашивает девушка. — Так, записываю… Сюжет мелькнул… Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, любит озеро, как чайка.»

Такова была подготовительная писательская техника самого Чехова: он пристально следил за каждой фразой своего собеседника и беспрерывно множил запасы своей литературной кладовой. Уже в молодые годы, когда он писал легко и быстро, когда в каждом предмете он видел сюжет для небольшого рассказа, когда он поражал окружающих исключительным обилием тем и замыслов, он и тогда уже тщательно коллекционировал материалы для своих произведений.

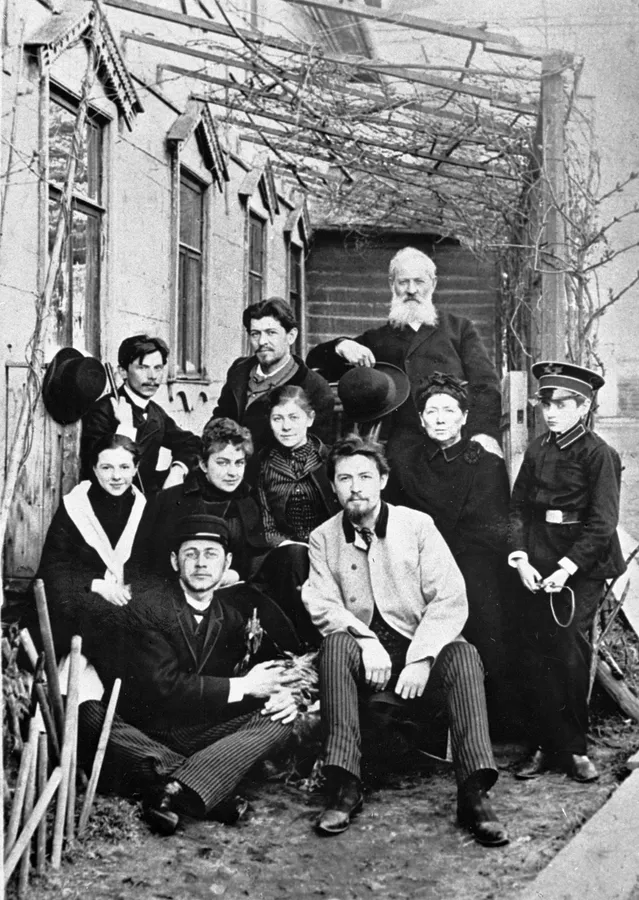

«Создавал он втихомолку, — рассказывает Баранцевич, — занося в записную книжку образы и мысли, занося, где придется — дома, за обедом, ночью, на ступеньках крыльца, на лодке, в поле гуляя, — и эту свою записную книжку, должно быть, берег и прятал, потому что я никогда и нигде ее не видел».

Эти принципы своей профессии беллетриста Чехов сохранил до конца.

Незадолго до смерти он показывал в Ялте Гарину-Михайловскому свою записную книжку: — «Знаете, что я делаю? В эту книжку я больше десяти лет заносил все свои заметки и впечатления. Карандаш стал стираться, и вот я решил обвести чернилами. Видите, — уже кончаю.

Он добродушно похлопал по книжке и сказал:

— Листов на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, — семья останется обеспеченной».

О том же рассказывает в своих воспоминаниях (писатель) Александр Федоров. Чехов любил обращаться к кому-либо из гостивших у него писателей с шутливым предложением: «Купите у меня сюжет рассказа. Дешево уступлю. Особенно, если оптом. У меня несколько книжек записных с сюжетами».

И теперь мы, действительно, знаем, что в этих «книжках с сюжетами» таилось изумительное богатство. Важно, конечно, не количество тем, а редкая способность Чехова рассмотреть в мелькнувшем обыденном эпизоде неизбывную трагическую сущность жизни или же ее тусклую и жалкую истрепанность. Эти две черты он, как никто, умел схватывать на лету и фиксировать в точных лаконических формулах» – пишет Леонид Гроссман. И далее продолжает:

«Когда в 1914 году, к десятилетию смерти Чехова, в поминальном сборнике «Слово» появились отрывки из его записных книжек, критик Измайлов писал о них:

«…Какое богатство, какая роскошь! Каждый писатель, умирая, оставляет неиспользованное духовное наследство записных книжек. Большей частью это никому непонятно, недоступно — писалось «для себя». Та необъятная ясность мысли, какая отличала Чехова, вскрывает сейчас тайники его творческой памяти для всех…

Как было много ему дано, как лилось через край, сколько использовано и сколько еще осталось! Сотни тем для повестей, рассказов, водевилей, сколько планов, типических зарисовок, великолепных строк и слов, — целая гора скатного жемчуга…

Что может быть для писателя менее выгодным, как показаться перед читателем в лаборатории своего творчества, в рабочей блузе. Но мы так увидели Чехова и склонились благоговейно, — красота, во всем красота, тишина, во всем полнота человечности и писательства».

Критик, написавший целую книгу о Чехове, решился обратиться к писателям-современникам с предостерегающим словом: «прячьте дальше свои записные книжки! Чтобы показаться голым, надо быть Гете; чтобы спокойно разложить свои черновики, надо быть Чеховым.»

После успешной постановки пьесы «Дядя Ваня» известный российский режиссер Владимир Немирович-Данченко, который, кстати, родился в Грузии, в Озургети, обратился к Антону Павловичу Чехову с просьбой написать пьесу специально для Художественного театра. И драматург поделился своим замыслом, сказав, что у него есть сюжет «Трех сестер». К работе над пьесой он приступил в августе 1900 года. К этому времени об этом замысле узнал и режиссер Константин Станиславский. Чехов пообещал, что закончит пьесу к началу театрального сезона, оговорившись при этом, «если она окажется удачной» и «быстро выльется» на бумагу.

Чуть позже он сообщил: «Начало вышло ничего себе, гладенькое.» Дальше работа над пьесой пошла с трудом. И ему казалось, что выходит какая-то «скучная, крымская чепуха». А вскоре у него возникли уже сомнения, справится ли он с таким количеством персонажей: «Пишу не пьесу, а какую-то путаницу. Много действующих лиц — возможно, что собьюсь и брошу писать» — сообщил он.

После чтения черновика пьесы вслух, писатель смог найти и исправить слабые места. Но к этому времени он заболел и пришлось отложить работу. Потому он решил немного отдохнуть. И в одном из интервью даже заявил, что «Три сестры» еще далеки от завершения. Однако театр попросил его дописать пьесу к назначенному сроку. Поэтому он продолжал переписывать и редактировать ее до самого конца 1900 года. Работал над ней даже за границей. А некоторые изменения вносил уже перед самой премьерой, которая состоялась 31 января 1901 года.

Считается, что пьеса «Три сестры» одна из самых необычных с точки зрения композиции. Автор сам называл ее довольно сложной, она, «как роман», говорил он.

Необычным было то, что зритель, погружаясь в повседневную жизнь обитателей дома Прозоровых, совсем не замечал, что между действиями проходят целые годы. На сцене все те же лица, которые без конца ведут одни и те же разговоры, постоянно изнывая от скуки. Время для них будто остановилось, как и часы, находящиеся рядом с ними. Вокруг них будто ничего не происходит, хотя на самом деле все меняется. В этом и состоит мастерство Чехова. Он таким образом показывал, «какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение».

Антон Павлович говорил: «Меня часто упрекают — даже Толстой, — что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников… А где их взять? Я бы и рад!»

При этом писатель сознательно старался обходить стороной политические темы, касался только будничных, почти мелочных вопросов. И тут проявлялся его пристальный интерес к простым людям, живущим совсем рядом, казавшимся совершенно неприметными.

Важный смысл драматургии Чехова состоял в пристальном внимании к этим мелочам и деталям. Он интересовался обычными, рядовыми, совсем ничего не значащими моментами вялотекущей жизни. А именно так строится жизнь большинства из нас. В этой повседневности проходит вся жизнь. И Чехов это замечал, показывал эту ничем не привлекательную жизнь. В ней кроется своя драматургия. В этом, наверное, скрыта загадка Чехова, в этом его привлекательность. Потому он не стал писателем уходящей эпохи. И по-прежнему нам интересен.

Даже банальные бытовые мелочи стали для него важными. Они несут в себе какой-то смысл. Обычное ружье, бой часов, звук лопнувшей струны, звон колокола — все это помогает раскрыть основной смысл происходящего, почувствовать характер и настроение персонажей его произведений, создает необходимый эмоциональный фон. Именно это отмечал в нем и Максим Горький: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Павлович, трагизм мелочей жизни», — писал он.

Интересно, что пьесу «Три сестры» поначалу Чехов называл комедией» и даже «водевилем». А в рукописи обозначил «драмой». По воспоминаниям актеров, первая читка ее в присутствии автора вызвала у многих недоумение. Кто-то не понимал смысла некоторых реплик, кто-то не знал, как играть своих персонажей, а для кого-то был абсолютно не понятен замысел автора. Некоторые из актеров даже плакали во время чтения. Они полагали, что эта пьеса непонятна и провалится. Сам Чехов ушел тогда из театра «не только расстроенным и огорчённым, но и сердитым, каким он редко бывал».

Возможно, называя пьесу «Три сестры» водевилем, он хотел избежать излишней экзальтации при исполнении. В своем письме Ольге Книппер он так просил ее играть Машу: «Не делай печального лица ни в одном акте. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто».

Он просил постановщиков и артистов сосредоточится на любовных отношениях «сестер». Выходило так, что все трагические события в пьесе происходили за сценой. Так он стремился показать всю «драматичность повседневной жизни даже и без потрясающих эффектов». Потому было не важно, каков жанр этой пьесы, которая построена на «тонких движениях жизни: будничной мысли и будничного страдания».

Пресса по-разному отреагировала на постановку пьесы «Три сестры». Кто-то называл ее «талантливой и сильной вещью», которая «составляет богатый вклад в драматическую литературу». Кто-то, наоборот, писал, что «чеховский пессимизм, по-видимому, достиг своего зенита», а комедийные эпизоды «пришиты белыми нитками и производят для общего тона пьесы впечатление диссонанса». Находились и те, кто считал, что герои пьесы — «ничтожные, вечно ничем не удовлетворенные люди».

Некоторые же, наоборот, отмечали, что Чехов правдиво показал «трагедию русских будней», в которой «место фатума занимает всесильная захолустно обывательская пошлость». Кое-кто даже увидел в главных героинях этой драмы «три собирательных, типичных образа, в которых отображен всеобщий образ женщины». Надо сказать, что интерес к этой пьесе не исчез и в наши дни.

С Викторией Диасамидзе, которая работает профессором Батумского государственного университета имени Шота Руставели, я познакомился два года тому назад. Она уже принимала участие в моих программах, посвященных грузинским сказкам и французскому писателю Жоржу Сименону. Он побывал в Батуми в начале прошлого века и написал об этом роман «Окна напротив». Виктория Диасамидзе перевела этот роман на русский язык.

Родом Виктория из Таганрога, где училась в школе, затем в институте. А в Ленинграде, во время учебы в аспирантуре, познакомилась со своим будущим мужем. И выйдя замуж, уехала с ним в Грузию. В Батуми они вместе много лет работали в университете.

Для Виктории Диасамидзе Таганрог – это не только город ее детства, а и город, который тесно связан с именем Антона Чехова. Здесь он родился, окончил гимназию. Много раз приезжал туда позже. Говорил о нем так: «После Москвы я более всего люблю Таганрог».

Виктория Диасамидзе до сих пор помнит все места, связанные с именем писателя в городе. Я попросил ее, рассказать о том, как постепенно, начиная с детства, она познавала мир творчества Чехова. Она любезно согласилась поделиться своими воспоминаниями. (Ее рассказ можно послушать в конце страницы.)

Во время работы над пьесой «Три сестры» у соседей Антона Чехова сгорел дом. В нем был местный театр и магазин. Похоже, что впечатления об этом событии легли в основу третьего действия пьесы. Оно разворачивается среди ночи на фоне городского пожара.

Казалось бы, этот пожар, не имеет никакого отношения к происходящему в пьесе. Хотя, еще в первом действии барон Тузенбах пророчит «здоровую, сильную бурю», которая должна сдуть с общества «лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Он предрекает очистительную революцию. И такой смысл пожара был тогда близок зрителям Петербурга, где вспыхивали студенческие волнения в начале 1901 года.

Этот пылающий за сценой пожар был предвестником катастрофы, распада прежних семейных и любовных связей сестер. Ведь в финале героини пьесы теряют близких людей и, образно говоря, остаются на пепелище, планируя начать жизнь заново, в надежде на то, что однажды «все узнают… для чего эти страдания», а «счастье и мир настанут на земле».

Потому сам Чехов считал третий акт очень важным для этой драмы. Вот что он писал по этому поводу Ольге Книппер: «Если испортите III акт, то пьеса пропала и меня на старости лет ошикают». Во время репетиций Станиславский «делал на сцене страшную суматоху, все бегали, нервничали» в то время, как Немирович-Данченко предлагал показать зрителям «пустоту и игру не торопливую» — «это будет посильнее», — говорил он. Чехов соглашался с таким подходом: «Конечно, третий акт надо вести тихо на сцене, чтобы чувствовалось, что люди утомлены, что им хочется спать… Какой же тут шум?» А впервые увидев спектакль, он отметил и другую оплошность: «Не так звонили и изображали военные сигналы во время пожара». Он сам лично объяснял, как должен звучать провинциальный колокол.

Позволю себе небольшое отступление. В 1885 году на территории Батумского военного госпиталя появилась церковь Святой Варвары. Финансовую помощь в ее строительстве оказал император Алесандр III. Затем в 1921 году церковь была закрыта. И только в 1997-м после ремонта вновь была открыта.

Напомню, что в конце XIX века неподалеку от этой церкви жила семья главного врача Батумского военного госпиталя Александра Семеновича Шишкова. Он был женат на одной из трех сестер Шатиловых, которые проживали вместе с ним в одном доме. Антон Павлович Чехов познакомился с этой семьей еще в Мелехове, где они вместе проводили время летом. Позже, бывая в 1888 и в 1900 годах в Батуми, Антон Павлович приходил в гости в дом трех сестер.

Виктория Диасамидзе, которая живет в Батуми, ни раз бывала в церкви Святой Варвары. Церковь находится недалеко от университета, в котором она работает. Совсем недавно она обнаружила на ее звоннице серебряный колокол, который появился здесь с самого начала. Мы не знаем, звонил ли он тогда? Мог ли слышать его звон Чехов, когда приезжал в Батуми?

Тут надо заметить, что с давних пор многие люди верили, что колокольный звон обладает очищающей, целительной силой, избавляет от болезней. Спустя века, это вера, основанная на догадках и предположениях, нашла разумное объяснение в современной науке. Оказывается, все происходит благодаря ультразвуку, который излучают во время звона колокола. Грамотное применение ультразвука ускоряет лечение инфекционных болезней и повышает иммунитет человека. Давно замечено, что звонари никогда не болеют простудными заболеваниями.

Наверное, не случайно церковь Святой Варвары, на звоннице которой висел серебряный колокол, стояла рядом с военным госпиталем. Знал ли о целебных свойствах колокольного звона доктор Чехов? Можно только догадываться. Но в его творчестве рефреном звучат интонации очищения, избавления от повседневной рутины, стремления к лучшему. Во время репетиций «Трех сестер» он говорил, что «не так звонили и изображали военные сигналы во время пожара». Он сам лично объяснял, как должен звучать провинциальный колокол. Может быть, такой звон он когда-то слышал в Батуми, когда звонили неподалеку в церкви, расположенной на территории Батумского военного госпиталя? Это всего лишь наше предположение…

Профессор Батумского государственного университета Виктория Диасамидзе рассказала мне об одной необычной истории, в которой пересеклись судьбы двух известных людей, связанных с Таганрогом и Батуми. Эта история еще раз показывает нам, каким неожиданным и непредсказуемым может быть хитросплетение человеческих судеб. А сама жизнь преподносит иногда такие повороты, которые можно описать только в книгах.

Виктория Диасамидзе рассказала, что проект дома для своей семьи в Таганроге он заказал архитектору д,Альфонсу, отцу самому известного в Батуми садовника Мечислава д,Альфонса. Он стоял у истоков создания одного из лучших садов Европы — Батумского ботанического сада.

Полагаю, что в отношениях семьи Чеховых и семьи Д’Альфонсов скрыто еще немало интересных фактов. Они могут оказаться не менее захватывающими, чем сюжеты самого писателя.

А в заключение хочу еще раз вспомнить о пьесе Антона Чехова «Три сестры». Вероятно, прототипами персонажей в ней могли быть три сестры Шатиловы, проживавшие в Батуми в то время, когда приезжал сюда писатель. А также офицеры батумского гарнизона и сам главный врач Батумского военного госпиталя Александр Шишков. Воспоминания очевидцев того времени свидетельствуют о том, что жители этих мест были чем-то похожи на персонажей и других произведений писателя. Возможно, живописные окрестности батумского побережья, поступки живших здесь в то время людей были схвачены и отмечены писателем в его знаменитых записных книжках. А позже удачно легли на бумагу при описании тех историй, которые появлялись из-под пера Антона Чехова.

Творческий процесс – это довольно сложное явление. Обычно писатель рисует нам портрет ни какого-то конкретного человека, а создает обобщающий образ личности, в которой отражены характерные явления определенного времени. А иногда текущие события этих произведений перекликаются с теми, что были когда-то в прежние времена. Как это происходит в той же пьесе «Три сестры», где можно найти упоминания из произведений мировой и русской классики. Персонажи в ней говорят словами уже известных нам романов и пьес. В этом ощущается некоторая связь времен и становятся понятны бесконечные рассуждения об общечеловеческих проблемах, о непрекращающемся поиске истины и в целом чего-то нового для будущего человечества.

Может быть, потому пьеса Чехова «Три сестры», кажущаяся на первый взгляд скучной, стала весьма привлекательной для многих режиссеров и за рубежом. По мотивам этой пьесы не раз снимали фильмы известные в мире режиссеры.

И вот совсем уж свежий пример. Недавно в шекспировском театре «Глобус» состоялась премьера пьесы Антона Чехова «Три сестры». В этом театре очень редко ставят произведения других драматургов. Но театральные критики считают, что в этой чеховской пьесе постановщики самого известного Лондоне театра обнаружили некие параллели и с некоторыми шекспировскими трагедиями. Оказывается, русский писатель Чехов может быть представлен и вот в такой, необычной для себя, интерпретации.