Смерть поэта – тайна за семью печатями

Ранняя смерть русского поэта Сергея Есенина в 1925 году до сих пор вызывает горечь у поклонников его таланта, потому что таит еще много загадок. Прошел уже целый век. А его потомки и те, кто интересовался когда-то этой темой, все еще не могут окончательно согласиться и смириться с официальной версией кончины поэта. Для них по-прежнему мрачным мороком висят в воздухе многочисленные вопросы. На которые так и нет ответов.

Вопросы эти не случайны. Ведь мы знаем, что в первой половине ХХ века ряд ярких, талантливых поэтов были подвергнуты давлению и трагически покинули этот мир. Не зря говорят, что поэт в России больше, чем поэт.

В конце ноября 1925 года Софья Толстая – внучка Льва Толстого и последняя жена Сергея Есенина договорилась с директором платной психоневрологической клиники Московского университета профессором Петром Ганнушкиным о госпитализации своего мужа в клинику. «Об этом знало только несколько близких поэту людей», —говорится в Википедии.

21 декабря Есенин покинул клинику, аннулировал в Госиздате все доверенности, снял со сберкнижки почти все деньги и через день уехал в Ленинград, куда прибыл 25 декабря. Там он остановился в № 5 гостиницы «Англетер».

28 декабря (через три дня) его друг Георгий Устинов с женой (Елизаветой) нашли Есенина мертвым в этом номере. Дверь номера была заперта изнутри, ее открывали с помощью лома. Вошедшие в номер друзья Есенина увидели страшную картину: весь номер был перевернут вверх дном, на шее лежавшего на диване поэта была петля, сделанная из разорванной простыни. На лице и на грудной клетке поэта были ссадины. На полу были пятна крови. У Есенина были скрещены ноги и сведенная судорогой рука.

Стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…», написанное поэтом 27 декабря, по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему накануне. Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден был написать его своей кровью.

На следующий день судебно-медицинский эксперт Александр Гиляревский провел вскрытие тела. В заключении эксперт указал, что смерть Есенина наступила от удушения через повешение. Согласно этому документу, считается, что поэт в состоянии депрессии (через неделю после окончания лечения в психоневрологической больнице) покончил жизнь самоубийством.

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия появились версии об убийстве поэта с, якобы, последующей инсценировкой самоубийства. В организации убийства чаще всего обвиняли сотрудников ОГПУ. Такую версию даже озвучивал следователь Московского уголовного розыска, полковник в отставке Эдуард Хлысталов. Отдельные эпизоды этой версии получили отражение в телесериале «Есенин», снятом в 2005 году.

Тогда и появились предположения, что при детальном изучении посмертных фотографий поэта в высоком разрешении, можно с уверенностью утверждать, что поэт перед смертью был сильно избит. Известно, что Сергей Есенин увлекался кулачным боем и мог оказать сопротивление напавшим на него.

Для изучения подобных сомнений в 1989 году под эгидой Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук была создана Есенинская комиссия. По ее запросу были проведены экспертизы. И на основании результатов исследований был сделан вывод: «опубликованные «версии» об убийстве поэта с последующей инсценировкой повешения, …являются вульгарным, некомпетентным толкованием специальных сведений, порой фальсифицирующими результаты экспертизы». Таким образом подвели черту: считать, что версии убийства Есенина являются поздним вымыслом и они малоубедительны.

Такое авторитетное утверждение все же окончательно не сняло разного рода сомнения сторонников иного мнения по поводу кончины Сергея Есенина. До сих пор звучат голоса с просьбой довести это расследование до конца и раскрыть все имеющиеся материалы по этому делу.

В этой программе я хочу привести несколько мнений, опубликованных за прошедшие годы. В них высказываются сомнения по поводу официальной версии смерти поэта. Это попытка изучить, проанализировать и разобраться в том, что случилось в конце декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер». В основном – это предположения. Хотя, некоторые из них представлены профессиональными специалистами в области подобных расследований. Многие из них не могут найти объяснения, что же могло подтолкнуть поэта на пике своей известности и творческой активности к такому шагу. Уже почти полвека звучат эти вопросы, высказываются разные версии по этому поводу. Но ответов и ясности так и нет до сих пор.

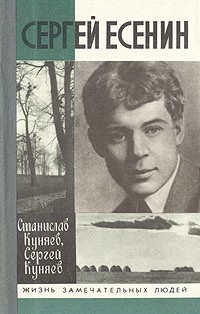

К версии об убийстве Сергея Есенина склоняется известный российский поэт, публицист, литературный критик Станислав Куняев. Он вместе со своим сыном написал книгу о Сергее Есенине в серии «Жизнь замечательных людей».

В ней авторы отмечают: «Да, жизнеописание (Сергея Есенина), вырастающее из стихов, писем, уголовных дел, мемуаров, биографий и автобиографий, конечно же легендарно. И конечно же, горы страниц о нем, написанные не только сильными мира сего – политиками, поэтами, актерами, художниками, но и «маленькими людьми» – обывателями, рядовыми журналистами, обычными завистниками и злопыхателями, – чрезвычайно противоречивы.

Во многих воспоминаниях поэт предстает алкоголиком, психически нездоровым человеком, самовлюбленным эгоистом, перешагивающим через людские судьбы, хулиганом и хамом. Не приходится сомневаться, что многое из мемуаров подобного рода – житейская правда.

Поразительно другое. Поток воспоминаний о Есенине как о «черном человеке» не в силах ни размыть, ни изменить в наших глазах светоносную есенинскую легенду. Темная легенда о нем не в силах уничтожить легенду светлую. В сказочном облике поэта, загадочность которого с течением времени не только не исчезает, а напротив, разрастается до гигантских размеров, приобретая немыслимые масштабы, так или иначе высвечиваются все его лучшие черты: ум, человечность, обаяние, гениальность, мужская стать, искренность… Словом, все то, что никоим образом нельзя назвать ни «мелким», ни «мерзким», ни «подлым». И никакому давлению официальной идеологии любых эпох – бухаринской, сталинской, ждановской, яковлевской и т. д. – неподвластно это стихийное творчество вот уже нескольких поколений.»

«…Я изучил все следственные дела, все ответы свидетелей по делу о самоубийстве Есенина, все медицинские заключения, прочитал массу неопубликованных мемуаров, – читаем в книге Станислава Куняева, посвященной Есенину. — …Во всяком случае, представив себе всю эту картину и выстроив все материалы, которые я успел прочитать, я не сомневаюсь, что он был убит. Достаточно просто опубликовать без особых комментариев все оставшиеся документы следствия, медицинского следствия и мемуаристов, которые в те дни описывали, как происходило следствие и в каком состоянии, с кем встречался Есенин. Просто даже любая электронно-вычислительная машина, если документы без комментариев в нее заложить, сделает однозначный вывод на этот вопрос, что Есенин был убит»

Вот как Станислав Куняев в книге, посвященной Сергею Есенину, описывает гостиницу, где было обнаружено тело поэта.

«Дело в том, что «Англетер» был ведомственной гостиницей для ответственных работников и в дни съезда находился под неусыпным контролем и тщательным наблюдением сотрудников ленинградского ОГПУ. Подобное соседство никак не могло радовать поэта. Он специально просил никого не пускать к нему в номер, так как за ним могут следить из Москвы.

Чувствовал за собой слежку, но совершенно не разобрался в причинах, породивших ее.

Комендантом гостиницы, кстати, был чекист Назаров, в годы Гражданской войны служивший в карательном отряде и принимавший участие в расстрелах.»

«Из писателей, присутствовавших тогда в «Англетере», по крайней мере двое (это известно с абсолютной достоверностью) были секретными агентами ОГПУ, а позже НКВД – Павел Медведев и Михаил Борисоглебский. Обращает на себя внимание и тот факт, что никто из действительно близких Есенину ленинградских писателей (Клюев, Садофьев, Правдухин) не переступил порога гостиницы в то роковое утро… Создается впечатление «отобранности» писательской делегации, члены которой должны были удостоверить своими подписями в протоколе то, чего они не видели и не могли видеть собственными глазами.»

«Слово «самоубийство» было произнесено фактически в момент обнаружения тела. Дальше началась «бурная деятельность», в процессе которой, дополняя и перебивая друг друга, на эту версию работали все: жильцы «Англетера», милиционеры, проводившие «дознание», журналисты, в самых приукрашенных подробностях расписавшие происшедшее, и, наконец, судмедэксперт Александр Гиляревский, принявшийся за исполнение своих обязанностей вечером 29-го числа, когда вывод о «самоубийстве поэта Сергея Есенина» уже был сделан как милицией, так и органами печати.

«Акт», составленный Гиляревским, уже не единожды приводился как в поврежденном, так и в целостном виде и рассматривался со всех сторон профессионалами судебной медицины и дилетантами в этой области. Нам остается только процитировать несколько строк из заключительной части документа: «На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении…

Раны на верхних конечностях могли быть нанесены самим покойным и, как поверхностные, влияния на смерть не имели».

Там же, в «акте», указывалось, что «покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время», но какое именно время – ни слова! А ведь это одна из главных задач судмедэксперта – установление часа наступления смерти.

Впрочем, мы задаем лишь вопросы, которые лежат, что называется, на поверхности.

На самом деле их куда больше. Приведем достаточно красноречивый пример. Обнаруженные копии других актов вскрытия, составленных (тем же) Гиляревским, весьма существенно отличаются от акта вскрытия тела поэта даже по форме их составления, не говоря уже о содержании. В них гораздо более подробно описаны характерные медицинские признаки (не в пример интересующему нас «акту»), они снабжены необходимой числовой нумерацией (которая в нашем случае также отсутствует). Возникает логичный вопрос: сам ли Гиляревский составлял названный «акт»? И если сам, то почему открываются такие существенные разночтения в документах, составленных им примерно в одно и то же время?»

«Что же касается самой гостиницы «Англетер», то вокруг нее происходили и не могли не происходить в эти дни разного рода интереснейшие события. Ведомственное учреждение, она была одним из «укрепленных пунктов» во вражеском «тылу», то бишь в зиновьевском Ленинграде, городе, который должен был пасть под натиском «партийного большинства».

Гостиница находилась под пристальной охраной работников ГПУ, живших в ее номерах. Более того, в октябре 1925 года в Ленинградский военный округ поступило донесение из ГПУ о предоставлении в ней номера «на льготных условиях» некоему неизвестному. Подготовка к решающему сражению шла по всем правилам. Появление в декабрьские дни Есенина в гостинице, где ему тем более нечего делать, естественно вызывает вопросы. В частности, следующий: мог ли поэт не зарегистрироваться, проживая в режимной гостинице? Так вот, в сохранившихся списках жильцов «Англетера» за декабрь 1925 года имени Есенина не значится. Более того, в этом же списке не значится имя Георгия Устинова!

Что все это означает? Одно из двух: либо перед нами чудовищная дезинформация о проживании поэта в «Англетере», созданная коллективными усилиями, либо (что вероятнее всего!) имело место поселение поэта без регистрации по согласованию с администрацией, состоящей из работников ГПУ. И тогда мы вправе говорить о сознательном заманивании поэта в капкан под названием «Англетер».»

«Разговоры о «пьяном Есенине» придется отбросить с порога. — пишет Станислав Куняев. — В те рождественские дни ни в его номере, ни в номере его друзей не было ни одной бутылки вина – все старания что-нибудь раздобыть остались тщетными. Получается, что этот слух, идеально совпадающий с «общеписательским» представлением о Есенине, распространял тот же Берман. В котором часу он появился в есенинском номере? Сколько времени он там пробыл? Почему дверь оказалась заперта – Есенин не мог в эти дни перебороть состояние тревоги и не оставался у себя в комнате один, а тем более не запирался… Почему так странно повел себя управляющий Назаров на следующее утро – открыл дверь отмычкой и тут же ушел, как бы заранее зная о происшедшем?

Если Есенин сам накинул петлю на шею, то, похоже, он мог это сделать только после ухода Бермана? Или в его присутствии? Что должен был сообщить поэту этот человек, если после его посещения не оставалось другого выхода? Или все же он навестил Есенина не один и именно после этого визита на полу появились сгустки крови, на переносице поэта – шрам, под левым глазом – синяк, на правом предплечье – порезы, а вещи были выброшены из чемоданов на пол?

Что же касается запертой двери со вставленным изнутри в замочную скважину ключом, то среди гостиничных воров в те годы был известен инструмент типа сточенных на конце пассатижей, так называемый «экстрактор», с помощью которого захватывалась головка торчащего в скважине ключа и дверь элементарно отпиралась и затем опять же запиралась на ключ после проделанной операции.

А по рассказу бывшего чекиста Иосифа Ханеса, 28 декабря группа сотрудников ГПУ выехала утром в «Англетер». Что они там делали – осталось загадкой. По крайней мере, никакие бумаги на этот счет до сих пор не найдены.

Показательна в этом отношении история с самим «Англетером». В марте 1987 года он был взорван средь бела дня на глазах у тысяч потрясенных ленинградцев, многие из которых делали все возможное, чтобы отстоять гостиницу. Взрыв этот стал своего рода символом «перестройки» – символом отношения новых властей к русской культуре вообще и к Сергею Есенину в частности. Впрочем, война, объявленная русскому поэту много десятилетий тому назад, не прекращалась, по сути, ни на один день. Нельзя не вспомнить, как горели московские квартиры, в которых жил поэт, едва только заходила речь о возможности создания в столице его музея.

Может быть, и настанет день, когда будут даны исчерпывающие и точные ответы на поставленные вопросы. Ведь речь идет о Сергее Есенине, человеке и поэте – жизнь, поэзия и смерть которого до сих пор хранят в себе некую тайну русского бытия, перед каковой в недоумении останавливались друзья, писавшие мемуары, литературоведы, разбиравшие его поэзию по строчкам, следователи и эксперты, восстанавливавшие детали его гибели.

И если даже и будут названы по именам те, кто присутствовал при последних минутах земной жизни Есенина, едва ли это знание целиком и полностью объяснит нам причину происшедшего. Победители устраняли неугодную личность? Или побежденные заметали следы?»

«А что касается непосредственных свидетелей последних четырех есенинских дней, а также людей, в большей или меньшей степени близких к Есенину в его последние месяцы, то об этом стоит сказать хотя бы несколько слов.

Георгий Устинов повесился при невыясненных обстоятельствах в 1932 году, оставив записку, написанную кровью, содержание которой неизвестно по сей день. Судьба его жены Елизаветы неизвестна.

Вольф Эрлих был расстрелян в 1937 году. Участковый надзиратель Николай Горбов был арестован в начале 1930-х годов и бесследно исчез. Управляющий гостиницей чекист Назаров был арестован в 1929 году и отправлен на Соловки, откуда вернулся через несколько лет морально и физически сломленным, умер в 1942 году. Гиляревский умер в 1931 году в возрасте 76 лет. Жена его была арестована и погибла в одном из лагерей.

Галина Бениславская застрелилась 3 декабря 1926 года на могиле Есенина, оставив предсмертную записку, фактически содержавшую обвинение в адрес Льва Сосновского, не успокоившегося и после смерти поэта, продолжавшего публиковать паскудные опусы типа «Развенчайте хулиганство!». Но когда подруга Галины, Яна Козловская, в день самоубийства Бениславской пришла к ней в квартиру, она обнаружила открытый шкаф, вываленные на пол платья и сущий разгром в комнате. Все говорило о том, что здесь недавно проводили обыск. Особо в этой связи стоит сказать о Зинаиде Николаевне Райх, которая не верила никогда в самоубийство первого мужа. Слышали, в частности, от нее и реплики, свидетельствующие о том, что рано или поздно она все же намерена разобраться в происшедшей трагедии.»

«Газеты ни на секунду не прекращали истерику о «самоубийстве» поэта. Дознание, так, по существу, и не начавшись, было прекращено в последних числах декабря. Следователь, бегло ознакомившись с материалами «дела», поставил точку 20 января 1926 года – а за эти 20 дней тощее «дело» не пополнилось ни одной бумажкой. Даже выражение «нечеловеческой скорби и ужаса», которое увидел на лице мертвого Есенина Павел Медведев, не заставило задуматься ни друзей, ни милицию о том, что же в действительности произошло поздно вечером 27 декабря в ленинградской гостинице «Англетер». Впрочем, те немногие, кто заподозрил неладное, боялись об этом говорить.

И только самый близкий человек, родная мать поэта, сердцем чувствовала, что сын ушел из жизни не по своей воле. Анна Берзинь уже в конце 1950-х годов, вспоминая о похоронах Есенина, писала: «Утром предполагалась гражданская панихида, но я знала, что мать Сергея отпевает его заочно у ранней обедни, и она хотела непременно предать его земле, то есть по христианскому обряду осыпать, рассыпая землю крестообразно. Она хотела в Дом печати привести священника с причетом, чтобы тут же совершить обряд отпевания, и пришлось долго ее уговаривать, что гражданские похороны с религиозным обрядом несовместимы…

Что знала Татьяна Федоровна о гибели своего сына, о чем догадывалась и как сумела убедить в верности своей догадки священника, мы никогда уже не узнаем. При жизни она не проронила об этом ни слова.» — читаем в книге Станислава Куняева.

«Одним из первых в прессе мысль об убийстве поэта высказал известный русский писатель-«деревенщик» Василий Иванович Белов: в интервью газете «Люберецкая правда» он заявил, что Есенин был убит, о чем «можно судить даже по тем фотографиям, которые опубликованы», — упоминает в своей статье, посвященной версиям гибели поэта доктор филологических наук Елена Коломийцева. — Белов и ранее неоднократно говорил об этом, но никаких доказательств не приводил. Возможно, это было интуитивным ощущением русского классика, а может быть, и следствием анализа существовавших воспоминаний, поэтических откликов, статей, в которых было много нестыковок.»

«Позже, в начале 1990-х годов, появилось несколько новых версий. Так, автором нескольких публикаций, посвящённых смерти Есенина, стал известный патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор Федор Морохов. Он утверждал, что поэт был убит, опираясь сначала на его посмертные фотографии и акт судебно-медицинской экспертизы, а позже и на другие документы и различные публикации. Кроме того, Морохов неоднократно обращался к выяснению причин «политического террора», уничтожившего Есенина. По мнению профессора, поэта намеренно психологически травили и дискредитировали, создавали провокационные ситуации и конфликты, устраивали скандалы в общественных местах с приводом в милицию и составлением обвинительных протоколов. Думается, даже основываясь на современных законодательных нормах, это можно было бы легко квалифицировать, минимум, как «доведение до самоубийства».

«Знаменитый художник Илья Глазунов вспоминал, как стал свидетелем рассказа Леонида Ананьева. Он был первым, кто публично на вечере «Огонька» в Центральном Доме литератора заявил об убийстве, а не самоубийстве Сергея Есенина. Об этом ему рассказал отсидевший в советских лагерях около тридцати лет Казимир Дубровский – тот человек, который одним из первых увидел мертвого поэта в номере (гостиницы) «Англетер».

«Ещё один специалист в области судебной медицины – психиатр Евгений Черносвитов написал несколько работ, посвященных гибели поэта… Говоря о смерти Есенина, он резонно отмечает, что для самоубийства должны были быть очень веские причины, связанные либо с внешними обстоятельствами, либо с душевной болезнью. Выдвигает Черносвитов версию и о том, кто же был тем самым «помощником», способствовавшим доведению поэта до гибели. На его взгляд, человеком, впервые связавшим имя Есенина со словами «самоубийство» и «сумасшествие», была Айседора Дункан, которой было выгодно дать такое объяснение семейным ссорам и скандалам.»

«Однако, несмотря на официальное заключение, показательно другое. Председатель комиссии, которая в 80-е годы изучала дело Есенина, Юрий Прокушев в интервью поэту Юрию Чехонадскому сказал так: «Для меня все более очевидно, что Есенин был убит дважды. Его довели до петли или действительно убили: с каждым разом все яростней становились критические выпады против поэта в печати, плотнее сжималось кольцо убийственной клеветы, разорвать которое ему становилось все труднее, а вернее – было почти невозможно … После смерти Есенина это стало особенно очевидно … Второй раз Есенина убили уже после смерти – убили на десятилетия его поэзию, пытаясь кощунственно оторвать поэта от народа».»

«Важным критерием в споре об обстоятельствах смерти Есенина …кажется мнение его ближайших родственников. Племянница поэта Светлана Петровна Есенина была твердо убеждена в его насильственной гибели и многое сделала для восстановления исторической справедливости. Начиная с 1997 года она писала в самые разные инстанции с просьбой по-настоящему, непредвзято разобраться в обстоятельствах смерти дяди. Подлинники всех этих документов размещены на сайте Еsenin.ru. Боролась Светлана Петровна и за возможность церковного поминовения поэта.» — пишет в своей статье Елена Коломийцева.

Владимир Христофоров в «Медицинской Газете», в 2011 году в статье «Суицид или убийство» написал о деятельности комиссии Союза писателей России, «которая в течение 4 лет искала ответ: была ли смерть Есенина самоубийством, или это было всё-таки убийство? По результатам работы комиссии в 2003 году вышел сборник документов, фактов и версий. Вывод категоричен: «…решение о прекращении дознания за отсутствием состава преступления является обоснованным».

И хотя выводы комиссии крайне спорны, сделано очень важное дело: опубликованы для широкого обозрения факсимильные документы следственного дела, а также посмертные фотографии Есенина.»

Автор статьи также отмечает, что: «…милицейские акты после скандальных… задержаний Есенина составлялись очень подробно. А вот опрос свидетелей, обнаруживших мертвого поэта, кое в чем противоречат друг другу и составлены всего в несколько строк.

Нет свидетельств, что Есенин висел, не сохранилось фотографий, подтверждающих это. Нет подтверждения того, что поэт повесился на простыне, как это утверждали. И все описания составлены так, будто необходимо было подтвердить версию о самоубийстве. Возникает ощущение, что на судмедэкспертизу оказывалось давление со стороны органов дознания.

Не найдено документов, подтверждающих проживание Есенина в гостинице «Англетер».»

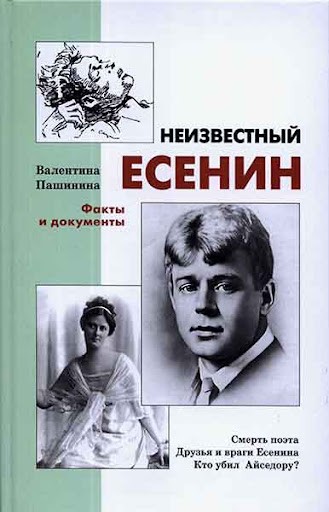

Валентина Пашинина из северного города Ухта несколько лет писала книгу «Неизвестный Есенин» и по частям публиковала ее. В предисловии к ней она замечает: «Скажу сразу: архивных документов, доказывающих, что Есенин был убит, в книге нет. Преступники, как правило, не расписываются на месте преступления, не оставляют автографов, а для каких-либо выводов нужны факты, улики. Хотя не является ли важнейшей уликой против организаторов есенинской смерти… отсутствие в его деле всяческих улик, а за непреложные документы, призванные доказывать самоубийство, выдаются беллетризованные свидетельства продажных понятых и сомнительный протокол осмотра места происшествия, на которых впоследствии была построена вся есенинская мемуарная литература — вследствие этого лживая от начала до конца?

И все же в деле о смерти поэта есть такие факты и свидетельства, которые позволяют говорить, что в гостинице «Англетер» в тот далекий декабрьский вечер было совершено преступление. Достаточно «прочесть» два портрета, изображающих мертвого Есенина. Именно эти портреты объясняют, что самоубийцей Есенин не был, что самоубийцей его сделали по сценарию.»

К этому стоит добавить, что благодаря своим связям автор книги – Валентина Пашинина — получила возможность ознакомиться с отдельными документами, доступ к которым был ограничен. И это тоже очень ценный материал для исследований причин гибели поэта.

В «Послесловии» к своей книге она пишет: «Нельзя мириться с тем, что практически вся литература о Сергее Есенина до сих пор строится на лжесвидетельствах о его жизни и (еще более!) смерти, данных из подлости или страха в угоду преступному и циничному режиму.

Нельзя отдавать светлое имя поэта на откуп литературоведам, повязанным корпоративной, кастовой солидарностью, которые и сегодня предпочитают следить за направлением политического флюгера, а не всматриваться в факты.

Нельзя спокойно жить, пока на жертве стоит клеймо самоубийцы, а причастные к преступлению почивают на литературных или политических лаврах.

Не к отмщению призываю — к справедливости. Ибо нужно это не Есенину —

нам, считающим себя соотечественниками одного из ярчайших поэтов в мировой литературе.» — конец цитаты.

Каждые пять лет со дня печальной даты в нашей прессе появляются все новые и новые публикации о гибели поэта.

Писатель и историк Сергей Дмитриев в 2020 году в интервью газете «Культура» рассказал о том, что, на его взгляд, стояло за смертью поэта и какой она была на самом деле. Он поделился и такими наблюдениями. «В поисковике Яндекса слова и словосочетания с фамилией поэта набирают более 5 миллионов человек в месяц. А слова «смерть Есенина» и «гибель Есенина» — более 30 тысяч человек. При этом официальные лица что в Москве, что в Константинове, на родине поэта, говорят, что тема его смерти закрыта и касаться ее не надо, потому что она слишком спорная и сложная.»

Далее в интервью он рисует жизненную канву, в которой находился поэт в последние годы.

«1924 и 1925 годы для Есенина были очень сложными. В мае 1924-го умирает его лучший друг, поэт Александр Ширяевец. Он скончался в больнице от менингита, но Есенин считал, что его отравили. Это стало маниакальной идеей и своего рода «звонком судьбы».

Вторым «звоночком» стало то, что к моменту смерти на Есенина было заведено 13 уголовных дел. Почти все эти дела относятся к 1923, 1924 и 1925 годам и заводились после пьяных дебошей и скандалов. Поначалу Есенин на них и внимания-то особо не обращал. Но 23 сентября 1923 года случилась действительно большая неприятность, так называемое «дело четырех поэтов». Есенин и его друзья — Клычков, Орешин и Ганин — во время посиделок в пивной выкрикивали антисемитские и антисоветские лозунги против Троцкого, Каменева и Зиновьева. Поэтов арестовали и привезли в ЧК, допрашивал их крупный чекистский чиновник Славатинский. Завели уголовное дело об антисемитизме — тогда это была очень жесткая статья УК.

В декабре 1923 года состоялся писательский суд чести, все поэтов осуждали, но было принято решение походатайствовать, чтобы в тюрьму их не сажали. Однако это дело, так и не закрытое к моменту смерти Есенина, было на контроле ЧК. Мне кажется, — говорит Сергей Дмитриев, — именно с него началась очень сильная разработка Есенина службами ОГПУ… После «дела четырех поэтов» за Есениным и его друзьями началась постоянная слежка…

В ноябре 1924 года был арестован один из лучших друзей Есенина, Алексей Ганин… (Он) написал манифест, где призывал свергнуть советскую власть. По глупости своей он записал в министры будущего правительства Есенина… (Тот) высказал свое негодование Ганину, (он) его вычеркнул… Так Есенин еще раз попал в круг интересов чекистов. 30 марта 1925 года Ганина и пятерых его друзей, юных поэтов, расстреляли, перед этим Ганин сошел с ума в тюрьме. Остальных отправили в лагеря.

(Есенин тогда) узнал, что и сам страшно рискует, что его могут арестовать. Тут начинаются его побеги: из последних полутора лет своей жизни он скрывался почти 10 месяцев. В сентябре 1924 года он почти на пять месяцев уезжает в Тбилиси, Баку и Батум, — это было связано с делом Ганина.

Во время возвращения Есенина из Баку произошел скандал с неким дипломатическим курьером Альфредом Рога. Они повздорили в вагоне-ресторане поезда…

Когда Есенин приехал на вокзал, его арестовали, составили протокол, но отпустили. Через полтора месяца судья Липкин открыл дело по требованию Наркомата иностранных дел. 29 октября к Есенину приходили милиционеры, предлагали ему 4 ноября явиться в суд и взяли у поэта подписку о невыезде. Есенин вскоре узнает, что судья решил объединить большинство возбужденных против него уголовных дел. Опасность увеличивается, и поэт совершает еще один побег, в начале ноября уезжает в Ленинград, чтобы не являться в суд. Потом он возвращается в Москву, и начинается история с психической больницей Ганнушкина, где он провел три недели — с конца ноября по 21 декабря.

Есенин имел склонность к алкоголизму. Он и сам этого не отрицал и нередко писал про свой «пьяный бред». Но то, что он был психически больным, совершенно не доказано. Однако под нажимом своей жены Софьи Толстой, сестры Екатерины и ее мужа Василия Наседкина, а также «властей предержащих», он решается лечь в эту больницу. Фактически это был нервно-психический санаторий, причем Есенин сам оплачивал довольно дорогое лечение.

Удивительно, но в этот период заботу о Есенине проявляют многие советские вожди. Горький просил Бухарина спасти Есенина: он якобы умирает от туберкулеза, пьет и его надо изолировать. Луначарский обращался к судье Липкину с просьбой закрыть дела против поэта и вызывал к себе Есенина, сказав, что он должен лечиться, иначе ему будет очень плохо. Поздней осенью 1925 года Есенин встречался с Дзержинским. Тот сказал, что ему предлагают арестовать и изолировать Есенина, чтобы он не пил и выздоровел. И жестко предупредил, что если Есенин не начнет лечиться, то все кончится тюрьмой.

В больнице Ганнушкина были тяжелые условия — комната Есенина никогда не закрывалась, свет там не гасили, его стали пичкать какими-то лекарствами. Вокруг были психически больные люди, его соседка чуть не повесилась. Он пишет друзьям, что должен оттуда выбраться. Сообщает и о том, что убежит за границу. И это наверняка стало известно в ОГПУ…

21 декабря он уходит из больницы, что было не так уж и сложно, два дня скрывается по разным местам, появляется у себя дома. 23 декабря покупает билет на поезд, перед отправлением приходит к жене, забирает пять чемоданов, куда уместились все его вещи, и едет в Ленинград.

В больницу являлись огэпэушники, требовали от Есенина явиться на суд, а им отвечали, что суд надо отложить, пока поэт не выздоровеет. Когда же Есенин убежал, его начали искать и врачи, и чекисты. Они приходили к его жене, друзьям и вскоре узнали, что он отправился в Ленинград. Есенин рассказывал об этом всем подряд, конспиратор из него был никудышный.

В Ленинграде поэт поселился в «Англетере». Тогда это был не отель, а фактически общежитие для ответственных работников. Есенин поселился без регистрации: его знакомый с 1924 года поэт Эрлих был ответственным дежурным соседнего номенклатурного общежития, бывшей гостиницы «Астория». Видимо, он и помог, причем вместе с Георгием Устиновым, знавшим поэта с 1918 года и служившим редактором газеты «На пути», издававшейся в бронепоезде Троцкого. Есть данные, что и Эрлих, и Устинов были негласными сотрудниками ОГПУ. Позже Эрлих дослужился до звания капитана НКВД. (Это ему Есенин якобы посвятил предсмертное письмо «До свиданья, друг мой, до свиданья», которое было написано намного раньше и посвящено, скорее всего, (поэту) Ганину).

Видимо, поздним вечером 27 декабря к Есенину кто-то пришел. Это могли быть московские или ленинградские чекисты, которым была дана команда вернуть Есенина в психушку или взять его под арест. Могли быть милиционеры, которые хотели вернуть его в Москву, потому что он нарушил подписку о невыезде, и доставить на суд. А могло быть и так, что Дзержинский или кто-то из других руководителей ОГПУ приказал изолировать Есенина, чтобы его спасти. Привезти в Москву и поместить в какой-нибудь санаторий или больницу.

Я уверен, — продолжает Сергей Дмитриев, — что чекисты не хотели убивать поэта, как показано в слабом и тенденциозном фильме, где поэта играл (Сергей) Безруков. Но Есенин был очень ершистым человеком. Он занимался боксом, постоянно участвовал в драках и не любил, когда им командовали. Наверняка он вспылил. К тому же у него был пистолет, — возможно, он стал угрожать пришедшим оружием. Началась драка, и его убили. А потом была мистификация с повешением…

Польские исследователи из милицейской академии провели эксперимент. Они привлекли спортсменов, но никто из них не смог все сделать так, как это представлялось в официальной версии… (Они также) доказали, что так убить сопротивляющегося человека, с таким количеством ран и травм, могут только двое или трое. Грабители не стали бы устраивать мистификацию с повешением, и тогда совсем иначе бы велось следствие.

Следствия фактически не было, оно продолжалось всего два-три часа. Все вещественные доказательства исчезли! Пропали веревка, ботинки, пиджак, пистолет, много рукописей. Не было проведено ни одного следственного эксперимента.

Уже 29 декабря в загсе выдали свидетельство о самоубийстве, 31 декабря Есенина похоронили в Москве…

…На сайте change.org сейчас идет сбор подписей о раскрытии архивов по убийству Есенина. А я считаю, что прокуратуре нужно как можно быстрее открыть новое уголовное дело о смерти Есенина и расследовать его по-настоящему…» — рассказал в интервью «Культура» Сергей Дмитриев.

Я зашел на сайт, где опубликовано это обращение. Оно появилось в 2020 году.

В нем сказано: «Настало время открыть архивы, содержащие информацию о гибели Сергея Есенина и, наконец, поставить точку в биографии поэта, любимого миллионами людей по всему миру. Все данные об обстоятельствах смерти Сергея Александровича Есенина хранятся в госархивах под грифом «совершенно секретно». Подобный подход породил массу домыслов, версий и спекуляций вокруг этой темы. Выросло несколько поколений людей, привыкших считать смерть Сергея Александровича «темным делом», правды о котором «не узнать никогда» …

Исправить положение вещей довольно просто: открыть архивные материалы о смерти Сергея Есенина и поставить точку в плетении дальнейших измышлений и догадок.

Во все времена поэзия Есенина была объединяющим началом для всех социальных и интеллектуальных слоев общества. Стихи понятны каждому. Попадают в самое сердце. Почему же общество не может просто узнать, что случилось в том далеком 1925 году: было ли решение уйти из жизни добровольным или имело место убийство.

Это наша дань памяти не только Поэту, а просто Человеку, чьё имя навсегда вписано в историю нашей литературы.» — конец цитаты.