Раскол Часть 1

Эту тему подсказала мне случайная встреча и на бегу брошенная фраза. Она вдруг застряла в голове. Заставила включить компьютер и заняться поиском смысла вскользь брошенных слов. Речь шла о мрачной странице в нашей истории трехсотлетней давности. О тягостных событиях, которые раскололи тогда царедворцев, церковь и общество. Затронули очень многих людей.

Казалось, происходившее тогда, должно быть совсем забыто. Ведь оно уже не может глубоко волновать ныне живущих людей. Однако, все не совсем так. Потому что происходившее во второй половине XVII века в России стало сильнейшим потрясением и тяжелейшим испытанием для всей страны, всего разноликого общества того времени. И отзвуки тех событий слышны до сих пор.

В Западной Европе тогда начались глубокие цивилизационные изменения во всех сферах жизни. Этот процесс не мог не затронуть Россию. Он нашел здесь своих сторонников и противников в разных слоях общества. Предстояло выбрать путь дальнейшего развития. Двигаться вместе со всем западным миром, либо продолжить постепенное отставание, замкнувшись в себе и закрывшись от остальных.

Изменения тогда могли затронуть самые различные сферы жизни страны. Но именно церковная реформа вызвала особое непонимание, неприятие, сопротивление и даже раскол в обществе. Тех верующих, которые не приняли вносимые изменения, стали называть старообрядцами. А они в ответ просто отошли, отделились от господствующей Православной церкви.

В тот период сложилась очень непростая ситуация, о которой до сих пор нет единого мнения. Может быть, еще и потому, что суть тех событий иногда поверхностно, а, порой, и не совсем верно оценивалась на протяжении многих лет. У каждой стороны была и есть своя правда. И это тоже не способствовало полному согласию. Хотя, уже в наше время были признаны допущенные тогда ошибки и даже принесены извинения тем, кто пострадал.

Поводом для церковного раскола послужила объявленная тогда так называемая «книжная справа». Был начат процесс исправления и редактирования богослужебных текстов. Инициаторами его выступили царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Из-за последовавших затем столкновений мнений в религиозном сообществе, имя святителя Никона стало на несколько столетий вперед одним из самых знаковых в истории российского государства. Даже в наши дни можно встретить немало людей, которые о нем слышали, хотя никогда и никак не были связаны с деятельностью церкви.

Никита Минин — так звали когда-то в миру патриарха Никона. Родился он в 1605 году в крестьянской семье на Нижегородской земле. В этих же местах, совсем неподалеку, появился на свет и его непримиримый противник — протопоп Аввакум.

Никон, пережив очень трудное детство, рано проявил большой интерес к духовным знаниям и церковной истории. Сначала он был послушником в Желтоводском Макарьевском монастыре. Затем, женившись по настоянию родственников, стал священником. Трое его детей умерли еще в младенчестве. Тогда вместе с женой они решили принять монашество. Жена стала монахиней Алексеевского монастыря в Москве, а муж ушел на Белое море в Анзерский скит Соловецкого монастыря, где был пострижен в монахи под именем Никона.

В 1646 году Никон приехал по монастырским делам в Москву. И тут он впервые встретился с юным царем Алексеем Михайловичем. Царю было тогда 16 лет, а Никону – больше сорока. Никон произвел на царя очень благоприятное впечатление. Ему понравились его глубокая религиозность, аскетизм, хорошие знания церковной литературы, живой и благородный нрав. Поэтому молодой монарх назначил Никона архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. А это была тогда усыпальница рода Романовых.

Таким образом, Никон вошел в ближайшее окружение самодержца и стал членом небольшого, но влиятельного кружка церковнослужителей, так называемых «ревнителей древнего благочестия». Возглавлял этот кружок сам царский духовник — Стефан Вонифатьев. В него также входили протопоп Аввакум и протоиерей Казанского собора в Кремле Иван Неронов.

Все они выступали тогда за строгую церковную дисциплину, а также против многогласия и хорового пения во время церковной службы. Об этой проблеме, то есть о соблюдении единогласия, говорили еще во времена правления Ивана Грозного и в даже тяжелые годы «Смутного времени». Но никто так и не решился изменить сложившийся порядок.

И вот по инициативе кружка «ревнителей древнего благочестия», Церковный Собор во главе с патриархом Иосифом в присутствии царя постановил, что «подобает в службах по мирским церквам и по монастырям соблюдать единогласие». Это свидетельствовало о том, что поначалу в кружке «ревнителей древнего благочестия» царило полное согласие в вопросе о необходимости церковной реформы, особенно в ее обрядовой части. Но как показали дальнейшие события, такое согласие было далеко не во всем.

В 1652 году Никон стал шестым по счету патриархом «Московским и всея Великия и Малыя, и Белыя России». Ему в то время было 47 лет. Царь Алексей Михайлович относился тогда к патриарху Никону как отцу, называл его «собинным другом» и даже величал его великим государём, как и себя.

И это духовное родство с царем понималось патриархом Никоном как особый знак пастырского служения самодержцу. Поэтому на Церковном соборе 1654 года Никон уже представил свое понимание роли и значения царства и священства, власти духовной и светской. Царь главный в мирских делах, патриарх — в делах духовных. Они одинаково полновластные и независимые друг от друга владыки, каждый в своей области.

Эти идеи патриарха Никона поначалу совпадали с мнением царя Алексея Михайловича. В то время сам царь и его ближайшее окружение из числа «ревнителей древнего благочестия» разделяли мысль о необходимости практической реализации идеи «Москва — Третий Рим» для объединения всего православного народа вокруг Московского царства, во главе которого стоял бы русский православный царь.

Для решения этой задачи сначала требовалось провести унификацию богослужебных книг и церковных обрядов. Дело в том, что в то время даже в России не было единства в церковных обрядах и в церковном богослужении, где и должен, казалось бы, существовать единый культ. Так сложилось, что в каждой местности тогда была своя традиция совершения культа, записанная в местных церковных книгах и освященная именами местных святых.

Следует отметить, что богослужебные книги исправлялись на Руси при всех патриархах еще задолго до Никона. Однако исправлялись они на основе только славянских «добрых переводов» или списков. При этом, даже древние славянские списки не были лишены различных погрешностей и нередко даже различались между собой.

Чуть раньше патриарх Иерусалимский Паисий и образованный грек Арсений указывали патриарху Иосифу на ряд ошибок в богослужебных книгах и церковных обрядах, которые не соответствовали и греческим образцам. Поэтому царь Алексей Михайлович попросил прислать из Киева в Москву «ученых мужей», знавших греческий язык. Эти киевские монахи: Епифаний Славинецкий и Арсений Сатановский еще при жизни патриарха Иосифа сумели исправить по греческому тексту книгу «Шестоднев».

Патриарх Никон, опираясь на этот опыт, продолжая дело, начатое его предшественником, и зная, что инициатива исходит от самого царя, воспользовался услугами малороссийских ученых иноков для исправления богослужебных текстов. Однако отношение к этим малороссийским монахам в то время было в русском народе, скажем так, довольно-таки противоречивым. На Руси тогда Юго-западное духовенство называли сторонниками латинской ереси, проводниками западноевропейских взглядов. А они во многом не совпадали с теми ценностями, которые существовали во взглядах тех же старообрядцев. Для них идеалом этих ценностей считалась московская старина, сложившаяся на Руси еще со времен Ивана Грозного.

Тем временем у некоторых членов кружка «ревнителей древнего благочестия» постепенно сформировалось заметное недовольство не только к затеянным Никоном реформ, а и раздражение по поводу самой личности патриарха. Это, все нарастающее напряжение переросло затем в самый настоящий церковный раскол, который стал позже знаменем борьбы и против самого государства, приобретя уже социально-экономический и политический характер.

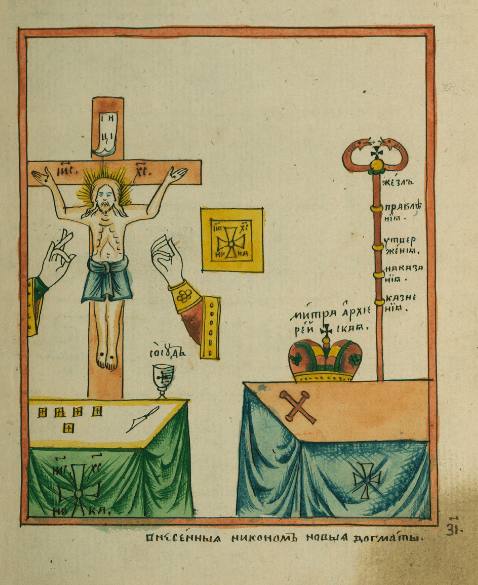

А началось все в 1653 году, когда Никон распорядился заменить земные поклоны поясными и ввел троеперстие вместо двуперстия. Такое решение с большим негодованием было встречено верующими. К тому же, Никон потребовал заменить сугубую аллилуйю на трегубую, хождение в крестных ходах не по солнцу, а против солнца. Имя Исус, имевшее магическую силу, было исправлено на Иисус. А еще патриарх вызвал в Москву из Греции и Малороссии знатоков партесного пения. И началось исправление крюкового написания церковных песнопений на пение по нотам.

Патриарх Никон, увидя сопротивление вводимым им реформам и имея поддержку царя Алексея Михайловича, не остановился, а даже стал жестоко расправляться с теми, кто выступал против его нововведений. И, в первую очередь, со своими недавними соратниками по кружку «ревнителей древнего благочестия». Самые активные из них были отправлены в ссылку в отдаленные монастыри.

Надо заметить, что первоначально этот раскол возник в узком церковном кругу и носил исключительно клерикальный характер. Тогда столкнулись две непримиримые позиции в православной церкви. Тех, кто был против нововведений и тех, кто был за вселенский православный универсализм патриарха Никона.

Церковный собор, собравшийся в 1654 году в царских палатах, одобрил все нововведения патриарха Никона в области богослужебных текстов. Однако один из противников Никона епископ Павел Коломенский заявил: «Мы новой веры не примем». Но Никон и не думал об изменении веры. Он всего лишь попытался исправить церковные обряды. Однако впоследствии недруги Никона начали упорно распространять слухи о том, что патриарх хочет поменять православную веру на латинскую ересь.

Тут надо отметить, что все было тогда не так однозначно в позиции противоборствующих сторон. И те и другие из них имели вполне весомые аргументы. Так, неприятие оппозицией церковных нововведений имело под собой глубинное духовно-нравственное основание. Ее представители с самого начала высказывали опасение потери русской этничности и идентичности перед Западом, что могло нарушить основы традиционного русского быта. Потому они хотели всячески укрыться от ненавистного им западничества в недрах русского православного изоляционизма.

Патриарх Никон тоже прекрасно понимал исходящую от Запада такую опасность. Но, в отличие от своих противников, он хотел противопоставить этому западному влиянию свою духовную преграду, выражавшуюся в византийско-русской традиции вселенской православной церкви.

Начал он этот процесс с объединения двух бывших митрополий: Восточнорусской (Московской) и Западнорусской (Киевской), которые были до этого разделены около двух столетий. Еще патриарх Никон предпринял смелую попытку отстоять самостоятельность и независимость Русской православной церкви от светской власти. А еще при Никоне стали более надежно, чем когда-либо, выстраиваться контакты с Греческой православной церковью. Ни один Церковный собор тогда не проходил без участия на нем греческих иерархов.

Понятно, что полного успеха церковной реформы патриарх Никон мог достичь только при поддержке царя Алексея Михайловича. Однако отношения их стали постепенно ухудшаться. Во многом это было обусловлено тем, что в то время старая система управления государством, построенная на национальном менталитете, заметно тормозила и препятствовала формированию новой общеевропейской модели. Церковь же в этой системе власти играла важную и далеко не последнюю роль. Наверное, потому церковная реформа вызвала такое резкое неприятие среди духовенства. Появлялись изменения, которые напрямую затрагивали и положение церковнослужителей.

Вот один из примеров того времени. До «Соборного уложения» 1649 года «высшее духовенство подлежало непосредственному суду царя. Суд бояр был для них унижением. По новому законодательству они стали подчиняться Монастырскому приказу, государственному органу, состоявшему исключительно из светских чиновников, наравне со своими крестьянами. В компетенцию Монастырского приказа перешло и все судопроизводство над духовенством по недуховным делам, а также контроль над церковными вотчинами. Кроме того, в соответствии с «Соборным уложением», было запрещено церкви приобретать и принимать в заклад служилые вотчины» — об этом пишет в статье под названием «РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ РАСКОЛ» известный российский историк Сергей Реснянский.

Итак, становятся заметными изменения в отношениях царя и патриарха. Алексей Михайлович становится все более самовластным правителем. А в тот момент дворянство — новый служилый слой — нуждалось в сильной и твердой царской руке. Оно всячески поддерживало «Государеву Честь».

Перемены в царе произошли еще и потому, что тогда Алексей Михайлович длительное время находился с армией на театре военных действий с Польшей и Швецией. Такое длительное отсутствие делало его более самостоятельным и независимым от патриарха Никона. А еще к тому времени у него появились новые советники из ближнего окружения, влиянию которых он был подвержен.

С другой стороны, на царя Алексея Михайловича в то время оказывали сильное влияние иностранцы: немцы, греки и малороссийские монахи. Подолгу не видясь с патриархом Никоном, монарх уже не испытывал на себе его властного характера. Царь постепенно стал отдаляться от своего «собинного друга». Ко всему прочему, раздражение царя патриархом Никоном вызывала и та неудача в войне со Швецией, которую он начал по его совету.

Еще в тот момент в стране возникло тяжелое безденежье, доведшее до Соляного и Медного бунтов. И это как раз в то время, когда патриарх Никон занимался строительством трех монастырей: Иверского на Валдае, Крестного на Кий-острове на Белом море и Новоиерусалимского Воскресенского под Москвой. Для этого Никон увеличил поборы с церквей и монастырей, а также выступал против изъятия государством на военные нужды части монастырского имущества.

Эту ситуацию усугубила и страшная моровая язва (так в народе называли чуму) и последовавшие затем голодные годы, вызванные сильнейшим недородом хлеба. Противники патриарха Никона стали распространять в народе слухи, что это все — Божья кара за Никоновские «новины».

Многие приближенные ко двору бояре недолюбливали тогда Никона. Дело даже дошло до того, что родной дядя царя боярин Симеон Стрешнев назвал именем Никона свою собаку. После этого Никон приказал изъять из домов знати иконы западноевропейского, «фряжского письма», и сжечь их. Особый гнев вызывало у бояр титулование патриарха Никона себя «великим государём». Он об этом даже писал сам в одном из своих писем к царю.

Раздражение вызывал и штат прислуги патриарха. Почти такой же, как и у царя. Но это совсем не значило, что Никон помышлял о теократическом правлении власти на Руси, о собственных претензиях на эту власть и о каком-то соперничестве с царем Алексеем Михайловичем. Хотя, в то время об этом и злословили его недруги.

Надо сказать, что Никон обладал необыкновенными способностями. У него была отличная память, он был довольно находчив. Патриарх сам переводил церковные тексты с греческого языка на церковнославянский. Занимался составлением древних русских летописей. В его библиотеке хранились сочинения Плутарха, Геродота, Страбона, Аристотеля.

Патриарх Никон был человеком доброй души. И, в отличии от бояр, не занимался интригами, с помощью которых они разрушили его дружбу с царем Алексеем Михайловичем. Монарху они внушали мысль о том, что в стране царит двоевластие. Что патриарх, как римский папа, считает свою власть выше власти светской, и он стал опасным конкурентом для царя. Заявляли даже, что Никон будто бы хочет поменять православную веру на иноверческую ересь. И это все при том, что патриарх был самым убежденным славянофилом и даже не помышлял ни о каком изменении веры.

Само собой, нашлись и поводы для размолвки с царем. Никона не пригласили на встречу с грузинским царевичем Теймуразом. Затем боярин Хитрово избил одного из служилых Никона — князя Мещерского. А в праздник Казанской иконы Божьей Матери царь не пришел на литургию в церковь, где служил Никон. И передал ему, что гневается на него за то, что Никон называет себя великим государём.

Видя немилость царя и не желая сделать первый шаг к примирению, Никон уехал в Воскресенский монастырь и прекратил заниматься патриаршими делами. Он рассчитывал на то, что, как и прежде, будет пользоваться непререкаемым авторитетом у царя. И это стало его роковой ошибкой, как показало время. Царь не позвал патриарха обратно.

Причины этого кроются и в противоречивом характере самого царя, и в ловко разыгранной интриге боярской знати. С 1658 года, с момента удаления Никона в Воскресенский монастырь, патриарший престол на протяжении восьми с половиной лет оставался без вновь избранного патриарха и именно в это время последовал раскол церкви.

Протопоп Аввакум — злейший недруг Никона — был возвращен из ссылки, ему даже оказали радушный прием. Царь лично беседовал с ним, предлагал ему стать своим духовником, попытался примирить его с церковными нововведениями. Однако Аввакум имел неуступчивый характер, был человеком железной воли, твердо защищавшим свои убеждения. К тому же, он был еще талантливым писателем, прекрасным проповедником. И всеми силами старался сам склонить царя Алексея Михайловича и часть родовитой элиты на свою сторону. Это ему, отчасти, удалось.

Однако дружбы Аввакума с царем все же не получилось. Так как Алексей Михайлович был настоящим грекофилом. К тому же, он сам поддерживал церковную реформу патриарха Никона. Потому он не принял староверческую позицию протопопа Аввакума и его сторонников. Вскоре все они были вновь отправлены в ссылку.

Однако это не остановило распространение в стране негативных сведений о так называемых злонамерениях патриарха Никона. А религиозный раскол, возникший в узком кругу церковных иерархов, приобрел широкий общественный резонанс. И постепенно стал приобретать социальную окраску, так как внутрицерковная борьба невольно падала на неблагоприятную почву разного рода социально-экономических и политических проблем. А затем соединившись с ними, придавала им мощный противоборствующий клерикальный характер.

Вот несколько штрихов к общей картине того времени, которые только обострили и так уже накалившуюся обстановку. При царе Алексее Михайловиче церковные приходы были отстранены от выбора священников. Они теперь назначались государством, превратившись из выборных в административных лиц. Тем самым устранялись от священства крепостные крестьяне. Что давало повод священникам из крепостных становиться во главе раскола. Таким образом, расширялся круг сторонников противостояния.

В тоже время, в городах упразднили посадское самоуправление. Городами стали править царские воеводы, было введено много новых повинностей. А внешняя торговля была объявлена царской монополией и отдана на откуп иностранцам. Непомерные поборы и длительные войны стали приводить к различным бунтам.

И вот тогда уже заговорили о наступлении конца света, о скором пришествии антихриста. Во всем искали подтверждение наступления Апокалипсиса. Тем более, что приближался 1666 год.

И этот год совпал с заседанием Церковного собора, осудившим раскольников. На нем присутствовали греческие патриархи Паисий и Макарий, специально приглашенные в Москву. Руководителям раскола были заданы три вопроса: признают ли они правильными греческие печатные и рукописные книги, признают ли они православными греческих патриархов, признают ли они правильным Церковный Собор 1654 года, утвердивший нововведения патриарха Никона.

Ответ был предсказуем. После этого протопопа Аввакума и попа Лазаря предали церковному отлучению. А раскаявшихся Григория Неронова и епископа Александра простили. Собор постановил совершать церковные службы по Никоновским нововведениям.

А уже в 1667 году Никон также был осужден Собором за по пытку с его стороны превышения власти патриаршей над властью царской. Никон был лишен патриаршего сана и простым монахом был сослан в Белозёрский Ферапонтов монастырь.

С момента принятия таких серьезных решений, собственно, и начинается история церковного раскола. Раскольники, старообрядцы начинают жить своей религиозной общиной, которая фактически отделилась от официальной церкви. Они стали называть себя последователями старой веры и считали раскольниками не себя, а тех, кто уклонялся от древнего благочестия.

Главной идеей для старообрядчества по-прежнему оставалось учение о «Москве — Третьем Риме». Они мыслили Русь во главе всего православного мира. Для этого она должна была оставаться верной своим отеческим преданиям и традициям.

Следует заметить, что царь Алексей Михайлович и патриарх Никон также, как и старообрядцы, придерживались той же доктрины «Москва — Третий Рим». Правда, трактовали ее несколько иначе. С опорой не на древнерусскую старину, а на вселенскую восточную византийско-русскую православную традицию. Это было связано с тем, что царь и его окружение были склонны придавать церковной реформе, прежде всего, политическое значение, особенно в связи с борьбой за Малороссию.

Неприятие решений Церковного Собора 1666 -1667 годов вылилось в длинную цепь открытых выступлений верующих по всей Руси против государства. Достаточно вспомнить соловецкое вооруженное противостояние монахов 1668-1676 годов, которое было жестоко подавлено. Или восстание крестьян и казаков под предводительством Степана Разина. Или стрелецкий бунт 1682 года. В этих выступлениях против официальной власти лидерами уже не всегда выступали священники.

В том же 1682 году был казнен протопоп Аввакум, а также его сторонники «за великие на царский дом хулы». Они были сожжены заживо в Пустозёрске, который находился в устье реки Печоры на берегу Ледовитого океана.

В указе царя Федора Алексеевича от 1685 года раскол был официально запрещен в стране: велено было раскольников ловить и сжигать. Эти жестокие правительственные меры вызвали в обществе очень суровое и самоотверженное сопротивление. Такова уж черта русского национального характера. Повсеместно появилось много раскольнических сект. Таких, например, как поповцы и беспоповцы. Произошло немало шокирующих актов неприятия церковной реформы. Таких, как массовые самосожжения. Тысячи крестьян и жителей посадов вынуждены были бежать за границу, на окраину государства: в Поморье, на Север, Урал, Заволжье, Сибирь. Где они основывали свои так называемые скиты-поселения.

Протопопа Аввакума и его окружение старообрядцев можно назвать охранительными консерваторами. Главным мерилом их духовно-нравственных ценностей было сохранение традиций древней русской православной церкви, которая, по их мнению, должна всегда оставаться незыблемой и чистой.

Консерватизм патриарха Никона был несколько иным. Он хорошо понимал необходимость государственных преобразований. Но он был противником заимствования Россией западноевропейских секулярных духовных ценностей. Хотя, они все равно проникали во все сферы жизни государства: в военное дело, торговлю, промышленность и в культуру.

Патриарх Никон думал противопоставить этой духовной западной интервенции концепцию равноправия светской и духовной власти, когда церковная власть должна духовно окормлять власть светскую, не давая ей становиться абсолютной. Опору в реализации своей концепции патриарх Никон видел в сильной царской власти и в великой вселенской византийско-русской православной традиции. В этом для Никона состояла мировая задача России.

Глубина мысли патриарха Никона была, к сожалению, не понята ни царем Алексеем Михайловичем, ни тем более правящей верхушкой, которая в то время уже была пропитана западноевропейскими настроениями. И выбрав это направление развития, страна постепенно пошла по пути европоцентризма.

В то время столкнулись три точки зрения. Это — старообрядческая позиция, Никоновская симфония властей и западная модель развития. Все это обострило внутренние противоречия, вызвав «бунташный век» второй половины ХVII века. Однако и дальнейшее развитие страны, вплоть до наших дней, было пронизано противоборством этих непримиримых позиций во власти и обществе.