Раскол Часть 2

Неспособность договориться с оппонентами и услышать другое мнение часто становится причиной раскола в обществе. Так было во все времена. И это нередко приводило к большим человеческим трагедиям.

А ведь, казалось, — ты прав, и ты прав. Давай искать точки соприкосновения наших мнений. Нет. Каждый должен утвердить только свою позицию. Согласия не получается. Либо ты с нами, либо против нас. Другого не дано.

Вот так и движемся по замкнутому кругу, повторяя свои многие прежние ошибки. Они, получается, ничему нас не учат.

В предыдущей публикации я рассказал о расколе русской церкви, который произошел в конце XVII века. Это было связано с объявлением патриархом Никоном церковной реформы. Она была ориентирована на старые традиции, существовавшие когда-то в Византии.

Однако самой Византии к тому времени уже не существовало, и потому носителями византийской древней культурной традиции воспринимались современные греки. Их нормы к этому моменту тоже могли существенно измениться и в чем-то отличались от тех, которые были приняты в древне-византийские времена. К примеру, русское духовенство при патриархе Никоне переоделось в греческое платье. Хотя, эта одежда русского духовенства не во всем соответствовала той, которую духовные лица носили во времена Византии.

И еще, подражая греческому духовенству, русские священники и монахи стали носить длинные волосы. Однако в Византии длинные волосы не были знаком духовной власти. Сами греческие священники стали носить их во времена существования Константинопольской патриархии в годы правления Османской империи. Об этом можно прочитать в Википедии.

По поводу стремления Никона придать Московскому царству значение новой Византии в восточном православии русский историк, член-корреспондент Императорской Академии наук, профессор Николай Каптерев еще в 1885 году писал: «Влияние Византии в православном мире основывалось именно на том, что она была для всех православных народов востока культурным центром, откуда исходили к ним наука, образование, высшие и совершеннейшие формы церковной и общественной жизни. Ничего похожего на старую Византию не представляла в этом отношении Москва. Она не знала, что такое наука и научное образование, она даже совсем не имела у себя школы и лиц, получивших правильное научное образование; весь её образовательный капитал заключался в том, с научной точки зрения, не особенно богатом и разнообразном наследстве, которое в разное время русские посредственно или непосредственно получали от греков, не прибавив к нему с(о) своей стороны почти ровно ничего. Естественно поэтому, …первенство и главенство Москвы в православном мире могло быть только чисто внешнее и очень условное».

Конечно, за время монголо-татарского ига Русь заметно отстала от Европы во всех сферах жизни: в науке, технике, просвещении. Многие представители власти тогда это понимали. Именно поэтому Москва начинает постепенно завязывать новые, более надежные торговые и дипломатические отношения с Европой. Но это не находило повсеместного понимания в обществе. В то время вековой уклад жизни Московской Руси было не так-то просто изменить. Потому противостояние трех направлений развития при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне: национального, западного и сторонников греческой формы православия, – стало определяющим фактором возникновения раскола в русской православной церкви. О некоторых моментах этого раскола я коротко рассказал в предыдущей программе.

Интерес же к этой теме возник после моего случайного знакомства с жительницей Литвы Юлианой Бояровой. Во время нашего знакомства она обронила такую фразу: «Мы староверы. Я уже в седьмом поколении. Мои предки уехали из России после Никоновской церковной реформы».

В тот момент я мало представлял, о чем идет речь. Но интуитивно осознал, что эта очень серьезная и важная история. Прошел почти год, и мы вновь встретились с Юлианой. И вот тогда я попросил ее рассказать о своих предках, о староверах за рубежом, о том, как сложилась жизнь тех, кто покинул родину из-за веры почти три века тому назад. (Интервью с Юлианой Бояровой можно послушать в конце этой страницы).

Почти до 1685 года власти Московского царства подавляли бунты и казнили несколько вождей раскола русской церкви. Специального закона о преследовании раскольников за веру тогда не существовало. Правда, в том же 1685 году при царевне Софье был издан указ о преследовании хулителей Церкви, подстрекателей к самосожжению, укрывателей раскольников и наказании их вплоть до смертной казни (одних через сожжение, других мечом). Остальных старообрядцев приказано было бить кнутом, и, лишив имущества, ссылать в монастыри.

Во времена преследований старообрядцев был жестоко подавлен бунт в Соловецком монастыре, тогда в 1676 году погибли 400 человек. В Боровске в заточении от голода в 1675 году погибли две родные сестры боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова.

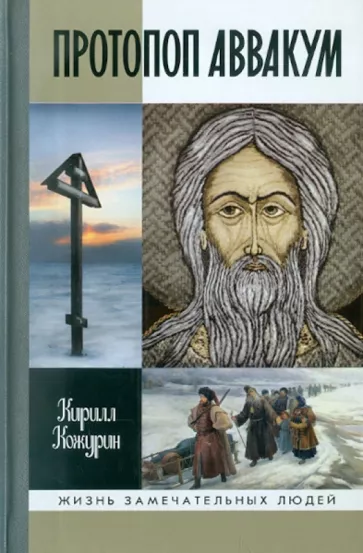

А глава и идеолог старообрядчества протопоп Аввакум, священник Лазарь, диакон Феодор, инок Епифаний были сосланы на Крайний Север и заточены в земляную тюрьму в Пустозерске. После 14 лет заточения и пыток они были заживо сожжены в срубе в 1682 году.

Надо заметить, что патриарх Никон к этому времени уже не имел никакого отношения к гонениям на старообрядцев. С 1658 года и до своей смерти в 1681 году он находился сначала в добровольной, а затем в вынужденной ссылке.

Страшным последствием этого раскола явились так называемые гари — массовые самосожжения. Самые ранние сведения о них относятся к 1672 году, «когда в Палеостровском монастыре совершили самосожжение 2700 человек. А с 1676 по 1685 год, по документально зафиксированным сведениям, подобным образом погибли около 20 000 человек. Самосожжения продолжались в XVIII веке, а отдельные случаи были и в конце XIX века», — говорится об этом в Википедии.

Академик Дмитрий Лихачев писал, что наиболее состоятельным и работящим классом были тогда старообрядцы. И даже уральскую промышленность они когда-то своими руками создали. О том, как сложилась жизнь беженцев из России в конце XVII века, и что им тогда помогло выстоять, я также поговорил с Юлианой Бояровой.

Известно, что одним из самых непримиримых противников Никоновской реформы был протопоп Аввакум. Вот какая характеристика была дана ему в словаре Брокгауза и Ефрона еще в XIX веке: «Аввакумъ Петровичъ, протопопъ г(орода) Юрьевца-Поволожскаго, — расколоучитель XVII ст(олетия). Происходившій изъ бѣдной семьи, довольно начитанный, угрюмаго и строгаго нрава, А(ввакум) пріобрѣлъ извѣстность довольно рано какъ ревнитель православія» — конец цитаты.

Известно, что в духовной средневековой литературе было принято описывать жизнь святых. Делали это уже спустя много лет после их смерти. А вот протопоп Аввакум написал «Житие» о себе сам и еще при жизни. Это произведение является первой попыткой описания своей биографии. В своем Житии Аввакум является автором и героем этого повествования. В нем он подробно описывает различные моменты своей жизни и даже рассказывает об отношении к своей жене.

«Житие» Аввакума на протяжении почти двух столетий после его смерти распространялось только в списках среди старообрядцев, как священный текст. Впервые оно было напечатано, благодаря ректору Московского университета Николаю Тихонравову в 1861 году и было воспринято читающей публикой с очень большим интересом.

Федор Достоевский отдавал дань автору этого сочинения и его способу повествования. Иван Тургенев писал: «Вот она, живая речь московская!» «…Писал таким языком, что каждому писателю следует изучать его». Лев Толстой называл Аввакума «превосходным стилистом».

А вот что написал сам Аввакум о своем сочинении»: «По благословению отца моего старца Епифания писано моею рукою грешного протопопа Аввакума, и если что сказано просто, то вы, Господа ради, читающие и слышащие, не осуждайте просторечие наше, поскольку люблю свой русский природный язык, стихами философскими не привык речи украшать, потому что не слова красивые Бог слушает, но дела наши хочет видеть». (Аввакум)

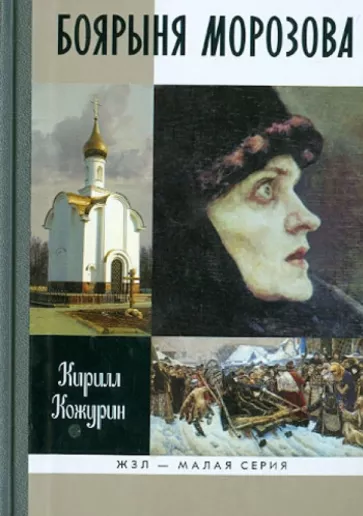

Единомышленницей протопопа Аввакума была боярыня Феодосия Морозова. Она являлась дочерью царского боярина Прокофия Соковнина, близкого родственника царицы Марии Милославской. Боярыня занимала высокое место при царском дворе. И это позволяло ей иметь независимое положение в течение многих лет.

Ее дом стал своеобразным пристанищем для сторонников старой веры. Здесь же поселился и протопоп Аввакум, который вернулся в Москву из сибирской ссылки в 1664 году. Боярыня и ее сестра княгиня Евдокия Урусова стали духовными дочерьми протопопа Аввакума.

Царя Алексея Михайловича очень беспокоило сопротивление старообрядцев, особенно родственницы его жены — Феодосии Морозовой. Он долго не мог решиться на жесткие меры по отношению к ней. То отбирал, то возвращал ее вотчины. Делал это до тех пор, пока боярыня не совершила тайного пострига: она стала инокиней Феодорой.

Народ воспринимал конфликт царя с боярыней как духовную борьбу с ней. Приказ уморить ее голодом в яме Боровского монастыря поражает жестокостью. Таким способом царь обрек боярыню Морозову и ее сестру княгиню Урусову на долгую смерть. Их держали под стражей, пока они были живы. А боярыня Морозова была под стражей и после смерти, которая положила конец ее страданиям в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года. Старообрядческое движение почитает протопопа Аввакума и боярыню Морозову.

В 1887 году русский художник Василий Суриков написал знаменитую картину «Боярыня Морозова». В ней изображена сама боярыня, сидящая на санях, с поднятой рукой в двуперстном сложении по старообрядческому канону. Это и был ее призыв к народу — стоять за старую веру до конца. В те годы на передвижной выставке эта картина вызвала разноречивые мнения. Однако известный русский критик Владимир Стасов даже расчувствовался перед этим полотном. И позже написал: «Суриков создал такую картину, которая есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории».

Хочу также упомянуть об опере «Боярыня Морозова», которая была написана российским композитором Родионом Щедриным. Мировая премьера ее состоялась в 2006 году в Москве. В основу либретто легли тексты «Жития протопопа Аввакума» и «Жития боярыни Морозовой».

И еще следует отметить исторический роман-трилогию российского писателя Владимира Личутина «Раскол». Автор этого значительного литературного произведения долго размышлял над такой сложной темой, собирал материал прежде, чем взяться за написание романа. Надо сказать, что тема эта пока еще мало изучена в русской литературе. Потому трилогия Владимира Личутина стала серьезным философским размышлением о событиях того времени. Церковный раскол задел тогда все стороны русской жизни — от бытовых мелочей до духовных идеалов. Не случайно, Аввакум возмутился тогда: не троньте букву «аз» — пусть лежит, где положено.

А как же сложилась судьба старообрядческих общин, оставшихся в России? Постепенно большинство из них утратило свою оппозиционность по отношению к официальной церкви. А часть старообрядцев поповцев в 1800 году пошла на соглашение с православной церковью. Сохранив свою обрядность, они подчинились местным епархиальным архиереям.

А те поповцы, которые не пожелали идти на примирение с официальной церковью, создали свою. И в середине XIX столетия они признали своим главой боснийского архиепископа Амвросия, который центром старообрядческой организации сделал Белокриницкий монастырь.

В 1853 году была создана и Московская старообрядческая архиепископия, ставшая вторым центром старообрядцев Белокриницкой иерархии. После этого были учреждены 12 епархий Белокриницкой иерархии с административным центром — старообрядческим поселением Рогожское кладбище в Москве.

А до этого 27 октября 1800 года в России указом императора Павла было учреждено единоверие как форма воссоединения старообрядцев с Православной церковью. Старообрядцам, пожелавшим вернуться в синодальную церковь, было дозволено служить по старым книгам и соблюдать старые обряды, среди которых наибольшее значение придавалось двоеперстию. Однако богослужение тогда совершали православные священнослужители.

До революции 1917 года насчитывалось шесть основных образований старообрядцев. А сам термин старообрядчество был официально введен в начале XX века указом императора Николая II от 17 апреля 1905 года. Назывался он «Об укреплении начал веротерпимости». В нем говорилось: «Присвоить именование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников». После этого на средства самих старообрядцев началось строительство старообрядческих храмов по всей России. Старообрядцам разрешили открывать свои учебные заведения, преподавать Закон Божий в школах и заниматься миссионерской деятельностью. При этом старообрядческое духовенство не было уравнено в правах с православным. И только в 1971 году Собор Русской Православной Церкви снял наложенные Церковным Собором 1666-1667 годов клятвы на старообрядчество.

В октябре 2000 года собор Русской православной церкви заграницей издал «Послание» к приверженцам старых обрядов. В нем он признал вину, за содеянное насилие перед старообрядцами: за ложь, клевету, пытки и убийства. Собор попросил прощения за обиды и насилие, совершенные как властями, так и священством. В нем сказано: «Простите братья и сестры наши, прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников, не возлагайте горечь на нас за невоздержные деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но неповинны в причиненных вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись в содеянном вам и испрашивают прощения».

В 2021 году председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион (Алфеев) отметил, что «священноначалие Русской Православной Церкви глубоко осознает пагубные последствия церковного раскола XVII столетия, считает это национальной трагедией, а поэтому никогда не уклоняется от возможности как-то эти последствия уврачевать».

Последствия явления церковного раскола не так однозначны и просты, как это нередко представлялось. Феноменом старообрядчества является не только религиозная составляющая. Почти всегда в основе раскола лежал политический и экономический подтекст. Вероятно, отголоски этого раскола будут слышны еще долго: по православному сердцу русской земли протянулась тогда незарастающая рана. Целостность православного сообщества была нарушена. В наше время уже нет прежней вражды, которая была в начале. Однако изолированность староверов от российского общества продолжает существовать.