Самый читаемый писатель в трудные времена

Русского писателя Леонида Андреева я по-настоящему открыл для себя, когда переехал жить в Орел. Здесь в старой части города, в Пушкарной слободе, я обнаружил его дом-музей. Дом построил отец писателя. В нем в детстве и юности Андреев жил вместе со своей семьей.

Вокруг и сегодня сохранилось немало старых деревянных строений прошлого века, украшенных резьбой с изображением солярных знаков. Поэтому дом-музей до ремонта в 2017 году особо не выделялся на их фоне. А вот несколько лет тому назад на этот живописный левый берег Орлика, расположенный почти в самом центре города, обратили свой взор застройщики. И со всех сторон сюда постепенно стали надвигаться современные многоэтажки.

А еще совсем недавно орловское книжное издательство «Орлик» выпустило в свет сборник воспоминаний родственников писателя Леонида Андреева. В них самые близкие ему люди рассказывают о том, каким запомнили его в жизни. Некоторые их записи были опубликованы впервые. До этого они хранились в фондах Орловского литературного музея.

Леонид Андреев жил в годы Русско-японской и Первой мировой войны, а также в период двух русских революций. Он никогда не был на фронте, не принимал участия в боевых действиях. А за революционными событиями в основном следил со стороны. Однако он оставил нам несколько потрясающих текстов об этом. Показал разрушающую силу войны, которая проникает во все сферы жизни. Можно с уверенностью сказать, что затрагивает каждого, независимо от того, где находится человек в это время. Тогда, обдумывая эти события, Андреев во многом изменил свое отношение к происходящему вокруг.

Недавно я узнал, что ушла из жизни руководитель дома-музея писателя в Орле Татьяна Викторовна Полушина. Я был знаком с ней. Несколько раз мы встречались в доме, где жил Андреев. У меня даже сохранились записи разговора с ней о писателе и о музее. Прослушав их, я еще раз убедился в том, какой же яркой и многогранной личностью был Андреев. Даже по прошествии многих лет он остается для нас загадочной, противоречивой и неоднозначной фигурой. Хотя, кто-то его личность и творчество, как прежде, воспринимает несколько упрощенно.

Судьба Леонида Андреева сложилась довольно-таки необычно. Родился он в центральной России, но умер — за рубежом, в Финляндии. Этому в значительной степени способствовали драматические события того времени. Такое не раз случалось с теми, кто жил во времена больших исторических перемен, как в прошлом, так и в наши дни.

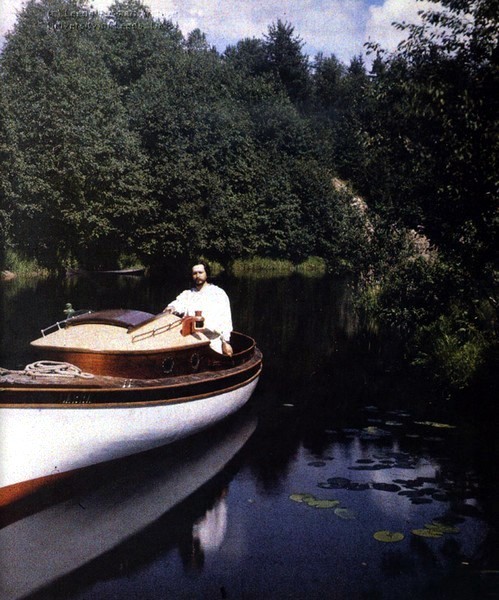

Леонид Андреев быстро приобрел известность и популярность в начале ХХ века, но мало кто предполагал, что был он все-таки одиноким и замкнутым человеком. Его тянуло подальше от общества, поближе к природе. Какие в эти моменты мысли витали в его голове, что волновало его душу, мы теперь можем судить по тем автобиографическим записям, которые он оставил и по его необычным литературным произведениям.

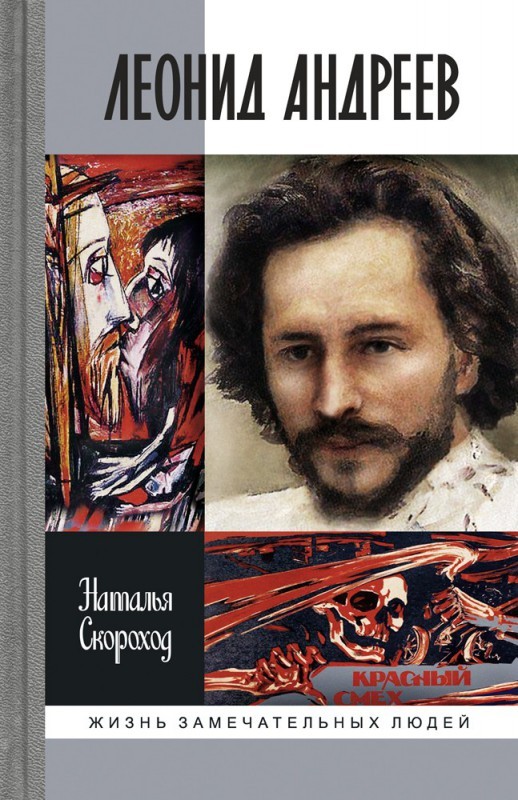

Театровед и драматург — Наталья Скороход — в 2013 году написала интересную книгу об Андрееве, которая вышла в свет в серии «Жизнь замечательных людей». В ней она задалась вопросом, кем же была для окружающих эта незаурядная творческая личность?

«Андреев — романтик, Андреев — первый экспрессионист, Андреев — символист, которого вовремя не разглядели, Андреев — реалист, который «сам себя высек», Андреев — эсер, Андреев — экзистенциалист, Андреев — носитель масок, Андреев — умалишенный, Андреев — бульварный автор, Андреев — «Достоевский Серебряного века» и тому подобное. Сама фигура, не говоря уже о творчестве Леонида Николаевича, располагает к «сильным» решениям, взаимоисключающим идеям, именно поэтому Леонид Андреев — сегодня одна из самых «диссертационных» персон в русской литературе. Есть что проблематизировать, есть с кем поспорить, есть за что постоять.

Существует и множество его биографий, …есть и хранящиеся в рукописях воспоминания родственников: братьев, сестер, невесток, племянников и детей. Личные и такие субъективные очерки друзей: Горького, Вересаева, Зайцева, Чуковского, …есть автобиографии, написанные в (разные годы). Частично опубликованы дневники. Во множестве — письма.

Но — вот парадокс. Писатель Леонид Андреев за более чем 100 лет, прошедших с появления «Баргамота и Гараськи», так и не лег на положенную ему полку в книжном шкафу русской словесности. Нет даже единого мнения о том, где — в первом или во втором ряду классиков — надо отвести место для Леонида Андреева. Может или нет стоять он на одной полке с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским и Толстым? Да или нет? Множатся публикации — множатся вопросы. Множатся концепции — нарастает и жар дискуссий. Забытый уже в 1920-е, «запрещенный» в 1930-е и 1940-е, Андреев вновь был открыт у нас поколением «шестидесятников», а ныне он — один из самых читаемых молодежью писателей прошлого. Русский театр, как будто уже навечно исключивший драматурга из своих постоянных авторов, в XXI веке вновь потянулся — и не только за его пьесами, но и за прозой. Временный ли это интерес? Или же драматург Леонид Андреев спустя 100 лет все-таки займет в российской афише подобающее ему постоянное место?

В самой жизни Андреева, — жизни, которая конечно же переплетена с писательством неразрывно, также множество вопросов. И чем больше публикуется фактов и свидетельств — тем меньше ясности и прозрачности, меньше возможности выстроить логические связи между отдельными эпизодами его биографии. Почему — мистик и фантаст — жаждал похвалы Толстого и дружил с Горьким? Почему — воспитанный народниками, сочувствующий эсерам — внезапно стал патриотом и «государственником»? Почему — фактически участвуя в первой и приняв вторую русскую революцию — с первого взгляда возненавидел Ленина и большевиков? Почему — первый красавец и беллетрист — постоянно мучился от любовных неудач? Почему, потеряв горячо любимую жену, в год траура делал предложения руки и сердца практически каждой встречной молоденькой женщине? Почему — будучи самым знаменитым писателем России — всю жизнь страдал от малейших уколов критики? А будучи умным человеком — ввязывался в глупейшие дискуссии о своем творчестве? Почему — всю жизнь невыносимо страдая от разнообразных недугов — он ни дня не провел в постели? Почему — не будучи больным — умер от инфаркта в 48 лет? Почему — безнадежный пьяница и нищий студент-дебошир — в три года сделался богатым и знаменитым? Отчего пил, и пил — запоями? Отчего — не переставая любить Бога и связывая с ним единственную Правду о жизни — все сознательные годы прожил атеистом?» — всеми этими вопросами задается не только Наталья Скороход, но и многие почитатели таланта Леонида Андреева.

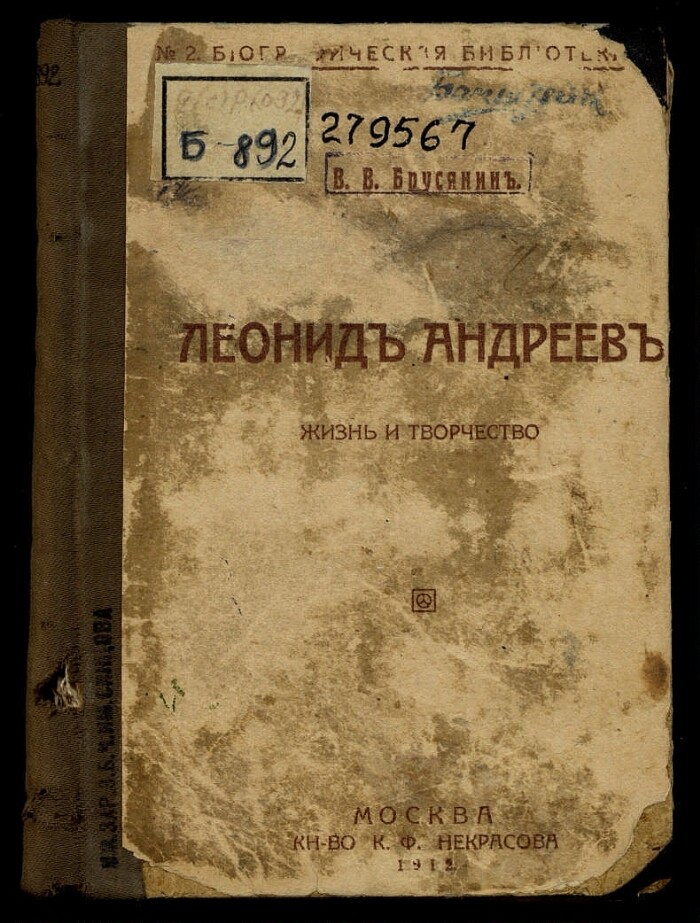

Из всего написанного об Андрееве я выбрал для своей программы книгу, которая была издана в Москве в 1912 году, еще при жизни писателя. Автор ее — русский писатель Василий Брусянин. Он был современником Леонида Андреева, хорошо был с ним знаком. К самому Брусянину с уважением относились многие писатели того времени, а Андреев предложил ему стать его секретарем.

Из-за преследований властей Брусянин вместе с семьей бежал за границу и поселился в Финляндии. Там неподалеку жил тогда Леонид Андреев. Место это стало настоящим пристанищем для многих писателей, которые из-за своих политических убеждений покинули родину. В эмиграции Брусянин жил под другим именем, изменил свою внешность, а дети его, из соображений безопасности, называли дядей Федей.

Василий Брусянин много общался с Леонидом Андреевым. И его книга, на мой взгляд, очень точно, верно и объективно раскрывает непростой образ русского писателя в момент его всеобщей известности. Автор не фокусирует свое внимание на известных драматических моментах его жизни. Наоборот, относится ко всему с пониманием. Помогает и нам многое понять и принять в его жизни и творчестве. Книга эта рассказывает о писателе, который попробовал заглянуть в загадочную душу русского человека и обнаружил там бездну.

Начинается она с описания атмосферы, в которой прошло детство и юность будущего писателя: «В рассказе Леонида Андреева «Баргамот и Гараська», с которого началась (его) серьезная литературная деятельность, есть описание окраинной Пушкарной улицы, где живут «пушкари — проломленные головы» — пишет Василий Брусянин. — Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями, портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек…

На этой Пушкарной улице и протекли детские годы Леонида Андреева. А родился (он) 9 августа 1871 года. Отец его служил на железной дороге, получая пятнадцать рублей в месяц…

— В год рождения Леонида и после частенько мы с мужем голодали — говорила об этом времени мать писателя, Анастасия Николаевна.

Вскоре после появления на свет первенца, двадцатидвухлетний Николай Андреев поступил в банк, и дела семьи несколько улучшились.

По свидетельству самого писателя, отец его «мужицкопомещичьей крови», мать — полька, урожденная Поцковская. «…Отец и мать поженились очень рано, оба были людьми здоровыми и очень крепкими, а отец, кроме того, отличался огромной физической силой.»

Детские годы протекали для Андреева в условиях лучших материальных достатков: «Леонида мы даже избаловали», — замечает его мать. Отец Андреева купил (тогда) землю и дом на Второй Пушкарной. Заработки его позволили отдать сына в гимназию. Однако, при переходе в шестой класс материальные условия семьи круто изменились: отец Андреева неожиданно умер, и жить пришлось за счет продажи имущества, а гимназисту Андрееву пришлось бегать по урокам. Мать его начала было хлопотать о том, чтобы сына ее освободили от платы за учение и выхлопотала эту льготу. Но Леонид не согласился принять подачки даже и в этом виде.

О характере и душевных настроениях Леонида в гимназические годы матушка его, Анастасия Николаевна, рассказывала:

— Почти всегда Леонид был веселый, жизнерадостный, а потом вдруг сделается серьезным и задумчивым. А настойчивым в своих желаниях он был всегда и не легко было с ним ладить… Товарищами у него были большею частью гимназисты сверстники и уличные ребята с Пушкарной. В игре в солдаты и разбойники Леонид всегда был или командиром или вожаком. В то время в Орле еще водили хороводы, которые он очень любил. Часто участвовал в (них), слыл за хорошего певца и плясуна… Из взрослых большое влияние на него имел родной дядя и только, кажется, одного его Леонид любил…

После смерти отца, материальные дела семьи Андреевых все ухудшались. Анастасия Николаевна вспоминала о сыне: «Бедность всегда угнетала его и раздражала, с семнадцати лет он стал более задумчивым, даже угрюмым, и жизнерадостность его куда-то ушла…»

О художественной наследственности в воспоминаниях писателя читаем: «Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло, либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня…

Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвившимся зародышем того же литературного дарования. В смысле обычной талантливости они, оставаясь самоучками, проявили себя так: одни любили и умели рисовать, но не шли дальше лошадей и турок в фесках; другие имели склонность к музыке, но другого инструмента, кроме трехрядной гармоники, не знали.» А вот любовь к природе и стремление поближе к деревне писатель унаследовал от отца.

«Читать я начал с шести лет и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку, лет с семи уже абонировался в библиотеке — писал о себе Леонид. — С годами страсть к чтению становилась все сильнее и сильнее, и уже лет с десяти-двенадцати я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоской по книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре «В чем моя вера?» Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра… К двадцати годам я хорошо знаком был со всею русскою и иностранною литературой… Вообще же любил и до сих пор люблю только толстые книги; и в библиотеке брал лишь такие, при которых цена была обозначена не меньше рубля.

О том, чтобы быть писателем, не думал, ибо чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи. Рисовал много. Первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках. Но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня хвалили, а учителя гимназии советовали немедленно ехать в академию. Но чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая безграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки. До сих пор вспоминаю лошадь, у которой, по какой-то нелепой случайности, оказалось всего три ноги…»

«Иногда я задаю себе вопрос: какое мое подлинное призвание, — художническое или писательское? – размышлял Андреев. — Писать, во всяком случае, я начал в юношеские годы; в раннем же детстве я не помню себя иначе, как с карандашом рисовальщика в руке. Если живописец во мне совершенно погиб, даже не проявившись, этим я обязан только тому, что родился в провинциальном русском городе, где не было ни одного учителя рисования, где решительно никто не мог мне просто посоветовать, как держать карандаш. Единственным человеком, глядя на которого я все-таки мог знать, что люди рисуют, был мой дядя, впрочем, умевший рисовать только лошадок… Во мне живописец, конечно, уже умер. Способность не утрачена вовсе, но осталась не развитой. Я еще могу срисовать, как срисовывал в последнее время некоторые картины Гойи, и в общем настолько не худо, что художник Серов похвалил мою работу…»

«Эту черту я отмечаю потому, что она может кое-что объяснить и в моей беллетристической манере, — замечает писатель. — Может быть, потому у меня всегда прежде слагается внешний физический облик описываемого лица и потом окончательно определяется духовный образ.»

Про гимназические годы Андреева в книге Василия Брусянина читаем: «Он (был) похож на всех нас, на всю русскую интеллигенцию, вступавшую в жизнь в восьмидесятых годах. Мы жили и воспитывались в среде нытиков восьмидесятников, как принято говорить теперь о людях «чеховских настроений». Беспомощность взрослых того времени, в тисках махровым цветком распустившейся реакции после события 1 марта 1881 года, отразилась на настроениях подрастающего поколения, отразилась и на порядках, и на духе всего преподавания. Андреев пережил этот гимназический режим, несомненно, он отразился и на его духовном развитии.»

Вот как он сам запечатлел некоторые эпизоды того времени в автобиографическом рассказе «Лето».

«Гимназические правила не допускали для нас употребления табака и вина, которыми можно заглушить угрызение совести, и я должен был прибегнуть к другим средствам. Рано утром, а иногда и на ночь я уходил с ребятами ловить рыбу, сидел на плотине и следил за небом, в котором с божественным покоем и красотой сменялись нежные краски. А зеркальная река отражала их и становилась то нежно голубой, то розовой, а поперек ее проходили блестящие полосы расплавленного золота и серебра. Прибрежная ракита купала в воде свои узенькие листочки; сбоку меня, в затворе, тихо журчала и плескалась вода; взошедшее солнце мягко нагревало мою непокрытую голову, и когда я закрывал глаза, оно погружалось не в густой мрак, как ночью, а в красноватый теплый свет. Забыв о поплавках, я следил за маленькими паучками, легко скользившими по гладкой воде, и воображал себя таким паучком, а узенькую реку — необъятным морем. И совершал по морю далекие путешествия, заходил в шумные приморские города и вступал в схватки с хищными малайцами, нападавшими на мой корабль.»

Этот отрывок из воспоминаний интересен, как эпизод перевоплощения души будущего писателя. Скучная по казарменному гимназия, суровые педагоги, гнетущие молодую душу, скучные учебники, «нежные худенькие» товарищи — это один мир впечатлений, а другой — поле, по которому бродил Андреев в больших сапогах, река, где он с уличными мальчиками ловил рыбу, маленькие паучки, легко скользящие по глади речной и, наконец, река превращающаяся в море с шумными городами и с хищными малайцами…

Вот как сам Андреев-гимназист, живший тогда в Пушкарной слободе, описывает свое времяпрепровождение: «Шесть раз на день я купался, отчего у меня на всем лице лупилась кожа, с носа она сходила каждую неделю. И всякий раз, уходя, я звал с собой брата. Но он кротко качал своей умненькой головкой и со вздохом говорил:

— Я не могу, голубчик. Мне еще нужно перевести два параграфа и написать диктант.

«Вечером я звал его играть в бабки или пускать змея, и худенький, слабенький мой брат колебался, но дядя гладил его по головке и говорил:

— Не слушай его, шалопая, у него только игры на уме да еда. Смотри, какой вытянулся, бездельник. А ты — умный мальчик и будешь читать книжку.

Он садился за книжку, печально глядя мне вслед, а я пускал змея, бегал по всей улице за бабками, перелезал через забор, огорчая мирных обывателей. Часто я дрался с ребятами и расшибал им носы, но также часто и они расшибали мне нос. И я ревел, и они ревели, а потом мы мирились, и, когда уже темнело, садились где-нибудь в уголке и рассказывали друг другу страшные сказки. Летучие мыши бесшумно разрезали сонный воздух, звезды в вышине тихо мерцали, высокая ракита вздрагивала и о чем-то шумела своей верхушкой, а мы поджимали под себя ноги, близко склонялись друг к другу, и лица у всех нас были бледные, а глаза большие и черные» …

В январской книге «Журнала для Всех» за 1903 год Андреев так рассказал об учебе в Орловской гимназии:

«Учился скверно, в седьмом классе целый год носил звание последнего ученика и за поведение имел не выше четырех, а иногда и три. Самое приятное, проведенное в гимназии время, о котором до сих пор вспоминаю с удовольствием, — это перерывы между уроками, так называемые перемены, а также те редкие случаи, когда меня «выгоняли» из класса. В пустых и длинных коридорах звонкая тишина, играющая одиноким звуком шагов; по бокам запертые двери, а за ними полные народу классы; луч солнца, прорвавшийся в какую-то щель и играющий приподнятой на перемене еще не осевшей пылью, — все так таинственно, интересно и полно особым сокровенным смыслом».

Матушка Леонида Андреева так вспоминала о начале его студенческой жизни:

— Кончил Леонид гимназию, и задумалась я о дальнейшем… В университет хотела отдать во что бы то ни стало, а денег не было, да, кроме того, подрастали и учились еще три брата Леонида да две сестры. Заложила и дом, и землю и отправила его в Петербург…

Склоняли мы его поехать в Москву, поближе от Орла, но он захотел в Петербург…

Влекло его в шумную столицу, а еще орловцы, студенты и курсистки, подогревали решимость. Поступил он на юридический, поголодал и решил перекочевать в Москву… Попроще была Москва то да и поближе… А потом уже и я поднялась с насиженного места, продала домик и перебралась в Москву. Денег со мной было всего полторы тысячи, с этим и начали новую жизнь в Москве…»

О настроениях того времени Василий Брусянин в книге об Андрееве пишет: «Марксизм еще не захватывал широких кружков молодежи, а ютился в интимных группах. Сочинения Маркса и Энгельса изучались в этих кружках. К одному из (них) примкнул и Андреев, но его отношения к марксистам носили характер случайных встреч. Это не помешало ему самостоятельно изучить политическую экономию и знал он науку о народном хозяйстве основательно. Впоследствии Андреев окончательно отпал от марксистских кружков, продолжая изучать Маркса самостоятельно.»

Студенческий товарищ Андреева, …предложил (ему) перевести вместе книгу Ницше «Так говорил Заратустра». Немецким языком Андреев владел не важно, так что переводил, главным образом, (его товарищ).

(Теперь) по сочинениям Андреева, не трудно установить его отношение к Ницше. У (него) есть даже фельетон под названием «Если жизнь не удастся тебе, то удастся смерть» …

«В это время я делал одну или две неудачных попытки писать, — вспоминал Леонид Андреев — но с большим удовольствием и успехом отдавался живописи, которую люблю с детства, рисовал на заказ портреты, по 3 и 5 рублей штука. Усовершенствовавшись, стал получать за портреты по 10 и даже по 12 рублей.»

Тогда же написал рассказ «О голодном студенте». «Я плакал, когда писал его, — говорил он — а в редакции («Недели»), когда мне возвращали рукопись, смеялись».

Была еще попытка напечататься. Он написал рассказ «Обнаженная душа», который хранился тогда у одного из (его) друзей.

«…Это был декадентский рассказ – говорил он. — И любопытно, написанный, когда еще декадентство почти вовсе не заявило себя ничем. В нем был изображен глубокий старик, достигший трагической способности читать в человеческих сердцах так, что для него не было ничего сокровенного ни в ком…

Разумеется, чем более эта обнаженная душа соприкасалась с людьми, тем трагичнее были ее впечатления. И помнится, этому человеку не оставалось, в конце концов ничего иного, как кончить самоубийством. Между прочем, этот старик видел человека, бросившегося под поезд. Ему отрезало голову. И, вот, он видел, что думает мозг в отрезанной голове.

Отдал этот рассказ в «Северный Вестник», и помню письмо критика Акима Волынского, которым он отказал мне в помещении рукописи, ссылаясь на то, что это «слишком фантастично, слишком необычайно».

По этому поводу Василий Брусянин в своей книге пишет: разве же не таков сам Андреев и разве же не обнажена его душа? …Герою его рассказа «ничего иного не оставалось, как кончить самоубийством». Но, ведь, и сам Андреев в годы студенчества трижды покушался на самоубийство.

Он как-то даже вспоминал об этом: «…Однажды, в ясную майскую ночь я был в компании молодежи. Было весело, шумно и интересно. Возвращались мы по полотну железной дороги. Кто-то в толпе еще спорил, не имея сил покончить с темой, затронутой еще на пикнике. Кто-то пел, другие мальчишествовали, толкались, играли в чехарду. А я отстал от остальных, шел сзади и был мрачен в своем одиночестве. Спрашивал я себя: с какой целью те спорят, с какой целью эти поют? Почему, зачем они это делают? Почему и зачем мы идем по полотну дороги? Для чего строилась эта дорога? Для чего они, мои товарищи, веселятся и живут? И вдруг, на виду у поезда, во мне обострилась мысль о самоубийстве, и я лег между рельс(ов), задавшись вопросом: если останусь жив, значит, есть смысл в моей жизни, если же поезд раздавит меня, стало быть, в этом воля Провидения… Мне зашибло грудь и голову, расцарапало лицо, сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим… Тогда мне было 16 лет.»

Несколько лет тому назад, побывав в музее Леонида Андреева, я поговорил с его руководителем Татьяной Полушиной, напомнив ей историю, о которой вспоминал позже и сам писатель. (Послушать запись можно в конце страницы).

В одной из своих заметок Андреев говорил, что еще в гимназии к его сочинениям очень благосклонно относился директор и преподаватель русского языка Иван Белоруссов, а о писательстве же он задумался впервые лет семнадцати. Любопытно, что в его дневнике, относящемся к этой поре, имеется пророческая запись. Он писал, что в будущем непременно завоюет себе почетное звание «знаменитого» писателя. И своими сочинениями разрушит и мораль, и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и вообще закончит свою жизнь всеразрушением.

Начал же он свою литературную карьеру так же, как и большинство беллетристов того времени. Верил в свои рукописи и носил их по редакциям. Побывал в «Северном Вестнике», в «Неделе», в «Ниве» и других изданиях. Первые неудачи разочаровали (его), и к окончанию курса в университете, то есть к 27 годам, он уже не думал писать и стал готовиться к адвокатской карьере.

Позже с улыбкой вспоминал он один из случаев в своей адвокатской практике.

— Собственного фрака у меня не было и выступать на суде приходилось во фраках товарищей. Иной раз попадет фрак с толстяка и чувствуешь себя в нем, как в мешке, боясь увидеть себя в зеркале. Выходило комично! Но вот однажды фрак приятеля сыграл и плохую шутку: к скорби моего клиента дело было проиграно. Фрак оказался настолько узким, что мне трудно было жестикулировать, а моя речь в те времена без соответствующих патетических жестов ничего не значила. Чтобы разжалобить судей и спасти клиента, я должен был скрещивать руки на груди и молитвенно складывать их, а предательский узкий фрак не позволял этого. Весь в поту от напряжения уронил я платок, и, с трудом опустившись, чтоб поднять его, рассмешил судей и присяжных. И вся моя патетическая речь утратила надлежащую силу воздействия… Дело проиграл!

Но однажды в судьбу Андреева вмешалась «случайность,» как он сам говорил. Один московский адвокат, знавший о писательских попытках Леонида, предложил ему работу судебного репортера в «Московском Вестнике». До этого будущий беллетрист сотрудничал в «старинном» «Русском Слове». Он вел там отдел справок, печатая в газете такие сообщения: «Галерея Третьяковых открыта тогда-то и тогда-то.» Зарабатывал этими «справками» по 30 копеек в день.

Он перекочевал в только что возникшую газету «Курьер». Секретарь редакции господин Новик так вспоминал о литературной деятельности Андреева на первых порах: «Судебные отчеты Андреева не были обычными репортерскими сообщениями о разбиравшихся в суде делах. Он подходил к вопросу не так, как это обыкновенно делают судебные хроникеры. Обвинительный акт его совершенно не интересовал. Собранные улики его вовсе не трогали. Все его внимание сосредоточивалось на характеристике подсудимого и среды, в которой он вращался. С каждым разом эта сторона его отчетов все больше выдвигалась на первый план. И я попросил его принести мне кое-что не из области криминальной.

— Не может быть, чтобы вы не написали какого-либо рассказа, — сказал я ему. — Наверное, вы согрешили каким-нибудь беллетристическим произведением?

Через насколько дней Леонид Николаевич приносит мне ученическую тетрадку в 20 страниц с рассказом. Я не помню даже названия его, смутно помню и содержание. Помню только, что действие происходило между небом и землей, и герой рассказа был чем-то средним между Манфредом и Демоном.

Рассказ этот я прочел и через насколько дней, возвращая его Леониду Николаевичу, предложил ему спуститься на землю, а не витать в безвоздушном пространстве.

— Вы бываете в суде, перед вами проходит масса народа, попробуйте написать судебные очерки. Недели через две он принес тетрадку, озаглавленную «Судебные очерки».

Вот что говорил об этом сам Андреев:

— Cуд, постоянное общение с людьми, наблюдение над ними в необычной обстановке, наконец, тайны чужой жизни, вскрывавшиеся во время судебных процессов — все это (раскрывало) предо мною тайны живых людей. Судебные драмы и комедии показали мне, как живут те люди, которых мы знаем.

О публикации своего первого рассказа он говорил:

— …Подходила Пасха. Новик предложил мне написать пасхальный рассказ. Я написал его, и он был напечатан за моей полной подписью. Это был «Баргамот и Гараська». — Хотите знать, был ли я в этот день счастлив? Да, конечно! До сих пор я никогда не печатался так пышно. Прежде были какие-то задворки, — теперь я занимал весь нижний этаж газеты. Сам рассказ при мне и набирался, и корректировался, и ставился в номер. Но, конечно, было дорого получить его утром у себя дома, из рук почтальона.

Как я отнесся к нему? Легкомысленно! Мне было просто любопытно, что этот рассказ прочтут знакомые мне семьи. В этот же вечер случилось быть в одной из таких семей. На столе я нашел газету с рассказом. Она была измята, видимо, прочитана. Признаюсь, меня удивляло, что никто не заговорил об этом рассказе. Мне казалось, что все должны говорить о нем.

С этого и пошло. Рассказы стали время от времени появляться в «Курьере». Тогда же мне предложили писать небольшие фельетоны на злобу дня, под общим заголовком «Впечатления». Писал я и большие фельетоны, подписывая их псевдонимом «Джемс Линч».

О первых шагах творческого пути Андреева рассказала мне руководитель музея писателя в Орле Татьяна Полушина. (Послушать запись можно в конце страницы).

Василий Брусянин, рассуждая в своей книге о творческом пути Леонида Андреева, пишет: «Когда подумаешь, сколько томительных лет пережил Антон Павлович Чехов, пока, наконец, признала его критика, удивляешься чеховскому долготерпению. Леонид Николаевич Андреев представляется в этом отношении счастливейшим писателем. Через пять лет литературной деятельности он излучал уже известность в России. А к моменту его десятилетнего юбилея его узнала уже Европа и даже Америка. Горький завоевывал славу с большим трудом, не говоря уже о Куприне, или о Бунине.

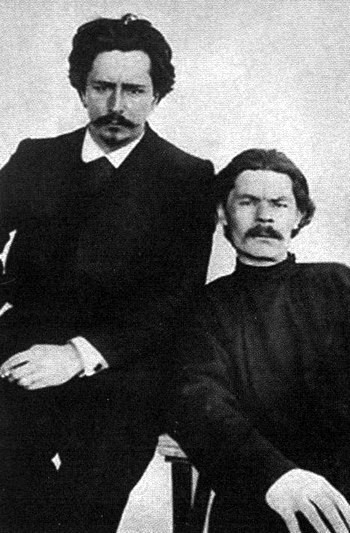

Леонид Андреев вспоминал: «Однажды, когда я пришел в редакцию, мне сказали, что Горький прислал на имя одного из своих старых знакомых письмо, спрашивая, кто такой пишет под псевдонимом «Леонид Андреев».

На это письмо я ответил ему лично. Так началась переписка между нами, а несколько позднее произошло и личное знакомство. Алексей Максимыч проезжал через Москву экстренно и назначил мне встречу на вокзале. Он был тогда в зените своей славы. Я помню, с каким волнением торопился на вокзал, боясь, что опоздаю, и ту первую минуту, когда увидел знакомое по портретам его лицо, барашковую шапку и узкое пальто на высокой фигуре.

Ему я обязан бесконечно в смысле прояснения моего писательского мировоззрения. Никогда до бесед с ним я не смотрел так серьезно на свой труд и свой дар. Он первый заговорил о такой для меня сомнительной вещи, как мой талант, о моей ответственности перед этим талантом. Он первый научил меня уважать высоту писательства.»

Василий Брусянин замечал: «Личная жизнь Андреева только кажется замкнутой и как бы бескрасочной. Он в уединении, вдали от литературных кружков, вдали от общественной жизни. Он «выдумывает и вымучивает» свои сюжеты, говорят о нем критики и читатели, не расположенные к нему или не нашедшие в своей душе откликов на переживания писателя. «Он нас пугает, а мы не боимся» говорят те, у кого есть свои объекты страха или ужаса.

Этой фразой, будто бы сказанной Львом Николаевичем Толстым, злоупотребляют теперь не только критики, но и читатели. Кстати, …за полгода до смерти Толстого Андреев побывал в Ясной Поляне. Между прочим, Леонид Николаевич спросил Толстого: правда ли, что он сказал фразу: «Андреев меня пугает, а мне не страшно». Толстой ответил, что не помнит, сказал ли то, что ему приписывают (журналисты).»

«Он не уважает нашей религии. Он разрушает нашу мораль! Принижает революцию, шаржирует типы голодных людей и ввергает во «тьму» интеллигенцию» … Можно без конца продолжать серию упреков в адрес писателя и следовало бы учесть все эти упреки, если бы в них можно было найти правду об Андрееве» – пишет в своей книге Василий Брусянин.

О противоречивости писателя в оценках и подходах к явлениям и событиям жизни я поговорил с бывшей руководительницей музея Леонида Андреева в Орле Татьяной Полушиной. ( (Послушать запись можно в конце страницы).

Первый сборник рассказов, который Андрееву помог издать Горький, принес ему неожиданный успех и известность среди читающей публики. Тогда, перед свадьбой он подарил его своей невесте Александре Велигорской, сделав такую дарственную надпись:

«Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой праздник, и были ночи, темные, жуткие, и по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и смерти, и не зная, чего больше хотел – жизни или смерти.

Безгранично велик был мир, и я был один – больное тоскующее сердце, мятущийся ум и злая, бессильная воля. (…) И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом себе не имея друга. Печальна была моя жизнь, и страшно мне было жить. Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было мое одиночество перед ярким солнцем… Уже близка была моя смерть. И я знаю, знаю всем дрожащим от воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в могиле, если бы не пришла Твоя Любовь, которую я так долго ждал, о которой так много, много мечтал и так горько плакал в своем безысходном одиночестве».

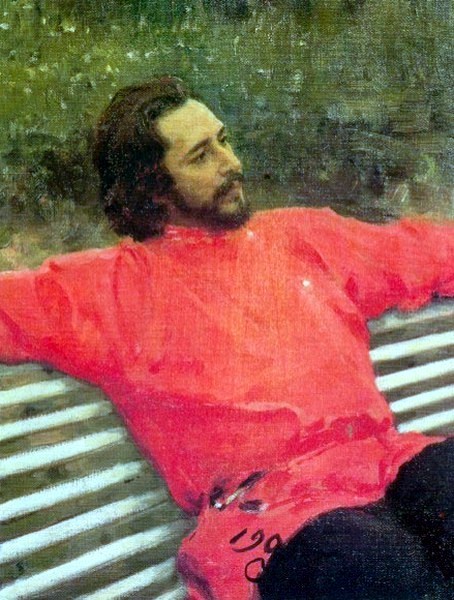

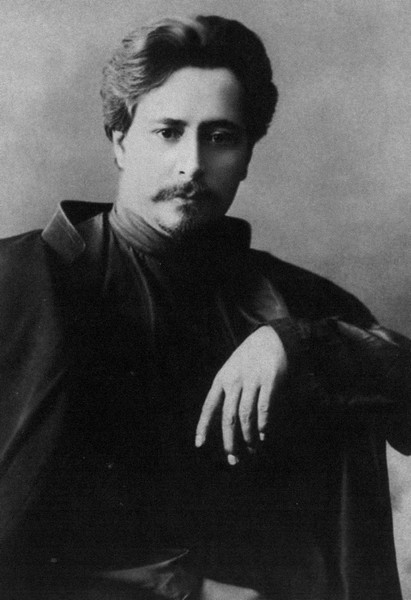

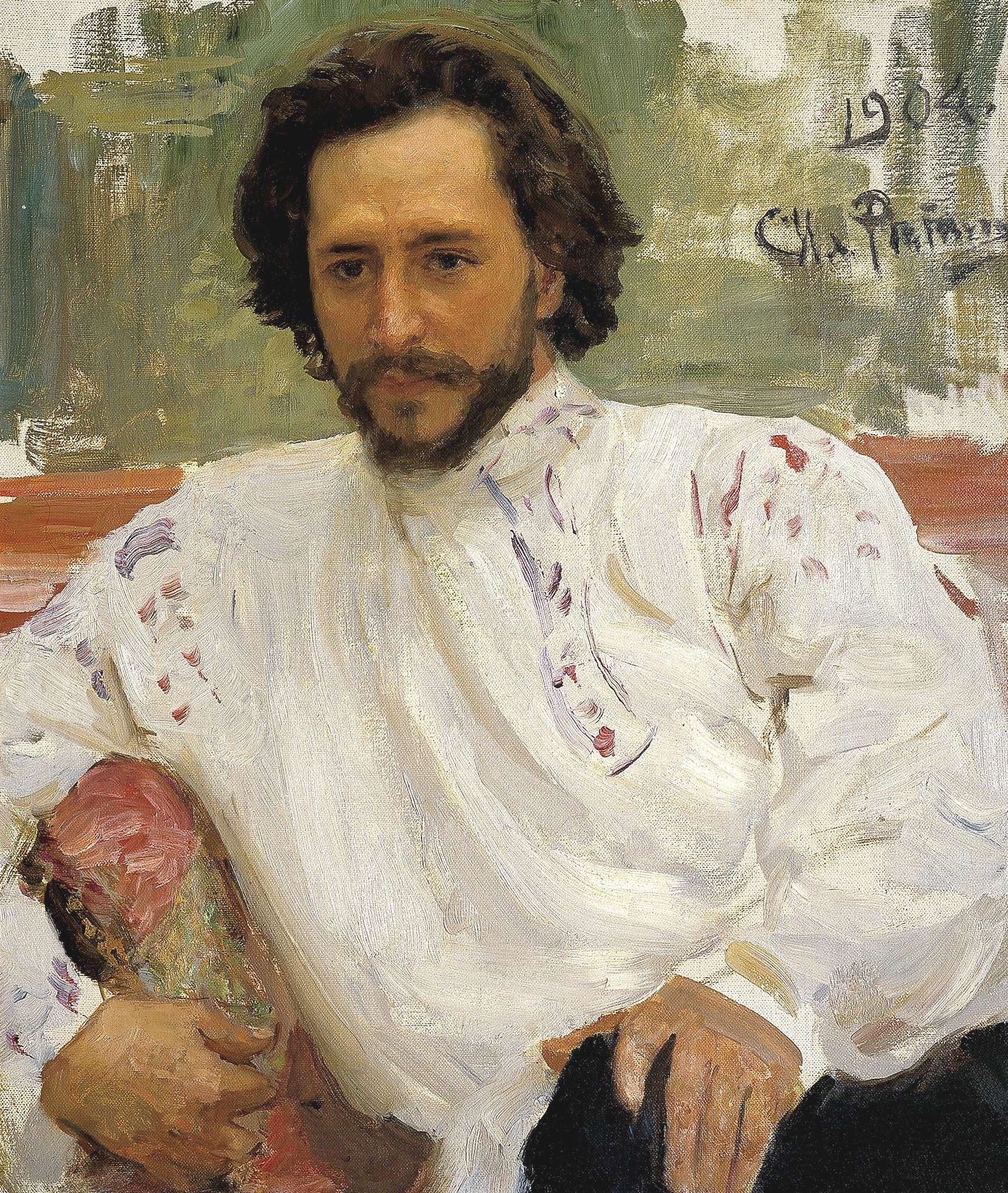

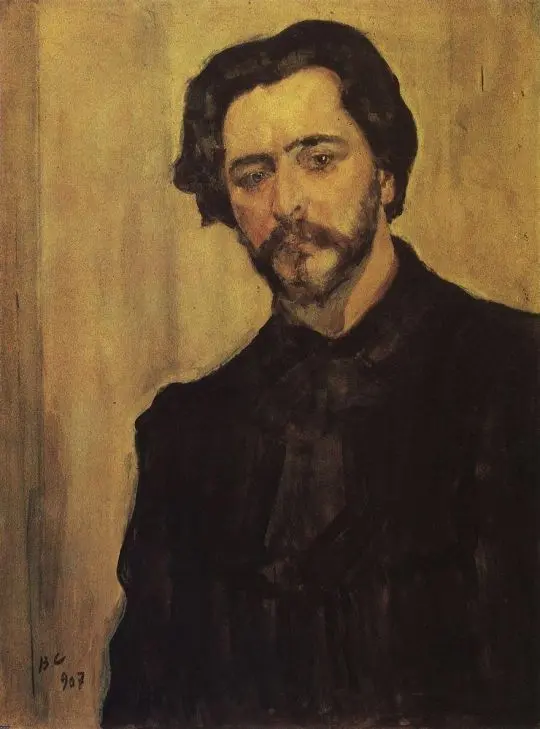

В книге об Андрееве его друг и писатель Василий Брусянин замечает: «О том, чего стоили самому писателю переживания, которые отражены в его произведениях можно отчасти судить по двум портретам, написанным в разное время Репиным и Серовым. «На первом портрете, относящемся к более раннему периоду жизни, Леонид Андреев изображен жизнерадостным, здоровым и сильным молодым человеком, на втором, серовском, с полотна на вас смотрит изможденное, страдальческое лицо с лихорадочно блестящими в глубоких темных орбитах глазами человека, созерцающего бездну».

Кто знает из критиков и читателей, что переживает писатель, когда в бессонную ночь …одиноко стоит над бездной человеческого бытия? Эту тайну можно только угадать, она скрыта даже от близких писателя.

Мы ничего не знаем об этих таинственных бессонных ночах, когда Андреев пишет. По утру на другой день он с шутливой улыбкой выходит к домашним в столовую и непременно рассмешит присутствующих какой-нибудь шуткой. Иногда пожалуется на головную боль, но это уже тайна не только для его критиков и читателей, этой тайны не могут разгадать даже и врачи, к которым Андреев обращается за советом.

Андреев всегда страстный и неудержимый в своих увлечениях работой. Увлекается он и работой кистью, увлекается и ездой на велосипеде, и прогулкой по морю на моторной лодке.

— Море я люблю стихийной любовью, — говорил Андреев, и надо видеть его на моторной лодке, чтобы разгадать эту любовь.

Иногда он уплывает в море один, но едва ли кто-нибудь угадает, какие переживания сопутствуют ему в этих одиноких прогулках.

Андреев говорит, что увлечение его живописью должно быть выделено и особенно отмечено в его биографии, потому что склонностью его к живописи можно кое-что выяснить и в особенностях его творчества. «Это увлечение красками нередко отвлекает писателя и от его литературных работ, но процесс литературного творчества, по-видимому, не приостанавливается даже и тогда, когда Андреев с палитрой в руках. Любя природу, Андреев никогда не пишет пейзажа; человек, как натура, интересует его только, как объект анатомии. За последние годы Андреев написал два три портрета матери, жены и писателя Белоусова, но зато им написано немало» своеобразных этюдов.

«Красками им написан Иуда, тот самый, которому посвящен один из лучших рассказов писателя. Иуда в красках как бы упрощен с внешней стороны воспроизведения, но углублен в смысле внутреннего содержания. Это не тот Иуда, в котором критик Антон Крайний узнал «современного жида из Вильны».

В коллекции художественных работ Андреева имеются еще этюды на тему искушения Христа в пустыне. С особенной же любовью он пишет копии с работ испанского художника Франсиско Гойи.

В своих биографических заметках Андреев заявлял, что натуры он не признавал даже в юношеские годы увлечения живописью. Он говорил, что «искусство походит на жизнь так же, как виноград на виноградное вино. Жизнь общества, жизнь отдельного человека дают художнику только соки в скрытом состоянии, и уж его дело выжать их из предмета наблюдения. «Природа или натура в живописи, как и в литературе, дают мне только материал, и я его уже перерабатываю в своей лаборатории, и это новое и похоже и не похоже на жизнь. А кто знает, когда искусство совершенней — тогда ли, когда оно приближено к действительности или тогда, когда удалено от нее фантазией художника?

… Кажется мне, что я все написал, что надо, а читатель не понимает – говорил Андреев. — И я понимаю моего читателя, который меня не понимает. У меня, ведь, особенный читатель: не любит он меня, а читает.»

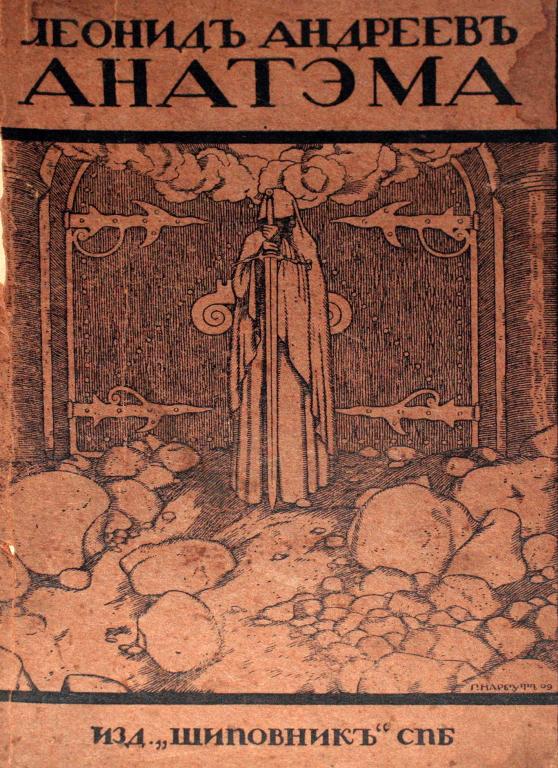

Василий Брусянин в своей книге констатирует: «Леонид Андреев ополчил против себя почти всех критиков, вызвал необычайное разнообразие мнений, от положительного признания его литературной деятельности, до неприличной и, конечно, неубедительной брани со стороны «правых», до епископов и иеромонахов включительно, которые вели систематическую борьбу против его пьесы «Анатэма».

Но и критики «левых» изданий его не щадили и не щадят; не щадят и те «промежуточные» или беспартийные критики эстеты, которые сгруппировались около модернистских изданий. От Андреева отмахнулись символисты и декаденты, хотя и по сей час некоторые невежественные критики именуют его декадентом, да и в широкой публике нередко слышишь это же определение. Не считают Андреева своим и реалисты, и бытовики. Каким-то одиноким, не укладывающимся в рамки определенных литературных направлений и школ, живет и работает Андреев. И вместе с тем, нет такого издания — разве за исключением крайне правых, — которое не пожелало бы иметь Андреева в группе своих сотрудников.

С момента появления рассказа «Бездна» Андреев попал в водоворот критических выступлений, но остался самим собою до наших дней. Эта устойчивость и верность себе, несомненно, признак сильной воли писателя и

симптом целесообразного развития художника, не похожего на многих его современников. Был момент, когда Андреев вызвал целую вакханалию литературного спора, осложнил раскол в семье критиков, еще недавно одинаково мыслящих.

А разве Андреев не сын своего времени, а разве в нем не развита способность угадывания того, что совершается в дебрях русской жизни и в безднах души? За что же упрекают Андреева в реакционности, в мещанстве, в богохулении, в том, что он будто бы указал только на карикатурные фигуры революции, тогда как Андреев ни на минуту не забывал, что рядом с этими карикатурами шли на смерть славные и сильные? Не виноват он и в том, что угадал в разрухе русской жизни то, что, может быть, еще скрыто для других. Нельзя упрекать его и в том, что он у себя на родине воспроизвел некоторые стороны русской жизни в преувеличенных обобщениях, как это делал Гойя в милой ему Испании.

Преувеличение еще не порок, если оно имеет за собою цель показать в увеличенном виде то, мимо чего проходят без возмущения умственно и морально близорукие. И Гоголь, и Щедрин преувеличивали в своих созданиях карикатуру на человека, ибо и в их время были близорукие, и мы не осуждаем их за это, а благословляем. Гоголь смеялся сквозь незримые миру слезы, Щедрин преломлял свое сатирическое негодование сквозь призму наших идеалов.

Трагическая сатира Андреева, — если вы захотите признать это определение, — орошена и пропитана слезами и кровью современного нам человека. Андреев не разрешает ужасов жизни, но он их и не приемлет: и в этом его личная трагедия, и в этом его неудавшейся роман с русским обществом. Андреев не берется заровнять черной бездны жизни, но он много лет не сходит с нависшего над нею уступа и своей трагической, одинокой фигурой олицетворяет собою жизнь забитого, приниженного, опустошенного русского человека на краю бездны общественных отношений. Андреев не из тех поэтов, которые поют лицемерные молитвословия смерти и лижут рабскими языками кости безносого скелета, — так прекрасно выразился об Андрееве критик Сперанский.

И еще добавлял: «Одна идеалистическая мечта обвевает у Леонида Андреева безрадостный мир братоубийственной злобы, один теплый Гольфстрим обволакивает бесконечный материк житейской пошлости и рутины. Этот идеал не вытекает у него из действительности, а неудержимо перерастает ее. Этот идеал — та властная сила разумного сознания, которая ропщет и протестует, которая бросает яркие снопы света через гнилостный туман повседневности и требует от будущего того, чего нет в настоящем». Это свойство дарования Андреева — озарение пути в будущее.

А Мережковский спрашивал: «В чем же сила Андреева? — и тут же отвечал:

— Ведь, все-таки по действию на умы читателей, среди современных русских писателей нет ему равного. Все они — свечи под спудом, он один — свеча на столе. Они никого не заразили: он заражает всех. Хорошо или дурно, но это так, и нельзя с этим не считаться критике, если критика есть понимание не только того, что пишется о жизни, но и того, что делается в жизни».