Эти четыре окна по-прежнему выходят на тихую улицу

Николай Иванович Андреев — отец писателя — купил землю почти рядом с речкой Орлик, которая совсем недалеко отсюда впадает в Оку. Он снес корявый солдатский домишко, стоявший на участке, и соорудил здесь «Андреевские хоромы», как их все тут тогда называли. На каменном фундаменте он разместил десять комнат с широким коридором. Дом был одноэтажный, покрашен в зеленый цвет и отделан деревянной резьбой. Четырьмя окнами он смотрел на 2-ю Пушкарную улицу. На нее он смотрит и в наши дни.

Можно сказать, что Николай Иванович старался не зря. Его строение стоит уже более века и, похоже, простоит еще долго. К 120-летию со дня рождения Леонида Андреева — 21 августа 1991 года — в этом доме открылся мемориальный музей писателя. Можно сказать, что первенец семьи Андреевых обеспечил долголетие этому дому.

Жилище это тогда подоспело как раз ко времени: Леониду шел уже четвертый год, пеленки давно уж сменили на светлую рубашку, а потом – на матросский костюмчик. Руки его матери — мечтательной и бестолковой Анастасии — уже не могли удерживать крупного, верткого и упрямого красавца Ленушу. В этом доме на Пушкарной родились и затем выросли младшие его братья и сестры: Павел, Римма, Всеволод, Зинаида, Андрей.

Впоследствии писатель, построивший себе уже свой дом на Черной речке под Петербургом, так рассуждал: «Мне интересно бывает думать о том, каким дети представляют себе наш дом, сад и все окружающее. Я помню свои детские впечатления от орловского дома и сада, хотя, и дом и сад были очень небольшие: шесть комнат из десяти свободно уместятся в одном моем кабинете. Помню, что в течение многих лет я все еще не мог исследовать… все таинственные углы, чердаки, подвалы и сараи, привыкнуть ко всем заворотам, каждый раз открывающим новый пейзаж, пересмотреть все вещи, составляющие наше. … Мой дом и сад в десяток раз объективно превосходит орловский, и отсюда можно догадаться, какое впечатление огромности он должен производить на детишек с их ростом».

Орловский дом не раз появлялся на страницах андреевских рассказов, романов и пьес. В них есть описание уютных, чистых, провинциально обставленных комнат: венские стулья, комод, стол, еще один — обеденный, оклад с иконами; «у окон много зимних цветов, среди коих фуксия и уже зацветшая герань», это пространство не было замкнуто. «Одно окно выходит в стеклянный коридор, идущий вдоль всего дома и кончающийся парадным крыльцом; другие четыре окна выходят на улицу — немощеную, тихую улицу, с большими садами и маленькими мещанскими домишками». Из дома еще мальчишкой Леонид выходил прямо на просторы сада, где «…в осенние темные ночи ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия», — это строки из романа «Сашка Жигулев».

Город Орел, в котором родился Леонид Андреев, он не раз тоже вспоминал: «Я жил в городе, в котором есть природа, и отсюда понятно, что город этот не был Москвой. В том городе были широкие, безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поле, площади и густые, как леса, сады. Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно-недвижим, как отдыхающий турок; зимой его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертвенно-прекрасного. Он высокими белыми горами лежал на крышах, подходил к самым окнам низеньких домов и немой тишиной наполнял весь город. Точно с перелетными птицами улетали все звуки на юг, и когда двое людей встречались и разговаривали на улице, голоса их звучали так одиноко и странно». Эти воспоминания появились в очерке Леонида Андреева «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».

Пушкарная слобода в Орле — это место, где рос и взрослел будущий русский писатель. Она, как не странно, сохранила свой облик и по сей день. Хотя еле заметные приметы нового времени все же проявляются в виде надвигающихся многоэтажных новостроек. Но в целом случайно забредший в эти места путешественник даже в первой четверти XXI века обнаружит приблизительно ту же картину, что и пятилетний Леонид Андреев, живший там в последней трети XIX столетия: «…старые одноэтажные дома с воротами, крылечками, резными наличниками, ставнями, которые закрываются на ночь и открываются утром. Дома, которые соразмерны тебе, не загораживают небо…»

После смерти отца семья Андреевых оказалась в очень трудном положении, остро не хватало средств для существования. Потому часть дома сначала сдавали квартирантам, а затем вовсе продали его и переехали жить в Москву. В доме этом затем несколько раз сменились хозяева. Последними его в 1912 году купила семья Свиридовых. Они в нем жили до 1989 года… А когда было решено создать в этом доме музей, в нем уже проживало несколько семей. И выкупить тогда властям города все помещения не удалось.

Потому музею принадлежит не весь дом Андреевых, а только его часть. Власти города с тех пор уже много лет пытаются выкупить ту часть дома, на которой до сих пор живут ее нынешние владельцы. Они когда-то были не против переехать отсюда, но хотели иметь такой же частный дом, а им предлагали всего лишь квартиру.

Понятно, что это затянувшаяся история длительное время, создает неудобства и для музея, и для частных владельцев. Постройка эта старая, деревянная, возведена в XIX веке и требует современного ухода.

Когда в 2017 году здесь затеяли капитальный ремонт, то от него устали все. Тогда в половине дома укрепили основание, полностью поменяли коммуникации, пол, окна, двери и перекрыли крышу. Конечно же, намного проще было это делать, если бы все помещения полностью принадлежали музею.

Знатоки творчества Андреева говорят, что в этом доме каждый сантиметр по-своему уникален и имеет особую историческую ценность. Как и сам музей тоже. Это единственный, не только в России, но и в мире музей Леонида Андреева. Когда он был закрыт на ремонт, сюда все время отовсюду приезжали поклонники творчества писателя, чтобы увидеть это место и посмотреть на этот дом. Некоторые тогда подолгу стояли перед закрытыми дверями.

В то время руководителем музея была Татьяна Полушина. Она всегда очень трепетно относилась ко всем почитателям творчества писателя. Понимала, что многие из них проделали долгий путь сюда.

Несколько лет тому назад я тоже побывал в этом, уже обновленном, музее. И поговорил с Татьяной Полушиной. Мы тогда сидели с ней за столом, за которым, может быть, когда-то собиралась большая семья Андреевых.

Леонид Андреев – весьма непростой писатель. Он не всем понятен, как, скажем, Лев Толстой или Иван Тургенев. Интерес к творчеству Андреева можно считать по-настоящему уникальным. Особенно удивляет, что в этот музей очень часто приходят совсем молодые люди. Некоторые из них даже не просят что-то рассказать или показать, хотят немного побыть здесь, почитать книгу писателя в этой атмосфере.

Раньше в Орле было много иностранных туристов. Они обязательно включали дом Андреевых в список своих маршрутов по городу. А уходя из музея, замечали, что в нем присутствует какой-то особый русский дух.

Леонид Андреев не делал подробных описаний интерьера родительского дома. Поэтому, когда в 90-х годах прошлого века начали создавать здесь музей, поначалу даже не знали, чем заполнить это пространство. Тогда решили воссоздать здесь атмосферу быта, характерную для жилых помещений мещанской слободы XIX века. Так, как описал ее сам Леонид Андреев в пьесе «Младость».

Тут я должен заметить, что дальше беседу в музее с Татьяной Полушиной я вынужден был впервые записывать с помощью мобильного телефона, так как мой диктофон отказался дальше работать. Запись эта получилась плохого качества. Мне трудно это как-то объяснить. Но, думаю, что все же присутствует в этом доме какая-то особая энергетика.

В 1991 году, когда открывали музей, в его экспозиции не было мебели из дома писателя в Финляндии. Показывали только «орловский период» жизни Андреева: гостиную, кабинет отца и спальню матери. А уже после ремонта в 2017 году в музее была воссоздана обстановка «финского периода» жизни писателя. Здесь появилась мебель из дома Андреева, который он когда-то сам построил в Финляндии.

Вот как тот дом, который, к сожалению, не сохранился, описывала дальняя родственница писателя Ксения Абульханова в статье, посвященной юбилею Леонида Андреева:

«Снаружи (я видела его на фотографиях) он выглядел, как увеличенный раз в пятьдесят гигантский сарай. Ни тебе причудливых пенатских террасок, мезонинчиков, балкончиков, увитых виноградом и окольцованных клумбами. Ни тебе замысловатого кружева резьбы на наличниках дома по соседству живущего Ильи Ефимовича Репина. Казалось, что в доме даже не было окон (но это – не от зависти… Мне кажется, каждый имеет право подобрать интерьер себе под стать) и Леонид неосознанно оформлял его по мере соответствия своему характеру, становящемуся все более мрачным.

При огромных окнах и высоченных потолках, окна были затянуты темными драпри, а кабинет увешан огромными мрачными картинами, уставлен в таком же стиле фигурами (скажу примитивно – все в целом придавало жилищу оттенок потустороннего мира)» — считает Ксения Абульханова.

Совсем иначе воспринимают и оценивают значение дома писателя, построенного им в Финляндии, редактор журнала «Гуманитарная парадигма» Людмила Икитян и заведующая Домом-музеем Леонида Андреева в Орле Татьяна Полушина. Свое описание финского дома они делают в совместной статье под названием «Два дома – две жизни…». Статья эта была опубликована после обновления Дома-музея писателя в Орле. Именно тогда в экспозиции музея появилась финская мебель. Поэтому авторы статьи сравнивают два дома писателя: родительский и тот, который придумал и построил в Финляндии сам Андреев.

Следует отметить, что «…оба дома поражали воображение окружающих — пишут они. — Если дом, построенный отцом писателя, был диковинкой исключительно для жителей окраинной улицы города Орла, заселенной ремесленнической беднотой: «сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями», то «финляндский» дом Андреева грандиозностью и оригинальностью своих архитектурно-интерьерных решений способен был поразить даже избалованную разнообразием русских дворянских дач финскую «публику».

«Впервые в Финляндию Андреев приехал в апреле 1906 года. Летом следующего года уже принял решение поселиться (здесь), построив собственный дом». Строительство это началось в 1907 году. И весной — 26 мая 1908 года — Леонид Андреев уже поселился в доме своей мечты.» В нем он прожил до самой смерти.

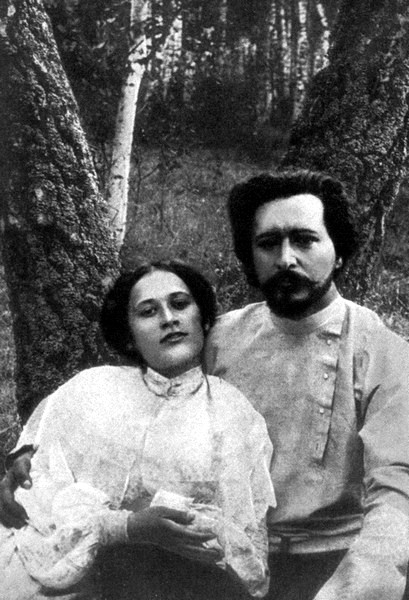

Желание обосноваться на берегу Финского залива было вызвано необходимостью начать жизнь с нуля после утраты горячо любимой жены Александры Михайловны, которую называл «дама Шура».

«Популярность Андреева была такова, что не было дня, чтобы та или иная газета не поместила заметки о нем. Леонид Николаевич даже шутил: «Количество написанного обо мне значительно превышает количество, написанного мной». Выходили открытки с изображением писателя и со сценами из спектаклей, поставленных по его пьесам. Даже выпускались конфеты с названиями его произведений.»

Расхаживая по своему кабинету, Андреев диктовал рождающиеся в его воображении произведения, а Анна Ильинична (вторая жена писателя) печатала их на машинке марки «Ремингтон». Теперь эта печатная андреевская машинка, стоявшая когда-то в рабочем кабинете дома писателя на Черной речке, находится в фондах орловского музея.

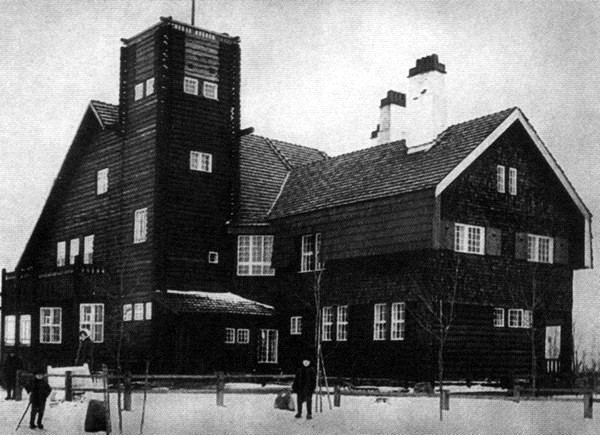

«Новая (финская) обитель писателя представляла собой большой бревенчатый дом в два этажа, похожий на норвежский замок, с семисаженной четырехугольной обзорной башней, которую задумал он сам. Представить дачу Андреева на Черной речке без этой башни невозможно. На ней бывали практически все гости этого дома, для которых осмотр с нее через подзорную трубу окрестностей был обязательным ритуалом. Лаконичный, стройный облик этого здания с крытой красной черепицей крышей гармонировал с суровой красотой пейзажа Карельского перешейка».

«Благодаря широте и гостеприимству души Андреева, его новый дом быстро стал одним из центров общественной и культурной жизни Петербурга и Финляндии начала ХХ века: «Хорошо было удалиться из столицы, но столица перекочевала к нему…». Сюда приезжали обсудить новинки литературы и театра, пообщаться со знаменитым хозяином, погостить и, конечно же, отдохнуть.

В этот огромный гостеприимный дом словно были перенесены дух и атмосфера «домашней Пушкарной». А экзотику этого дома на финских скалах «размывали» провинциальные привычки самого радушного и хлебосольного хозяина. Известно, что Леонида Николаевича неуклонно тянуло на родную орловскую землю. В последний раз побывать на малой родине ему довелось в 1910 году. Тогда, возвращаясь в середине апреля из Крыма, Андреев заехал в Орел. Побывал в родном доме, уже принадлежавшем другому хозяину. С удовольствием прогулялся по улице детства.»

Теперь «экспозицию финского периода жизни в Доме-музее Леонида Андреева в (Орле) составляет подлинная мебель из его дома на Черной речке:

— мягкий диван с дубовым резным низом;

— дубовые стулья;

— дубовый письменный стол с рельефными украшениями;

— зеркало, обрезанное и вставленное в дубовую раму;

— настенный дубовый шкафчик-аптечка.»

Я продолжаю расспрашивать об Андрееве руководителя музея писателя в Орле Татьяну Палушину. (Послушать эту запись можно в конце страницы).

«Первая мировая война переросла в России в революцию, которую Андреев не принял. Когда строился и обживался дом в (местечке) Ваммельсуу, Финляндия еще входила в состав России, а в 1918 году (она) стала самостоятельным государством. Друг семьи Андреевых Федор Фальковский, в доме которого писатель (умер), писал: «Революция отрезала Финляндию от России и вместе с нею отрезала от России и Леонида Андреева. (Он) не покинул тотчас Финляндии, ставшей «заграницей» не потому, что не принял новой революционной России, а только потому, что еще задолго до революции его дача стала его родиной. Андреев не эмигрант; он (поселился) в Финляндии за пятнадцать лет до революции и остался в ней».

«Таким образом, Андреев оказался вынужденным эмигрантом. И это свое положение он очень сильно переживал. Вот что он писал Николаю Рериху за 8 дней до смерти: «Все мои несчастья сводятся к одному: нет дома. Был прежде маленький дом: дача в Финляндии, с которым сжился… Был и большой дом: Россия с ее могучей опорой, силами и простором. Был и самый просторный мой дом: искусство-творчество, куда уходила душа. И все пропало… Изгнанник трижды: из дома, из России и из творчества… Вместе с гибнущей Россией ушло, куда-то девалось, пропало то, что было творчеством».

«В Финляндии, в последние годы жизни после получения этой страной независимости, семье писателя приходилось туго, жили бедно, даже голодали. Старший сын (писателя) Вадим в (своей) книге «Детство» пишет: «Голод, медленное разрушение дома, тоска — так продолжался без зрителей, в пустоте, четвертый акт (пьесы) «Жизнь Человека». В приемной дома писателя висел его рисунок, занимавший всю стену: огромная фигура Некоего в сером со свечою в руке. Как-то Леонид Николаевич стер свечу и нарисовал другую, совсем короткую. Вадим спросил (его): «Не рано ли?» Андреев ответил: «Пора». Это было в 1918 году, а в 1919-м — писателя не стало.»

«12 сентября 1919 года писатель скончался от паралича сердца в местечке Мустамяки, на даче своего друга — врача и литератора Федора Фальковского, куда за несколько дней до трагедии семья (Андреева) перебралась, спасаясь от бомбежек.»

Вот еще фрагмент моей записи с Татьяной Полушиной, которую я сделал в Орле в отцовском доме Андреева, несколько лет тому назад.

Дом Леонида Андреева в Орле чудом сохранился. И имя писателя, надеюсь, будут долго помнить его земляки. А вот дом, на Черной речке, увы, исчез с лица земли, хотя теперь это место опять Россия. В 1924 году вдова писателя приняла решение переехать с детьми в Европу. Дом Андреева в Финляндии был продан… на слом. Несколько лет он уже совсем «разгромленный, с разбитыми окнами и выбитыми дверями» какое-то время еще напоминал о своем прежнем величии. Трудно назвать последний день его существования. Но в 1936 году дома уже не было, как и деревьев сада и аллей, которые в прошлом с таким трудом вырастил здесь Леонид Андреев.