«Не у всякого такая семья»

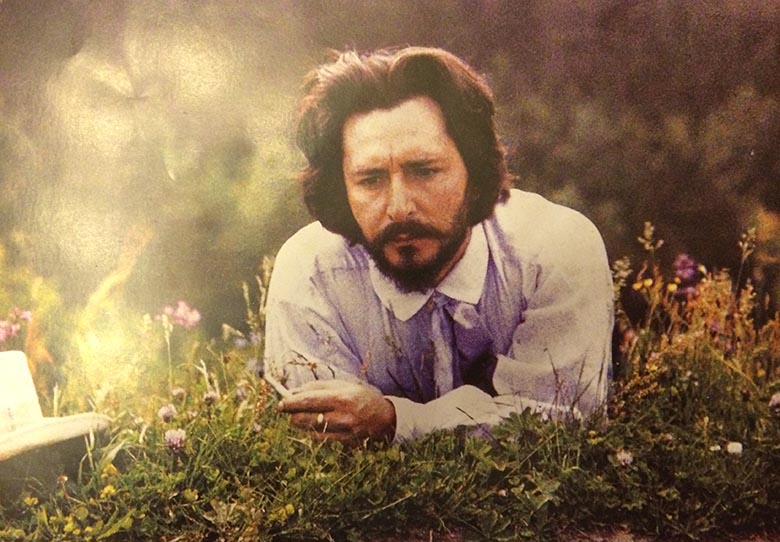

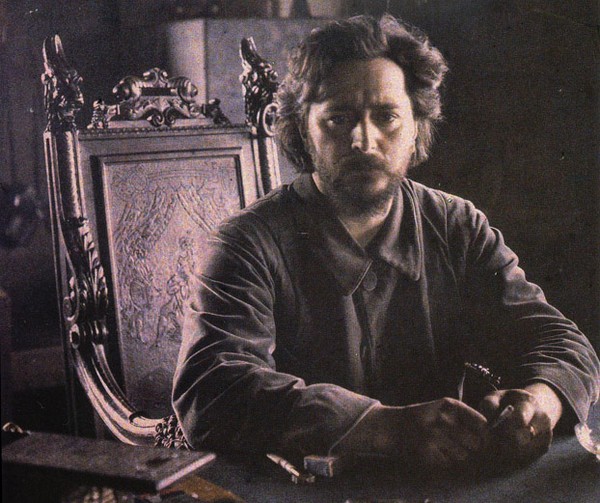

Театровед Наталья Скороход в своей книге о писателе Леониде Андрееве приводит ряд высказываний о том, каким воспринимали вокруг внешний облик писателя: «современники (его) как будто соревновались, создавая его словесные портреты: Горький говорил о «пристальном светящемся взгляде», Алексеевский о «великолепной гриве на голове, отдельные пряди которой непослушно лезли на лоб»; «редкостным красавцем», похожим одновременно на «итальянца с Неаполитанского залива» и на «гоголевского Андрия» показался Леонид при первой встрече Скитальцу. «Тонкие черты лица» восхищали Бориса Зайцева, «красивое, точеное, декоративное лицо» — Корнея Чуковского, почти все отмечали его стройность, легкость, молодую удаль, а главное — «жгучие» глаза. «Кажется, лучшее в Андрееве было — это глаза. Все электрическое, нервное, раскаляющее, что в натуре его заключалось, изливалось через глаза, в виде световых или эфирных волн», — вспоминал о молодом Андрееве Борис Зайцев.

Став юношей, Андреев обзавелся неизменной небольшой подстриженной бородкой и тонкими усами. И если уж знакомые мужчины все как один восхищались красотой Леонида, что, казалось бы, говорить о женщинах… Орловские сестры Леонида так прямо и говорили: «Был он очень красив; поэтому гимназистки бегали за ним толпой». Да и сам Андреев с видимым удовольствием вспоминал, что в старших классах в Орле о его красоте «…сочинялись местные легенды». За два года до смерти в дневнике появится ностальгическая запись о собственной «поре цветения»: «…и сам я красив — а навстречу плывут — тоже молодые и красивые… и в каждую я влюблен, и каждая смотрит на меня…»

Потому, наверное, не случайно о его выразительной и привлекательной внешности мы заговорили и с руководителем мемориального музея Леонида Андреева в Орле Татьяной Полушиной.

В своей книге о Леониде Андрееве известный театровед Наталья Скороход пишет:

«Как ни странно, прямой логической связи между красотой Леонида и благополучием в личной жизни не наблюдалось, напротив, наш герой — за исключением нескольких лет покойной и абсолютно счастливой жизни с первой женой — Шурочкой Велигорской — был несчастлив в любви. Сам он не раз задумывался над этим парадоксом и в юности объяснял его так: «…Красавец, говоришь? — посмеиваясь, переспросил Андреев [Скитальца]. — Думаешь, нравлюсь женщинам? Хе-хе-хе! Нет, брат! Я только произвожу первое впечатление, а потом, когда к моей красоте привыкнут, я очень быстро надоедаю философией; Бог, дьявол, человек, природа, вечность и бесконечность — это мои ближайшие друзья, а женщинам в этой компании невыносимая скукотища. …Ведь если бы я был чуточку поглупее, как полагается настоящему красавцу, то, пожалуй, разбил бы сердца, а вместо этого женщины помыкают мной. Хе-хе-хе! Еще тем, к которым я равнодушен, я нравлюсь иногда, но есть одна, которую я сам любил, и вот у нее-то никогда не имел успеха: до нее я так и не достиг…» Поэтому «отчаянно рефлексируя по поводу отношений с женщинами, Андреев с гимназических лет и почти что до самой смерти находился в зависимости от своих «сердечных дел» — отмечает в своей книге Наталья Скороход.

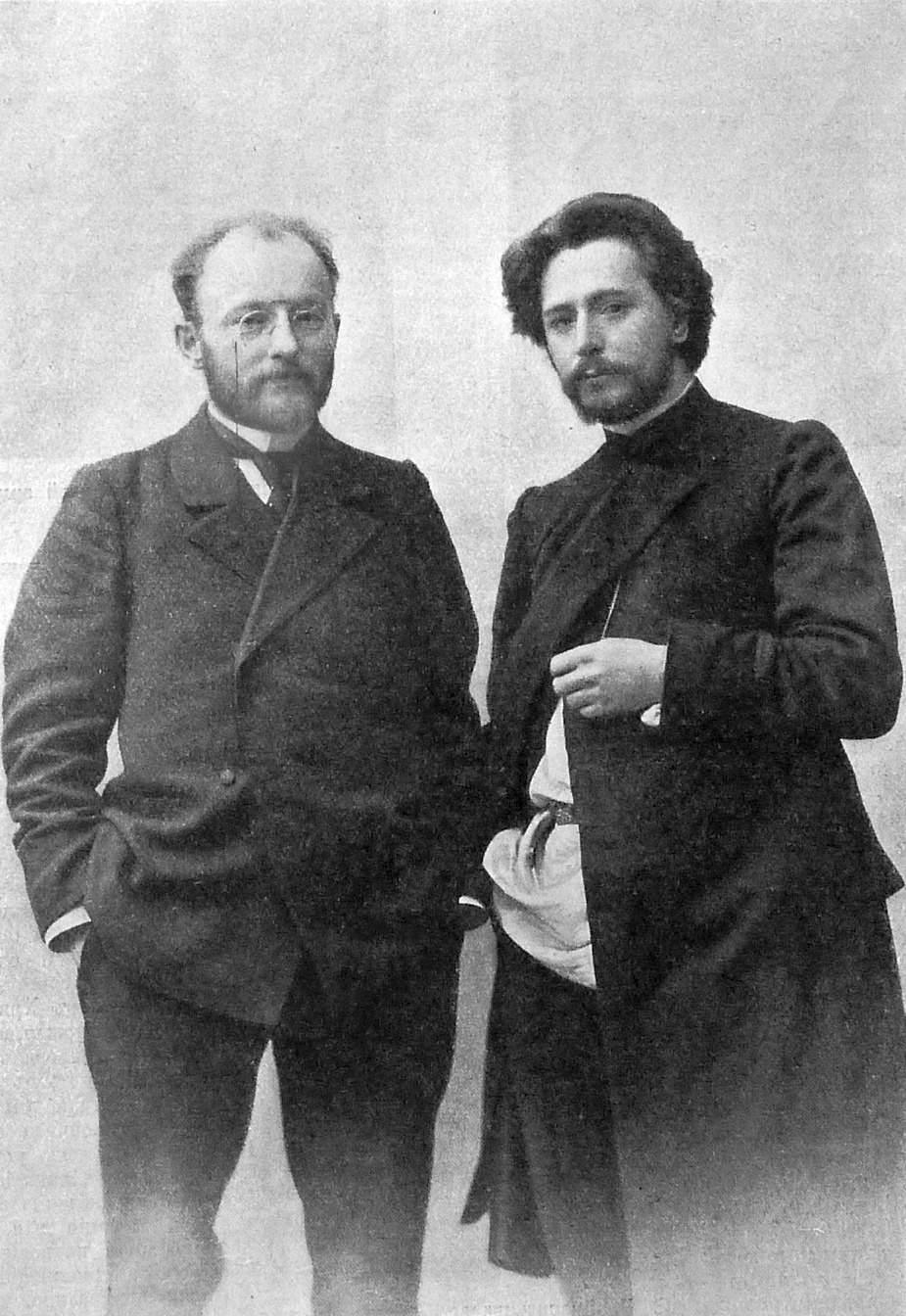

Необходимо отметить, что удивительные отношения существовали внутри семьи Андреевых. Особую роль после смерти отца играл в ней Леонид. Он всегда и во всем для его близких родственников был самым главным. Даже в моменты душевных кризисов, творческих потрясений и страшных запоев никто не допускал даже мысли упрекнуть его в чем-то или как-то обидеть. Он безоговорочно с самого начала считался самым дорогим и близким человеком.

Сотрудница Орловского объединенного государственного литературного музея Лия Затуловская в своей статье, посвященной переписке писателя со своими родными отмечает: «Близкие Андреева были ему родными не только по крови, или семейным узам, но помощниками в литературных делах и единомышленниками. Воспринимали его боли и победы как свои собственные, помогая по мере сил справляться не только с бытовыми проблемами, но и с литературными неурядицами.» И эти отношения сложились не случайно, они были продиктованы самой жизнью.

В письмах Леонида Андреева, в воспоминаниях и его переписке с родственниками, в полной мере отражены те искренние семейные отношения, в основе которых лежала глубокая близость, заинтересованность в благополучии каждого члена семьи и неустанная забота друг о друге. Сам Леонид Андреев писал матери: «не у всякого такая семья, как наша».

«Уже в ранней юности после смерти отца Андреев, будучи старшим из детей, взял на себя моральную и материальную ответственность за мать, сестер и братьев, беззаветно преданных ему, любимцу семьи, и не снимал с себя этой ответственности до последних дней.» Поэтому и «вся семья жила настроениями Леонида больше, чем своими», — отмечала сестра писателя Римма Андреева. Невероятно тяжелые годы, наполненные огромными лишениями и настоящей нищетой, были также отмечены трогательным самопожертвованием близких Леонида Андреева. И это создало прочную связь между ними, которая только укреплялась с годами. Это подтверждала и Римма Андреева, которая так размышляла об этом в своих воспоминаниях: «Я думаю, что наша, всей семьи, особенная близость с Леонидом, наша душевная спаянность с ним, которая не прерывалась никогда до самых последних дней его жизни – эта спаянность далась нам жизнью».

Особенное значение в жизни писателя всегда имела его мать – Анастасия Николаевна. Мысленно он никогда не расставался с ней. Можно сказать, что мать и сын были будто связаны незримой, но прочной пуповиной, они так и не научились жить врозь. От рождения и до самой смерти писателя (лишь с небольшими перерывами) мать хлопотала о его завтраке, заваривала крепкий чай по ночам, «старалась развеселить его, когда он был в мрачном настроении, рассказывала ему все смешные происшествия, случившиеся с нею за день, …только бы вызвать улыбку, высказывала свои мнения о (его) книгах, в которых половины, конечно, не понимала».

Она стала будто бы тенью Андреева, природное чутье и неистовая любовь к сыну помогали ей ориентироваться в непростой жизни писателя: едва образованная, она могла понимать, казалось бы, недоступные для себя вещи, говорила о героях его рассказов и пьес (словно) это были ее ближайшие родственники или соседи, а в годы громкой славы Леонида — просматривала газетные рецензии на его рассказы и пьесы и прятала от Ленуши те, что могли его «совершенно расстроить», — отмечает писательница Наталья Скороход.

Уже в конце жизни сам Андреев писал своей матери: «…Мы с тобой почти пятьдесят лет вернейшие друзья, начиная с Пушкарной. И что бы ни было с нами, куда бы ни заносила нас судьба, высоко или низко — никогда не теряли с тобою самой близкой душевной связи. Приходили и уходили люди, а ты всегда со мною оставалась, все та же — верная, неизменная, единственная.»

Недавно в Орловском книжном издательстве «Орлик» вышла книга «Семейная память. Леонид Андреев в воспоминаниях родных». В ней опубликованы тексты, посвященные Леониду Андрееву, написанные его близкими родственниками. О подготовке этого издания к печати я побеседовал с писательницей Еленой Яворской.

Книга воспоминаний родных Леонида Андреева вышла в свет в издательском Доме «Орлик». Сложную работу по подбору и составлению текстов для этого издания выполнили Лия Затуловская и Людмила Кен. Обе они на протяжении многих лет занимаются изучением жизни и творчества Леонида Андреева. С одной из них — Лией Затуловской — мне удалось поговорить о том, как проходила работа над этой книгой. Наш разговор начался с ее рассказа о Людмиле Кен, которая живет сейчас в Санкт-Петербурге.

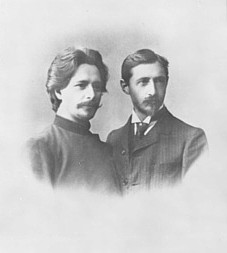

В книге о Леониде Андрееве «Семейная память» представлены воспоминания братьев писателя Павла и Андрея, сестры Риммы и отрывки из книги его сына Вадима. Следует отметить, что Андрей начал первым из его родственников собирать материал для своей книги о нем. Но начавшаяся Первая мировая война не позволила ему довести свою работу до конца. Частично его записи были опубликованы в 1926 году. Затем они долгое время хранились в отделе рукописей Орловского литературного музея.

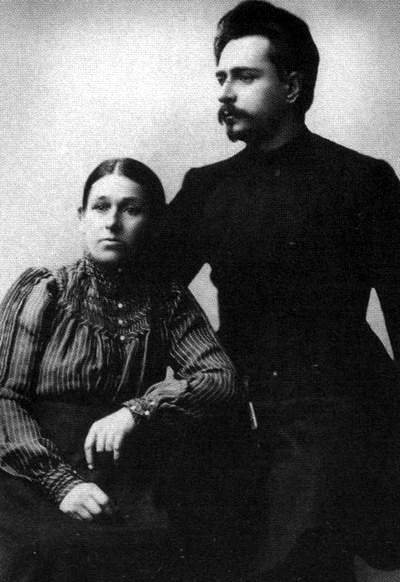

Чуть ранее были изданы воспоминания другого брата писателя — Павла. Он начал их писать сразу же после смерти Леонида Андреева. Жена Павла так писала о нем: «Павел был брат Леонида не только по крови, но и по духу, самым близким, самым родственным ему. <…> Был он цельным носителем «андреевского», что пронес в своей жизни и писательстве Леонид. Чуткий и нежный, привязчивый, он в семью входил всей душой: выбаливал все ее неприятности, неудачи, неустройства. Он не только жил в семье – он болел семьей».

(Павел) тяжело воспринял смерть Леонида, к тому времени он сам «был уже тяжело болен, и погружение в прошлое, по свидетельству близких, давалось (ему) тяжело, доводило до нервных припадков. Этот сложный процесс воссоздания пережитого получил отражение в многочисленных рукописных вариантах, черновиках и набросках, хранящихся в фондах Орловского литературного музея, — пишут во вступительной статье к недавно вышедшей книге ее составители Лия Затуловская и Людмила Кен. — Завершить работу Павлу не удалось. К публикации его воспоминания готовили (уже) близкие и сотрудник Пушкинского Дома Александр Гизетти.»

После смерти Павла его воспоминания решила дополнить сестра Римма. Взяться за воссоздание прошлого (ее) побудило чувство ответственности перед памятью старшего брата, к которому она относилась с величайшей любовью и называла его своим духовным наставником. При этом она подчеркивала, что ее мемуары «есть совершенно самостоятельное целое, ничем не связанное с трудом <…> Павла, разве только тем, что мы дети одних родителей, члены одной дружной семьи, пережившей многогранную и интересную жизнь: от беспечальных дней детства в Орле – через ужасные годы лишений и буквальной нищеты – через годы славы <…> Леонида…»

В одной из своих статей Лия Затуловская пишет: «Римма была четвертым ребенком в семье. Ее жертвенность по отношению к старшему брату, проистекавшая из беспримерной любви к нему, была исключительна. И если Павел, по выражению (его жены), был нянькой Леонида Андреева, то первый муж Риммы отмечал, что (она) была для него второй матерью. В ее воспоминаниях, так же, как и в воспоминаниях Павла, отражен весь драматизм истории семьи Андреевых, долгие годы буквально выживавшей в условиях жесточайшей и беспросветной нищеты. Записанные литератором Александром Гизетти свидетельства Риммы чрезвычайно эмоциональны и в ярких красках передают атмосферу, в которой протекала жизнь Андреевых.»

Впервые опубликованные воспоминания Риммы Андреевой, несомненно, во многом добавили новые штрихи к портрету Леонида Андреева.

Я попросил Лию Затуловскую рассказать, о том, как проходила работа с рукописями при подготовке книги «Семейная память».

Я выбрал несколько фрагментов из воспоминаний Риммы Андреевой, которые были впервые опубликованы в книге «Семейная память. Леонид Андреев в воспоминаниях родных».

Орел

«1890 год, последний год Леонида в гимназии, был особенно тяжелым для него. Он и учился, и впряг себя в работу. Рисовал форму военных разных полков, давал уроки, проводил в работе до 3–4 часов ночи, но это мало спасало положение. Семья была велика, и материальное положение все ухудшалось. (Почти в то же время) произошел тяжелый случай с Леонидом. Он катался на коньках на улице… Споткнувшись, он упал и с разбега ладонью правой руки врезался в осколки бутылки. Он пришел домой бледный, и вызванный доктор нашел, что на ладони перерезаны сухожилия. Доктор связывал жилы, зашивал рану. Операция производилась без наркоза, но Леонид выдержал ее без крика и стона, так как знал, что за дверью стоит мать, которую не пустили в комнату.

Боль в руке часто давала себя знать. И, несмотря на лечение, пальцы на всю жизнь остались скрюченными, писать он мог, только держа ручку между указательным и средним пальцами.»

«В 1891 году брат по окончании гимназии и получении аттестата зрелости поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, на котором пробыл 3 года. В 1893 году за (неуплату) был (отчислен).

В Петербурге он был очень одинок. Все его товарищи по Орловской гимназии были в Московском университете. Он сильно нуждался: не имея знакомых, не мог получить уроков и всей душой стремился в Москву. Так тянул он до весны, перебиваясь кое-как, изо дня в день. Продав все, что было возможно, он принял решение покончить с собой, зная, что мы ему помочь не можем. Пошел к Неве; долго стоял – думал о матери.

Решил прежде сходить домой в надежде на письмо – последнее в его жизни письмо от матери. И письмо, действительно, было, и радость: в письме вложены три рубля. Эти деньги его спасли. На следующий год он перешел в Московский университет.»

«Сдав экзамены, приехал из Москвы Леонид. Он был необычайно ласков с матерью… В это же время у самого Леонида началась тяжелая драма – любовь его к Антоновой. Подробности этой драмы все еще живы в моей памяти – вспоминает Римма Андреева. — Леонид сделал предложение Н<адежде>, но она, любя Леонида, по настоянию своей матери отказала ему.

В этот день Леонид был очень возбужден – немного выпил. Вечером в чем-то убеждал мать, целовал ей руки (как я потом узнала – прощался с ней). Затем он ушел. Мать весь вечер была точно невменяемая, временами плакала. Потом вдруг сорвалась, ухватила меня за руку, накинула мне и себе платки на голову и бросилась разыскивать Леонида.

Не найдя его нигде, мы прибежали домой – мать едва держалась на ногах… От брата Павла, который в горе и отчаянии сам бросился искать Леонида, мы узнали, что Леонид стрелялся, но не убил себя, сидит у товарища и пьет. Состояние матери было ужасно – но она еще держалась на ногах. Вскоре привезли Леонида, пьяного. Мать рванулась к нему с криком.

Леонид распахнул тужурку. Вид рубашки, смоченной кровью перевязки, страшное напряжение всего вечера и, наконец, сознание, что Леонид все-таки жив, так потрясли мать, что она упала в обморок. Леонид был пьян, но тут он сразу отрезвел, помог поднять мать, ухаживал за ней. Много дней потом почти не отходил от нее.»

«Наше материальное положение в Орле ухудшалось с каждым месяцем. Долгов было сверх головы. Нечем было платить проценты за дом, который был заложен, когда нужно было отправлять Леонида в Санкт-Петербургский университет. Положение было критическим. И вот здесь пришла мысль, принадлежавшая Леониду: всем переехать в Москву, продав дом. Прошло немного времени, и мы действительно переехали в Москву. Дом с садом был продан за 4000 рублей. Расплатившись с долгами и оставшись почти с половиной суммы, мы до отъезда в Москву перебрались в маленькую квартирку в две комнаты, и здесь Леонид начал жестоко пить. Он пил, пил и пил…»

Москва

«Приехав в Москву, мы остановились в гостинице, где Леонид пил, не выходя из номера, а после неделю лежал больной. А я и Зина, не зная города, стали каждый день искать квартиру.

Первая наша квартира была на углу Спиридоновки и Никитской. Мы снимали одну большую комнату. Жили мы здесь (полтора) месяца. Леонид в это время был студентом Московского университета, кроме того, работал контролером в театре (на галерке). Каждый вечер он бывал в театре, часто проводил на галерку и меня. В это время он был жизнерадостен, деятелен, совершенно не пил.

Следующая квартира была снята на Сретенке, в переулке, недалеко от Сухар<евой> Башни. Снимали мы квартиру с мыслью, чтобы от сдачи комнат жить. Сняв, отправились на Сухаревку купить мебель и, обмеблировав квартиру, стали ее сдавать. В одной комнате поселился Леонид с товарищем, две другие – сдавали, а четвертую комнату и кухню с глиняным полом занимали: мама, я, Зина и Андрей.»

«Жили мы в это время большей частью тем, что закладывали в ломбард вещи: у меня были хорошие ботинки, за которые давали 50 копеек. Было зеркало. Были также в серебряных ризах иконы (одна из них икона Спасителя без ризы, старинная). Эта икона всегда висела в комнате Леонида и была талисманом для него. Позже в Финляндии Леонид (никогда) не отправлялся в море, не спросив у матери: «Спаситель повешен в каюте моторной лодки?» И отправлялся, (получив) положительный [ответ]. Серебряная риза с этой иконы так и пропала в ломбарде.

Закладывались также зеркало и подушки, кроме подушки Леонида, но чаще всего в заклад шли мои ботинки, вспоминает Римма Андреева. — И в ломбарде, где я закладывала, меня очень хорошо знали. Увидя меня, спрашивали: «Что сегодня, деточка, вы принесли? Ботинки или подушки, или и то, и другое?». Если я приносила ботинки, мне говорили: «Вы скоро, барышня, вырастите, а ботиночки все новые будут». Если же я приносила зеркало – смеялись: «Во что же вы будете смотреться?»

Однажды я пришла закладывать подушку. Заложив (ее), выхожу из ломбарда, меня останавливает какой-то господин и говорит: «А я вас знаю, вы сегодня заложили подушку, а на днях вы заложили зеркало. Почему вы сегодня босая?» (Было лето. Заложив ботинки, я ходила босая). Он продолжил не то сочувственно, не то иронически: «Вероятно, вам мало дали за подушку, что вы не могли выкупить ботинок?»

– Нет, – отвечаю я ему искренно, – за подушку дали как всегда, но сегодня нам очень нужны деньги.»

Лия Затуловская, которая вместе с Людмилой Кен готовила книгу «Семейная память» к печати, много лет посвятила изучению различных материалов, связанных с именем Леонида Андреева. Полагаю, у нее сложилось свое, особое, отношение и к писателю, и к тем, кто был рядом с ним. Возможно, ей лучше других были понятны мотивы тех или иных его поступков. Потому я спросил ее о том, как она сама относится к Леониду Андрееву.

Из воспоминаний Риммы Андреевой

«Моисей Моисеич был замечательный пес – недаром он пользовался такой любовью Леонида. Если Леонид начинал пить, Моис<ей> Моис<еич> начинал нервничать. Если на столе стояла одна бутылка, Моис<ей> Моис<еич> вертелся около Леонида, умильно на него поглядывая, когда же появлялась вторая – он исчезал бесследно.

Леонид после пьянки был болен и не вставал с постели, вместе с ним ложился на кровать и Моисей Моисеич. Он неохотно брался даже за еду и поднимался только тогда, когда выздоравливал Леонид. Готовясь к экзаменам, Леонид все время проводил дома, лежа в постели; вместе с ним (проводил) это время в кровати и Моис<ей> Моис<еич>.

Переехав к (владельцу) Крейзману, мы сразу сдали комнату. Поселились в ней мать с дочерью. Очень красивой девушкой (Ольгой) лет семнадцати. Леонид подружился с Ольгой. У них бывали разные чиновники, офицеры. И в первое время мы не подозревали, что это (были) не знакомые, а лица, которых мать приводила к дочери. Узнав об этом, Леонид подолгу беседовал с Ольгой, укоряя ее.

Я помню такой случай. Леонид сидел, работал. К Ольге мать привела офицера и начала звать Леонида: «Леонид Николаевич, идите к нам, посидеть, поболтать». Леонид отвечал хмуро, недовольно: «Нет, не хочу; я работаю, я занят». Все же, в конце концов, мать и Ольга уговорили Леонида, и он пошел к ним.

Сколько он пробыл у них, не помню. Леонид напился, стал укорять офицера за то, что он покупает девушек. Из комнаты прибегает испуганная Ольга с криком: «Идите скорее, иначе офицер убьет Леонида».

Когда я вбежала к ним в комнату, то увидела, что Леонид лежит на полу, а офицер, наступив ногою на его грудь, замахнувшись шашкой, кричит: «Ты оскорбил офицера, собаке собачья смерть!» Оказывается, Леонид сорвал с него погон. Тут я налетела на офицера, схватила его, повалила на пол, села на него, держа его руки. Леонид начал подниматься. Прибежал Павел. В это время рабочие, жившие рядом, схватили Леонида, который хотел драться, связали, а офицера обезоружили.

В этой свалке я сорвала с офицера второй погон. Затем мы его проводили до калитки. Здесь офицер начал требовать назад себе шашку, позвал городового, чтобы тот составил протокол (за то), что его, офицера, обезоружили и сорвали с него погоны. Я объяснила городовому, что офицер пьян, напал на безоружного – и (потому) оружие (у) него отобрали. Городовой отказался от составления протокола, …советовал офицеру сейчас идти домой, а завтра прийти за погонами и оружием.

Тот послушался совета и ушел. …Когда я выпроводила офицера (и) пришла домой, Леонид уже спал.»

«…Леонид часто и много пил. Давила его вся окружающая обстановка, голод, нищета, отказ Надежды Ан<тоновой>. Он часто приходил домой пьяный и бил все, что попадало под руку, а после этого лежал неделями, не выходя из комнаты. Часто мама, измученная, говорила мне: «Не убирай, Римма, пусть он, встав завтра утром, увидит, что натворил».

Но когда на следующий день, придя к нему в комнату, мы видели его страдальческие глаза, обращенные к нам с тоской, с молчаливым вопросом: «Ну что, много я опять там натворил», – и нам становилось ясно, что все исковерканное, разбитое – пустяки по сравнению с той болью, которую он ощущал и переживал.

Впоследствии, спрашивая у нас о той или иной вещи и слыша наш ответ, что она «сломалась» или «разбилась», он понимал, что это значит, – сломал он – и хмурил брови. Конечно, пьянство это (влияло на) наш бюджет, но никто из семьи ни единым словом не заикнулся об этом. Я бы сказала, что в это время у нас уже выработалось такое сознательное отношение к пьянству Леонида, что ни о каких упреках не могло быть и речи. Все мы чувствовали, что пьет он не ради удовольствия, а в вине топит те мучительные свои настроения, из которых не видит выхода.

Вся семья жила настроениями Л<еонида> больше, чем своими собственными… Думаю, что наша, всей семьи, особенная близость с Леонидом, наша душевная спаянность с ним, которая не прерывалась никогда до самых последних дней его жизни, – эта спаянность далась нам жизнью. Мы вместе с ним, дружно, всей семьей пережили …наше нищенство. Все переживали его тоску, попытки к самоубийству, его пьянство.»

«… Мама случайно встретила даму, которая снимала у нас комнату, когда мы жили на Сретенке – вспоминает Римма Андреева. — Разговорились. Узнав о нашем тяжелом положении, она пошла и сообщила наш адрес в попечительство о бедных. Пришли оттуда (обследовать).

Как раз в это время я колола дрова. Дама из попечительства обращается ко мне с вопросом:

– Что вы делаете?

– Дрова колю.

– Но не все же время вы дрова колете? Где-нибудь служите? Работаете?

– Да, прежде работала на фабрике, а теперь нет.

В результате обследования (помогли) мебелью, платьем, получили мы заборные книжки в булочную, молочную и в мясную за счет попечительства. Имели возможность брать из лавки каждый день фунт мяса, бутылку молока и четыре фунта хлеба (по полфунта на человека). Эта помощь нас буквально спасла.

Мама стала бывать в попечительстве, где была очень радушно принята. Ее полюбили, здесь завязались знакомства, и отсюда Леонид стал получать заказы на портреты. Рассказы его еще не печатались.

Леонид еще и раньше зарабатывал увеличением портретов. Когда он получил плату за первый портрет, он принес деньги матери и сказал: «Накорми досыта детей».

Сам Леонид, будучи студентом, обедал бесплатно в студенческой столовой, причем старался насытиться супом и хлебом. Второе же иногда с куском хлеба, он приносил матери и заставлял есть при себе, зная, что она все отдаст детям. Она, давясь, со слезами на глазах, ела. Часто он и нам приносил хлеба. Обычно же, до помощи попечительства, мы брали на 3 копейки щей из харчевни неподалеку, где останавливались и столовались ломовые извозчики.

У Крейзмана мы прожили лето, осень, зиму и в начале следующего лета переехали на Спиридоновку.»

Леонид усиленно работал вечерами, захватывая и ночь (часто до 5–6 утра) – вспоминает Римма Андреева. — За работой ему необходим был горячий чай и папиросы. Леонид любил, чтобы во время его работы был с ним кто-нибудь из близких (главным образом мама или я). Ему нужно было, чтобы мы были здесь, рядом с ним, но, чтобы мы молчали и только подавали ему чай, спичку.

Сидит Леонид нахмуренный или задумчивый, работает. Ночь. Тихо. И только иногда отрывисто бросает: «Закурить», «Чаю». Когда я уже сознательно стала относиться к работе Леонида, когда мы уже все признали его «большим талантом» (раньше же признавали его просто способным), появилось такое благоговейное отношение. Эта ночная работа являлась уже творчеством – это не была случайная, несистематическая работа ради заработка, а упорное и радостное творчество. Я так любила эти вечера и ночи! Когда же он увлекался работой, загорался, он работал, просиживая за письменным столом и дни, и ночи напролет. Радость творчества передавалась нам. Для меня лично было высоким и большим наслаждением быть в эти часы с ним: чутко дремля на диване, я при первом его движении и отрывисто брошенном слове «прикурить» сразу вставала и исполняла требуемое. И ни усталости, ни тяготы не было. Такое бывало приятное состояние от сознания, что он в эти минуты творит. Тихое ритмичное поскрипывание пера создавало своеобразное милое настроение.