Окна и люди напротив Часть 2

Известный писатель Жорж Сименон трижды за свою жизнь побывал в Батуми. Приезжал сюда и в 30-е годы прошлого столетия. После этого он написал роман «Люди напротив», события в котором, по замыслу автора, происходят как раз в этом причерноморском городе.

Позже, уже в 80-е годы, в одном из интервью, вспоминая о той поездке, писатель сказал: «…Я влюбился в этот край. Вот тогда я открыл для себя Батуми, всю красоту Кавказа. Разве можно забыть его набережную, порт, южное буйство красок, ласковый прибой. Но главное — это люди. Именно в Батуми я стал задумываться о психологии горцев, их таланте и самобытности».

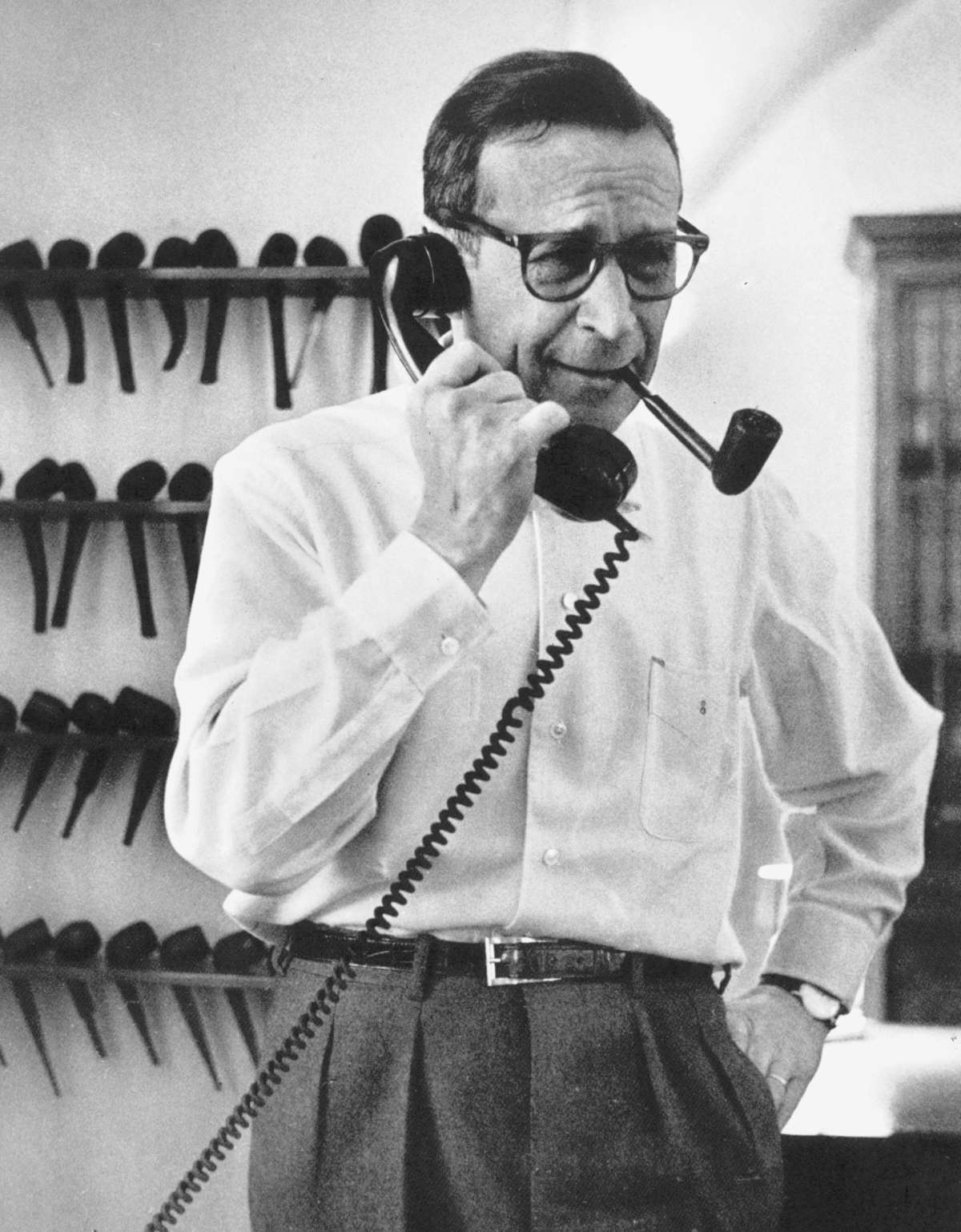

Бельгийский писатель Жорж Сименон считается одним из самых ярких представителей детективного жанра. На его счету 425 книг, среди которых около двухсот бульварных романов под шестнадцатью псевдонимами, — сообщает Википедия. А еще его 220 романов изданы под настоящим именем. Он так же известен серией детективов о полицейском комиссаре Мегре.

Поначалу Жорж Сименон даже не думал о том, чтобы стать писателем. Он выбрал журналистику, хотя до этого никогда не читал газет. Еще во время учебы в колледже, он подрабатывал в редакции «Газетт де Льеж», где вел полицейскую хронику, дважды в день обзванивая шесть полицейских участков города Льежа и посещая Центральный комиссариат.

Затем он какое-то время сотрудничал с газетами и журналами в Париже. А еще увлекался чтением популярных в то время развлекательных романов. После чего решил, что может тоже написать роман за короткое время. И написал «Роман машинистки», который вышел в 1924 году. В последующие десять лет Сименон опубликовал уже 300 романов и рассказов под разными псевдонимами.

Свой первый роман из «цикла Мегрэ» Сименон написал всего за шесть дней, а другие пять — за месяц. Всего же вышло 80 произведений, где действует знаменитый комиссар Криминальной полиции. Его образ настолько полюбился читателям, что еще при жизни Сименона в городе Делфзейл, где он придумал своего героя, был воздвигнут бронзовый памятник комиссару Мегрэ. На церемонии открытия этого памятника бургомистр города вручил Сименону свидетельство о рождении, которое гласило: «Жюль Мегрэ, место рождения Делфзейл, дата рождения 1929 год, отец — Жорж Сименон, мать — неизвестна…»

Своими главными произведениями писатель считал «психологические», или, как он их называл, «трудные» романы». В них с особой силой проявлялась сложность мира, человеческих взаимоотношений, психологизм жизни. В конце 1972 года, накануне 70-летия Сименон принял решение не писать больше романов, оставив недописанным последний свой роман «Оскар».

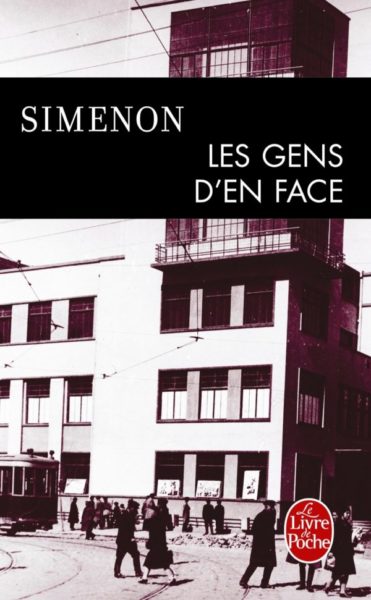

А вот роман «Люди напротив», о котором мы начали говорить в прошлый раз, Жорж Сименон опубликовал в 1933 году в семи номерах еженедельного бельгийского издания Les Annales. Затем, в том же году роман уже вышел полностью в парижском издании Fayard. Считается, что это настоящий классический шпионский триллер, в котором образно описана жизнь 20-х годов в Батуми в обстановке советского тоталитарного режима.

Виктория Диасамидзе – ассоциированный профессор Батумского государственного университета в 2003 году перевела этот роман на русский язык, а в свет он вышел в Батуми только через 10 лет. В своей вступительной статье к этому изданию Виктория Дмасамидзе пишет: «Есть… собирательный образ — окна, как глаза города и окна — как глаза вездесущего ГПУ, бдящие в ночи и при свете дня. Люди, живущие за окнами, это собирательный образ другого мира, другого взгляда на жизнь. В начале романа окна распахнуты и в них видна скудная обстановка жилья, нехитрая еда, но знаковым центром всего оказывается висящая на стене зеленая фуражка работника ГПУ.

Затем сцены сменяют одна другую — вот женщина в ярко-желтом халате читает книгу, прибирает по дому, изредка бросая взгляд на дом напротив, вот его обитатели обедают, переговариваясь — типичная бытовая картинка. Вдруг окно резко захлопывается, иногда у него сидят по ночам двое — Колин и его жена, по вечерам начальник морского ГПУ тревожно оглядывает улицу в ожидании сестры. А в конце романа окна — глаза как бы прикрыты — вначале на их черном фоне виден тонкий филигранный рисунок занавески и лишь в конце романа окна наглухо закрыты и за ними не чувствуется никакой жизни. Когда роман завершается, и мы узнаем о гибели Сони, его главный герой Адил-бей задает себе вопрос, — станет ли теперь Колин так же по-прежнему смотреть в пустые глазницы окон напротив.

Таким образом, роман «Люди напротив» можно было бы не без основания назвать «Окна напротив», ибо почти в ежестраничном упоминании окон жилых домов, контор, кооперативов, домов профсоюзов, как в зеркале души общества, прочитываются его недуги и страдания, физический голод и духовная нищета, атмосфера тоталитарного надзора и взаимного недоверия».

Вот как Жорж Сименон описывает в романе Батуми 1920-х годов. Перевод Виктории Диасамидзе.

«На улицах было мало народу, не было лавок, не было той торговли и движения, которые делают город городом.

А ведь прежде эти улочки должны были кишеть людом, как в Стамбуле, Самсуне или Трапезунде, как и во всех восточных городах. Еще видны были лавочки ремесленников, но они были пусты, с закрытыми ставнями или разбитыми окнами. Можно было прочесть на полуистертых табличках надписи не только на русском, но и на армянском, турецком, грузинском, иврите.

Куда подевались все эти вертела с бараниной, переворачиваемые с шипением у входа в рестораны? Где наковальни с кузнецами, лавки денежных менял? И где все эти люди в пестрых одеждах, останавливающие прохожих, чтобы предложить им свой товар?

Под солнцем скользили одни только тени, медленные и безропотные, или же угадывались некие очертания, распростертые у дверей.

Батум теперь был всего-навсего портом с несколькими иностранными судами, расположившимися вокруг нефтепровода, который где-то там, у горы, подавал нефть из Баку через Кавказ. А также статуей Ленина, которая, хотя и была выполнена в натуральную величину, представляла его совсем небольшим человечком. Батум — это был еще и большой Клуб профсоюзов.

Соня шла молчаливо, не глядя по сторонам. Она не выказала нетерпения, когда Адил-бей остановился возле пожилой женщины, которая, сидя на тротуаре, рылась в мусорном ведре и ела что-то, найденное в нем. У нее были отекшие ноги и белые опухшие щеки.

— Ее что, никто не кормит?! — спросил консул в раздражении на свою секретаршу.

— Все, кто работают, имеют средства на пропитание.

— В таком случае как вы объясните то, что…

— Впрочем, для всех имеется работа, — продолжила она невозмутимо.

— А если она неспособна трудиться?

— Для таких людей есть специальные приюты.

Она говорила заученные фразы спокойным тоном. И так было всегда. Стоило Адил-бею задать вопрос, как на него уже был готов ответ, но эти ответы были столь пусты и бессодержательны, что у него складывалось странное впечатление беспредметной нереальности».

Грузинский историк Отар Гоголишвили в статье «Основные причины начала «Большого террора» пишет: «Главными врагами советского государства были объявлены троцкисты, превратившиеся, по мнению Сталина, в «…беспринципную и безыдейную банду вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, работающих по найму у некоторых разведывательных органов». Он призвал «в борьбе с современным троцкизмом» применять…» не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы, методы выкорчевывания и разгрома»

В соответствии с принятыми решениями, «репрессивная операция должна начаться с 5 августа, в Узбекской, Туркменской, Таджикской и Киргизской ССР – с 10 августа, в Дальневосточном и Красноярском краях и Восточно-Сибирской области с 15 августа 1937 года и закончиться в четырехмесячный срок. В приказе было утверждено конкретное количество подлежащих репрессиям по первой и второй категории по каждой республике, краю или области. Всего по стране «в плановом порядке» предстояло репрессировать по первой и второй категории 268 950 человек, в том числе в лагерях НКВД по первой категории – 10 000 человек. Данные цифры являлись «ориентировочными».

Так называемые «тройки» «рассматривали следственные дела заочно, в ускоренном порядке. Например, «тройка» Краснодарского края за один день 20 ноября 1937 года рассмотрела 1252 уголовных дела. Если предположить, что «тройка» работала без перерыва все 24 часа, то на одно дело была затрачена 1 минута 15 секунд. Эта же «тройка» за день 1 ноября 1938 года вынесла 619 смертных приговоров — на одно дело затрачено 2,5 минуты.

С 5 августа 1937 года и до середины ноября 1938 года «тройками» НКВД-УНКВД было осуждено не менее 800 тысяч человек, половина из которых – к расстрелу».

«Постановления Политбюро ЦК ВКП (б) и приказы НКВД в 1937-1938 годах, породили в обществе атмосферу страха, безысходности, двойной морали, доносительства, шпиономании. Всюду шел поиск «врагов народа», «шпионов». «Плановые задания», цифры на арест «изменников родины», утверждавшиеся в центре, служили для местных органов НКВД руководством к действию. В органах НКВД шло своеобразное «соцсоревнование» за наибольшее разоблачение «врагов народа». «Контрольные» цифры на аресты были перевыполнены многократно» — пишет в своей статье грузинский историк Отар Гоголишвили.

Еще один фрагмент из романа Жоржа Сименона. Главный герой – турецкий консул почувствовал себя плохо и начинает задумываться о том, что его, похоже, отравили. Он пригласил врача, но тот мало чем ему помог.

«Адил-бей искал слово «яд» в словаре, затем слово «отравление», затем «интоксикация» и каждый раз он в бешенстве повторял:

— «Глупец»!

«Глупцом» был сам словарь или тот, кто его составил, потому что словарные статьи «яд» и «отравление» не давали никаких объяснений. Он поискал стрихнин, мышьяк и с этих пор пытался определить привкус, почти постоянно ощущаемый им во рту.

Была ли это та самая горечь, о которой в них говорилось?

В том, что его медленно отравляли, не было ни тени сомнения, возможно, с самого его приезда, но об этом он не мог знать! Не так ли был отравлен и его предшественник?

В памяти всплывали разные детали.

Он припомнил приступы тошноты, которые он относил за счет консервов. Но разве во время войны он не пользовался консервами, иногда даже просроченными, безо всякого ущерба для здоровья?

Он не был даже болен! Все было гораздо хуже! Он постепенно терял силы, становился вялым и безвольным. По утрам он не мог смотреть на себя без отвращения в зеркало.

То был мышьяк! Или нечто иное, но определенно сильнодействующий яд! Врач это слишком хорошо понимал, если сразу заговорил о броме и понюхал стакан.

Адил-бей тоже проделал это, не заметив ничего подозрительного, скорее, затрудняясь точно определить запах: ему теперь удавалось различать гораздо больше запахов, чем обычно. Он принюхивался к своей коже и находил, что и кожа отдавала затхлой горечью.

Но теперь хотя бы он знал об этом! И намерен не опускать руки! Он ходил по квартире, произнося обрывки фраз. Время от времени он с вызовом смотрел на окно напротив. Взгляд его упал на телефон.

Кому можно позвонить? Панделли упаковывали свои вещи, и через час их дом опустеет.

А что, если Джону? Американец выслушает его, глядя своими мутными глазами, потягивая виски. Почему же, по словам сеньоры Панделли, за все четыре года его жизни в Батуме он ни разу не был в отпуске, не говоря уже о побывке домой? Отчего Советы не трогают его, в то время как за всеми иностранцами велось поминутное наблюдение?

— Алло! Дайте мне больницу!

Он звонил врачу просто так, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.

— Доктор, это вы? С вами говорит Адил-бей. Нет, мне не стало хуже. Скажите, говорил ли я вам этим утром о частых испаринах? Я как-то сразу не подумал о них. Это состояние продолжается вот уже несколько недель. Ко всему добавилось постоянное стеснение в груди, как будто сердце может остановиться с минуты на минуту. Дайте же мне договорить! Я знаю, что говорю. Мой предшественник умер от остановки сердца, не так ли? Осмелитесь ли вы утверждать, что это не было вследствие медленного отравления мышьяком?

Он ничего не разобрал в ответе. По-видимому, доктор занервничал на том конце провода. На фоне его голоса стали слышаться какие-то другие, отдаленные голоса. Конечно же, он посоветовал Адил-бею не беспокоиться, подождать результатов рентгенограммы, что-то в этом роде, но все это было сказано не так, как обычно.

Адил-бей с удовлетворением положил трубку, чувствуя, что он его достал. Ибо теперь надо было достать их! Кого? Да всех их!

Прежде всего, ему необходимо было сохранять спокойствие! Он даже пошел полюбоваться в зеркало своим спокойным видом, затем медленно открыл банку концентрированного молока, которая составляла весь его завтрак.

— «Теперь остается только вывести этот яд».

Каким образом, он еще в точности не знал. Свежий воздух и ходьба должны были ему помочь. Надев свой непромокаемый плащ и калоши, он прошелся медленным шагом три часа. Ходил он старательно, размеренно, несмотря на усталость. Он по-прежнему потел, пульс его был учащен. Время от времени он останавливался в любом месте, даже посреди улицы, чтобы перевести дыхание и тогда люди разглядывали его с любопытством.

Но ему было все равно. На него могли смотреть сколь угодно: он знал, что делал.

Как всегда, лил дождь. Черноватая вода стекала вдоль немощеных улиц, изрытых ямами, в грудах земли и камней».

Виктория Диасамидзе – профессор Батумского государственного университета, которая перевела роман Жоржа Сименона «Люди напротив», рассказала мне о своей встрече с сыном Жоржа Синона. Он приезжал в Батуми и прогулялся по тем местам, что описаны в романе. Она также поделилась своими впечатлениями о поездках во Францию и тех местах, где жил бельгийский писатель. Ее рассказ можно послушать в конце этой страницы.

С 1 сентября по 13 октября 1933 года состоялась предварительная публикация романа в журнале «Les Annales». Для этого издания автор романа тогда написал небольшое предисловие.

«Я никогда не пишу предисловий, потому что считаю себя простым рабочим, а ведь изделие, как и роман, либо получилось, либо нет, — сообщает Жорж Сименон.

Увы! Мы все стареем, и с возрастом приходит опыт, так что сегодня, увидев, что некоторые из моих персонажей восстают против меня и тащат меня в исправительный суд, я хочу принять определенные меры предосторожности, прежде чем выпустить в свет новых героев.

«Люди, живущие по соседству» (так назывался этот роман в первом переводе на русский язык) обитают в Батуми, в русском нефтяном порту. Я не так давно оттуда вернулся, и после нескольких недель советского гнета до сих пор испытываю некоторую стесненность; так, например, прежде чем приступить к обильной трапезе, стараюсь убедиться, что за мной не наблюдает никто посторонний.

«Люди, живущие по соседству» существуют; все, без исключения, так как я никогда не был способен выдумать ни того или иного героя, ни декорации, ни даже само приключение.

Квартира Адил-бея существует, как существуют комната Сони и особняк Пенделли, пляжи, огороженные колючей проволокой, бронзовый Ленин и клубы.

Джон существует… Неджла тоже…

Как и тысячи персонажей, которых я оставил позади, сам не знаю в каком количестве книг. Если честно, как я, не будучи Богом-Отцом, смог бы создать столько людей?

Следует лишь заметить, что они не совсем такие, как в моих историях, живут не в тех местах, куда я их помещаю, имеют не ту профессию, не ту национальность и даже не те нос или шляпу.

В моем романе Адил-бей — турок, Амар — перс, Пенделли — итальянец. Я обожаю турок, у которых не так давно прожил несколько недель, я не имею ничего против персов, а мои лучшие друзья обитают в Италии.

Но в Стамбуле меня спросили: «Почему вы остановили свой выбор на турке?»

Почему? Да потому! Ну, прежде всего потому, что он должен быть консулом какой-то страны. А еще потому, что в другом месте, на севере России, я встретил именно такого консула, или почти такого же. А еще потому…

Потому что, прежде всего, это так и есть. Вы меня понимаете? Никто не спорит с самим собой. Никто не спрашивает самого себя: «Он будет турком, или греком, или румыном?»

Он рождается турком в вашей голове, с определенным именем, лицом, гражданством, как турок рождается в Анкаре. К несчастью, десять Адил-беев узнают в нем себя, все те, у кого вы позаимствовали ту или иную черточку, и даже все те, кого вы никогда не видели.

Я написал роман. Батуми настоящий. Люди настоящие. История настоящая.

Или лучше скажем так: каждая отдельная деталь правдива, но вот, их совокупность ложна…

Нет! Совокупность правдива, а каждая деталь ложна…

И вообще, я не это хочу сказать. Это роман, вот так! Разве этого слова недостаточно?

А что касается меня, то я предпочитаю писать романы, а не объяснять их.

Жорж Сименон»