«История чая.» Взгляд из Подольска Часть 2

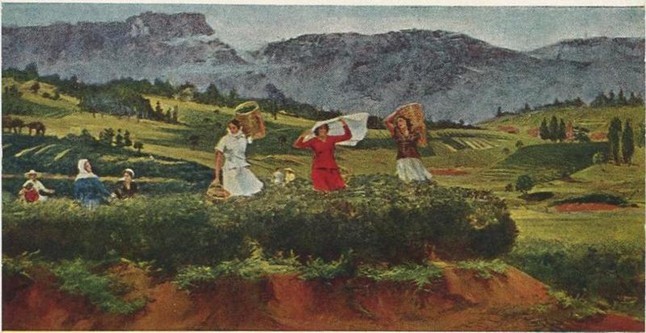

К концу 80-х годов (прошлого века) Грузия достигла пятого места по объему производства чая, а доход от него составлял половину ее бюджета. Однако погоня за валом дорого сказалась на качестве чайной продукции. Оно ухудшилось и достигло критического уровня…

После распада СССР руководство независимой Грузии взяло курс на свертывание чайного производства и уничтожение плантаций под тем предлогом, что чай – чуждый для Грузии продукт. Сегодня грузинское чаепроизводство переживает глубокий упадок.» Это строки из книги Юрия Иванова «Энциклопедия чая». Найти в открытом доступе ее довольно трудно. А эту цитату я нашел на сайтах, посвященных продаже чая, его употреблению и пользе для человека.

«История чая.» Взгляд из Подольска. Часть 2

Вильям Похлебкин последние годы скромно жил в Подмосковном Подольске и писал там свои замечательные книги о кулинарии. С содержанием одной из них я уже начал вас знакомить. Она называется «Чай, его история, свойства и употребление». Вышла она в свет в 2014 году. В ней автор рассказывает о способах производства чая в разных странах. О том, чем отличаются чаи, выращенные в одних регионах мира от других. Что влияет на качество чайного напитка, почему они так отличаются друг от друга. Кто является мировым лидером в сфере производства и торговли чаем.

Повествуя обо всем этом, автор книги постоянно касается Грузии, занимавшей когда-то заметную роль в мире по производству чая. И это сравнение с другими чаепроизводящими странами и другими регионами особенно интересно нам. Не случайно говорят, «большое видится на расстоянии».

В этот раз я выбрал те фрагменты из книги Вильяма Похлебкина, которые позволяют нам представить общую картину в чайной отрасли на планете. И помогают провести сравнение лидеров, добившихся заметных результатов в сфере производства и распространения чая на планете.

«Почти 98 процентов в мировой торговле чаем составляют чёрные чаи – пишет автор книги. — Они, как мы уже знаем, обладают наибольшим разнообразием торговых сортов, а следовательно, имеют самую богатую гамму оттенков вкуса и аромата в пределах своего типа.

В основном изготовляются чёрные байховые чаи. По цвету готовый чёрный байховый чай должен быть чёрным с тем или иным отливом (красноватым, синеватым, блестящим, оранжеватым) в зависимости от национальных особенностей произрастания и обработки. Если же чаинки имеют, скажем, серый, тусклый цвет, то это значит, что чай плохого качества, ибо посерение произошло в результате того, что с поверхности чаинок во время изготовления каким-то образом был удалён сок и чай потерял часть растворимых веществ, и, следовательно, потускнел не только его внешний вид, но и «потускнели», частично утрачены его вкус и аромат.

Если же чай вместо чёрного стал светло-коричневым, значит, также был нарушен технологический процесс или в качестве сырья были использованы огрубевшие листочки. Таким образом, изменение цвета сухих чаинок по сравнению со стандартным указывает на снижение качества чая.

Некоторые сорта чёрного байхового чая имеют такую красивую «уборку», что она служит нередко решающим признаком при названии сорта (например, «царские брови», «реснички красавицы», «коготки»).

Что касается величины чаинок, то в подавляющем большинстве случаев и она играет видную роль в оценке качества (сорта) чёрных байховых чаёв.

По традиции лучшим считается листовой, целый, неповреждённый, непокрошившийся чай. И это вполне понятно. Целый листок лучше сохраняет аромат чая, меньше выдыхается, меньше впитывает влагу. Вот почему листовые чаи признают лучшими по сравнению с мелкими чаями того же самого сорта при наличии прочих равных показателей. Однако в Индии и Шри-Ланке, где в последние (время) стало принято искусственно резать чай высоких сортов в специальной машине, средние и мелкие чаи имеют также высокое качество. Более того, среди части специалистов-чаеводов и особенно среди потребителей укрепилось мнение, что мелкие чаи даже лучше листовых, поскольку они быстрее и легче дают интенсивный настой.

Правда, резаный мелкий и средний чай следует отличать от мелкого и среднего раскрошившегося, который всегда несравненно ниже качеством. В то же время мелкий чай, образовавшийся из обломков чая очень высоких сортов, обладает, разумеется, всеми свойствами этих сортов и по качеству лучше, чем листовой чай низших сортов. Не следует забывать, что мелкие чаи быстрее теряют кондицию при неправильном хранении.

Вместе с тем чёрным чаям, вырабатываемым в разных странах, присущи свои особенности, которые и отличают одну национальную группу сортов от другой.

Индийские и цейлонские чаи отличаются крепостью, им свойственен резкий «чайный» вкус, они дают интенсивный настой. При этом цейлонские чаи обладают более ярким настоем с красноватым отливом по сравнению с индийскими.

Китайские чаи более разнообразны по оттенкам вкуса и аромата, менее резки по вкусу, отличаются мягкостью, бархатистостью, им сопутствуют разнообразные привкусы, даже если они и не ароматизированы искусственно. Эти привкусы – «прижаристость», «дымность», «кожистость» – возникают в процессе производства в результате тех или иных особенностей технологии, которая принята для данного сорта или группы сортов.

Характерной особенностью в торговле китайскими чаями на мировом рынке является то, что они в каждый исторический период появляются под разными названиями, хотя некоторые из чаёв в самом Китае сохраняют свои традиционные «имена» не только столетиями, но даже и тысячелетиями. Причина этого в том, что китайский чай всегда проникал в Европу через чьё-то посредничество, и именно посредник давал тому или другому сорту то или иное своё или искажённое с китайского название. Так, посредниками в торговле китайскими чаями в Европе в разное время выступали тюркские народы, арабы, русские, португальцы, французы, англичане, и все они, конечно, по-своему называли и определяли названия китайских чаёв. Лишь с середины XX века китайский чай вышел на мировой рынок под чисто китайскими названиями, но они оказались настолько трудными и непривычными, что до 80-х годов их также изменяли, приспосабливали, адаптировали в каждой стране по-своему.

Грузинский, азербайджанский и краснодарский чаи по своей крепости и тембру стоят несколько ближе к китайским, чем к индийским, и отличаются ровностью вкуса и аромата, если они не восприняли случайно какие-либо посторонние примеси и запахи при перевозке и небрежном хранении. Эта особенность знакомых нам чаёв – их повышенная восприимчивость – вызывает необходимость тщательно хранить их и квалифицированно заваривать.

Чёрные чаи других районов мира – африканские, южноамериканские, ближневосточные (Турция, Иран) – по качеству, как правило, значительно ниже индийских, цейлонских и даже бывших советских чаёв и до 60-х годов были мало известны на мировом рынке.

Конечно, указанные особенности национальных групп чёрного чая являются самыми общими и до известной степени условными, так как они не могут охарактеризовать всего многообразия сортов, выпускаемых в каждой чаепроизводящей стране. Ведь различия между сортами чаёв даже в пределах одной страны, а иногда и одного района могут быть весьма значительными. Вот почему наряду с общей характеристикой необходимо хотя бы кратко указать некоторые самые существенные признаки наиболее известных на мировом рынке сортов индийского, цейлонского и китайского чаёв, а также лучших сортов старых «отечественных» чаёв.

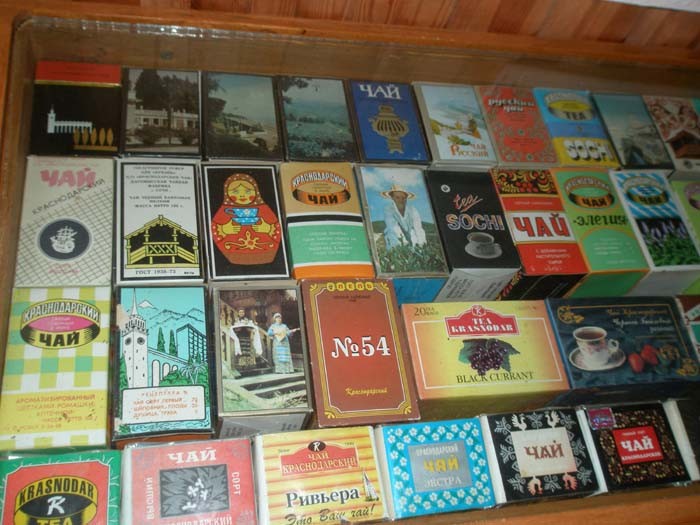

(Возьмем краснодарские, грузинские, азербайджанские чёрные чаи.) К лучшим из этих чаёв относили до (1991 года) прежде всего «букеты»: «Букет Грузии», «Букет Азербайджана», «Краснодарский букет». Они соответствовали высоким международным стандартам, обладая мягким, слегка бархатистым, достаточно полным, с приятной терпкостью вкусом и очень нежным, но не особенно сильным ароматом. К сожалению, эти наивысшие сорта были мало известны широкому кругу потребителей, ибо их изготавливали не каждый год, да и то небольшими партиями. Но они наглядно доказывали, что в России вполне реально существование собственного высококачественного чаеводства и чайной промышленности, ибо краснодарские чаи давали лучшие букеты, которые превосходили подчас и индийские и даже китайские высшие сорта чая.

Сорт «Экстра», по цене одинаковый с «букетами», обычно всё же отличался от них отсутствием тонкого аромата, хотя и обладал, как правило, полнотой вкуса.

Если же говорить не о характерных чертах высших сортов, а о наиболее типичных признаках основных групп российских чаёв, то краснодарские чаи (лучшие их сорта) более бархатисты, мягки и «сладки», более душисты по сравнению с другими чаями, особенно если их фасовали недалеко от места сбора (например, на Адлерской чаеразвесочной фабрике) и хранили при правильных условиях. Вместе с тем краснодарские чаи наиболее чувствительны к климатическим колебаниям и недостаткам хранения и быстро теряют не только аромат, но и вкус, если их сбор совпадает с дождливым сезоном. К тому же они крайне плохо переносят транспортировку и перефасовку. Вот почему краснодарский чай, фасованный в полукилограммовые пачки на месте сбора, – отличного качества, а тот же чай, перефасованный в мелкие пачки на (других) фабриках – низкого. Нежные, но слабоватые краснодарские чаи приятно пить с небольшими добавками индийского или цейлонского чая.

Грузинские чаи более резки и терпки по сравнению с краснодарскими. В случае хорошей кондиции они обладают полным, бархатистым, терпковатым и лишь им присущим характерным вкусом, который они унаследовали от своего предка – «кимыня». Вкус этот не похож на вкус индийских чаёв, и именно это обстоятельство порой сбивает потребителей, привыкших связывать понятие «чайный вкус» с резким вкусом индийского или цейлонского чая. Однако вкус грузинских чаёв более приятен, если его удастся чётко выявить правильным завариванием.

Грузинский чай можно успешно купажировать (то есть смешивать) с индийским и цейлонским, но лучше этого не делать, так как при этом специфические особенности грузинских чаёв смазываются. Лучше увеличивать навеску листового грузинского чая (его норму) на каждую заварку. Дело в том, что потребителя не устраивает экстрактивность грузинских чаёв, а точнее – слабая окрашиваемость настоя по сравнению с настоем индийского чая. Увеличить концентрацию настоя можно только путём увеличения дозы завариваемого чая. При высокой концентрации настоя и правильной заварке грузинский чай высших сортов обнаруживает свои положительные качества: тонкий аромат, приятный, своеобразный, не резкий, бархатистый вкус. Чрезвычайно важно для развития аромата и вкуса грузинских чаёв при заваривании соблюдать особый тепловой режим – высокую исходную температуру чайника и температуру помещения выше 20°С. Только при соблюдении этих условий грузинские чаи можно оценить по достоинству…

Ещё в 90-х годах XIX века и особенно в начале XX века было доказано, что и из грузинского чайного листа можно получать высокосортный чай при тщательной ручной обработке. Отдельные сорта грузинского чая уже до революции не были дешёвыми. Таковы были сорта «Богатырь», «Кара-Дере», «Зедобань», «Озургетский». Одним из лучших считали «Русский чай Дядюшкина». Качество его было выше средних китайских чаёв. Он удостоился даже золотой медали на Парижской выставке 1899 года, ибо содержал от 4,5 до 5,5 процента типсов (почек нераспустившегося чайного куста), что было выше, чем у тогдашних средних китайских чаёв, продаваемых на русском рынке. Всё это говорит о том, что чайный куст в Грузии может быть источником высококачественных чёрных байховых чаёв, если только чаем там будут заниматься квалифицированно и ответственно, откажутся от машинной уборки и перейдут на ручную, а также отойдут от ускоренной технологии чайного производства.

Следует остановиться ещё на одной категории чёрных байховых чаёв, которая известна под условным названием цветочных чаёв и иногда даже в специальной литературе выделена в совершенно самостоятельный тип чая. Люди старшего поколения, несомненно, помнят это название. Осталось оно и в словарях, и в литературе. Большинство потребителей заблуждаются, считая, что в состав цветочных чаёв входят наряду с листьями также и цветы чая. На самом деле при производстве чая никоим образом не используют чайный цветок, обладающий весьма слабым, едва заметным запахом. В цветочный чай, отличающийся особой душистостью, особой силой и своеобразием аромата, входят преимущественно или же исключительно типсы, причём недоферментированные типсы, что и придаёт этим сортам чая особенный аромат. Таким образом, цветочные чаи – это сверхвысшие сорта чёрных чаёв с особенно высоким процентом содержания типсов.»

Еще раз напомню, что типсы (в английском языке — кончики) — это листовые почки чайного куста, которые ещё не раскрылись или только начали раскрываться. На вид типсы как бы покрыты серебристыми ворсинками, поэтому их относят к чайной категории «байховый». Собираются кончики вручную, обычно вместе с двумя ближайшими листочками, которые вместе составляют чайный трилистник (флеш). По форме и размерам типсы напоминают листья багульника. Эту информацию можно найти в Википедии.

А мы вернемся к книге Вильяма Похлебкина. Он пишет: «Иногда цветочными называют по ошибке и чаи, надушенные запахом различных цветов. Однако в таком случае следует говорить не о цветочных, а об ароматизированных чаях.

Между тем ароматизированные чаи не представляют собой какой-то особой категории. Ароматизированы могут быть все типы байховых чаёв. При этом ароматизация ничего не меняет в существе биохимических процессов, определяющих тип чая, её производят уже после окончания процесса изготовления чая, как некое «наведение глянца» на совершенно законченный, готовый продукт. Таким образом, в результате ароматизации чаи не утрачивают характерных признаков своего типа, а лишь приобретают один-единственный дополнительный признак: новый, сильный, зачастую ярко выраженный аромат. И признак этот получен чисто механически, физическим путём, а не в результате биохимических изменений в самом чайном листе. Вот почему ароматизированные чаи следует рассматривать исключительно как дополнительные сорта соответствующих типов чаёв, а не как представителей какого-то особого типа чая.

Обычно ароматизируют чаи среднего качества, которые в процессе фабричной обработки теряют значительную часть своего естественного аромата и поэтому нуждаются в дополнительной ароматизации. Но ароматизации могут подвергнуть и высокие сорта; ароматический букет их при этом не только усиливают, но и разнообразят. Кроме того, наряду с ароматизацией у высоких сортов стараются при помощи различных фиксаторов задержать, закрепить на длительный срок их естественный аромат.

Возможны два способа ароматизации. Древнейшим способом, применяемым до сих пор, является ароматизация готового сухого чая с помощью различных душистых цветов и других частей растений (корней, семян), которые в различных пропорциях равномерно перемешивают с сухим готовым и, как правило, ещё теплым после сушки чаем. В течение определённого времени (от нескольких часов до суток) чай пассивно вбирает запахи этих ароматических растений, после чего их изымают из чая, а сам чай подсушивают. Приготовленный таким образом чай обладает сильным, хорошо различимым запахом того ароматизатора, который был к нему примешан… Искусственный аромат чая при правильном хранении сохраняется исключительно долго….

Другой способ ароматизации чая, внедрённый в некоторых странах… и получивший меньшее распространение (в основном в Англии и США), – это способ ароматизации с помощью различных ароматических эссенций, преимущественно синтетических.

Такая ароматизация обходится дешевле и может быть механизирована, в то время как первый способ – весьма дорогостоящий и не поддается механизации. Но качество чаёв при ароматизации эссенциями значительно ухудшено, особенно в случае применения синтетических эссенций.»

«Основное отличие зелёного чая от чёрного, если говорить о вкусе и аромате, состоит в том, что у зелёного чая отсутствуют специфический «чайный» запах и вкус – продолжает Вильям Похлебкин. — Людей, привыкших к чёрному чаю, всегда удивляет то обстоятельство, что зелёный чай «не пахнет чаем», как им кажется. Зелёный чай имеет терпкий, в сильной концентрации даже резко вяжущий вкус, слегка напоминающий вкус раздавленной виноградной косточки, но более приятный и более характерный. Этот своеобразный вкус сопровождает не менее своеобразный, исключительно тонкий, но сильный аромат, чуть отдающий смесью запаха свежевысушенного сена или завядшего земляничного листа и лепестков цитрусовых. Зелёные чаи плохого качества, однако, лишены всех указанных привлекательных оттенков тонкого аромата и отдают просто сеном. Именно поэтому у нас зелёные чаи не получили широкого распространения: рядовой потребитель не имеет возможности ознакомиться с подлинно хорошими зелеными чаями.

Зелёные чаи менее разнообразны по сортам, чем чёрные, но зато каждый сорт зелёного чая резче отличается от другого и внешним видом, и качеством, и характером.

Советский зелёный чай вырабатывали только в Грузии. Ассортимент грузинских зелёных чаёв довольно разнообразен…

Однако начиная с конца 1979 года ассортимент зелёных грузинских чаёв сокращался, что было с неудовольствием воспринято населением среднеазиатских республик, но совершенно не было замечено ни в России, ни в других регионах Советского Союза, где о зелёном чае всегда существовали весьма смутные представления. Между тем зелёный чай, не говоря уже о его чисто лечебных свойствах, является весьма приятным и своеобразным напитком. На мировом рынке его ценят выше многих сортов чёрного чая. Одной из причин слабого распространения зелёного чая среди населения России является, пожалуй, высокая стоимость его в прошлом.

Привычка пить только чёрный чай в свою очередь воспрепятствовала впоследствии распространению зелёного. Через сто лет его уже никто не знал. Только в последнее время зелёный чай стал постепенно завоевывать симпатии некоторой части потребителей в России, но по-настоящему культура его потребления ещё не вошла в наш быт. К тому же торгующие организации по традиции почти не завозят его, опасаясь, что он не найдет сбыта.

Жёлтые чаи изготовляют в Китае. Как и другие китайские чаи, подвергают отчасти искусственной ароматизации, которую они превосходно воспринимают. Этим несколько разнообразят ограниченное число сортов жёлтых чаёв.

В других странах из-за слабого знакомства с жёлтыми чаями их часто путают с зелеными ароматизированными и с пушонгами (это сорт тайваньского чая), механически включая в общую категорию ароматизированных чаёв.

В Европе жёлтые чаи почти неизвестны, так как на протяжении многих веков было запрещено вывозить их из Китая под страхом смертной казни. (Известно, что нарушения, связанные с торговлей чаем, а тем более с его контрабандой, карали в Китае всегда весьма сурово, невзирая на лица. Так, например, в XVI веке за передачу чая иностранцам был приговорен к смертной казни четвертованием императорский зять Оу Ян-Лунь.

В самом Китае жёлтые чаи употребляли первоначально только при дворе императора, а впоследствии – высшие сановники империи и во время религиозных церемоний. Лишь в 30-60-х годах XIX века был разрешён экспорт жёлтого чая в Россию в обмен на соболиный мех (но не на деньги). А в самом конце XIX века, после японо-китайской войны и кабального Симоносекского мира 1895 года, жёлтые чаи в течение полутора-двух десятилетий в небольших количествах стали проникать в Западную Европу. Такое же незначительное по времени «окно» для выхода жёлтых чаёв за пределы Китая представлял период с 1927-го по 1937 год, а затем с 1949-го по 1959 год, когда был допущен их экспорт в ограниченных размерах. С начала 60-х годов Китай вновь вступил на путь прежней политики резкого ограничения количества и ассортимента чаёв, вывозимых на внешний рынок. И первым в списке «закрытых» для Европы товаров, как и сто лет тому назад, был жёлтый чай. Сократилось его производство и на внутреннем рынке.

Несомненно, такая политика, проводимая Китаем на протяжении всей его истории в отношении жёлтого чая, не могла не породить и действительно породила многочисленные легенды вокруг этого продукта и напитка, подогрела и без того огромный интерес к нему среди любителей чая во всем мире. Однако попытки имитировать жёлтый китайский чай, например, в Японии, не удались. Одной из причин этого является отсутствие в других странах исходного сырья: на жёлтый чай идёт чайный лист с лучших плантаций Фуцзяни, имеющий много особенностей и прежде всего отличающийся мясистостью и плотностью при небольших размерах. Только такого рода лист пригоден для технологии жёлтых чаёв. Другой причиной является большая трудоёмкость и малая рентабельность производства жёлтых чаёв. Они требуют исключительно ручного труда. В современной капиталистической стране ни один предприниматель не возьмется за создание продукта, который требует больших затрат и сулит убытки.

Наконец, производству жёлтого чая в промышленных масштабах препятствует ещё и то, что его можно приготовлять лишь очень небольшими партиями. Иначе это будет уже не жёлтый чай, а что-то иное.

…Освоение такого уникального типа чая, как жёлтый, – непростое дело. Оно требует подготовки кадров, плантаций, отбора сырья и так далее. Летом 1977 года чайная промышленность Грузии стала выпускать новый вид продукции – чай «квители», что в переводе с грузинского означает «жёлтый». Этот чай, однако, нельзя считать повторением китайского жёлтого чая. По своим вкусовым и ароматическим свойствам грузинский жёлтый чай «квители» весьма приятен, мягок и чрезвычайно полезен по биохимическим показателям. Но это вовсе не жёлтый чай. В сухом виде, в россыпи, он похож на чёрный байховый грузинский чай, только отлив у него слегка оливковый. При размоле в порошок этот оливковый оттенок усиливается, в то время как у чёрного чая порошок приобретает тёмно-коричневый цвет.»

«Даже беглое и неполное ознакомление с химическим составом чая убеждает нас в том, что природа создала в чайном листе своеобразный химический склад или, вернее, целую химическую лабораторию – читает дальше в книге Вильяма Похлебкина «Чай, его история, свойства и употребление». — Причём самое удивительное и замечательное в том, что это постоянно действующая лаборатория. Сложнейшие химические изменения, взаимодействия, процессы окисления и превращения одних веществ в другие происходят в чайном листе непрерывно, не только пока он жив, пока он растёт, не только тогда, когда, попадая на фабрику, он подвергнут всевозможным завяливаниям, скручиваниям и ферментации, но даже и тогда, когда он, превратившись в маленькую сухую чаинку и, казалось бы, безжизненно лежит с миллиардами себе подобных где-нибудь на полках магазина или в вашем кухонном шкафу.

Древние китайцы считали необходимым выдерживать чай по меньшей мере один год, чтобы он приобрёл нужную кондицию, чтобы в нём произошли во время длительного хранения такие химические процессы, которые привели бы к улучшению его ароматических и вкусовых свойств, к повышению его качества. Правда, при этом требовались особые условия хранения, ибо при неправильном хранении в чае также будут происходить химические процессы, но они приведут не к улучшению, а, наоборот, к резкому ухудшению его качества. Но это уже другой вопрос… Здесь же важно уяснить, что химический состав чая не есть некая постоянная и неизменная величина, он меняется непрестанно вплоть до того самого момента, когда мы делаем глоток чая. Кроме того, химический состав чая связан с условиями его произрастания и со способом обработки, отчего чаи из разных районов произрастания, разных типов и даже разных сортов имеют различный химический состав. Вот почему разные типы и сорта чая неодинаково воздействуют на организм человека.

Но в целом чай – сокровищница полезных для человека веществ. Недаром с древнейших времён чай считали чудесным, волшебным напитком. Однако древние не могли даже догадываться о тех двух великолепных свойствах чая, о которых теперь знаем мы.

Одна из замечательных способностей чайного растения состоит в том, что оно вытягивает из почвы и синтезирует самые разнообразные и редкие, притом полезные для человека вещества. Природа не остановилась на этом и щедро одарила готовый чай другой, не менее удивительной способностью – отдавать в раствор свою самую лучшую, самую ценную, самую полезную для человека часть.

Вот почему и теперь, зная химический состав чая, мы с ещё большим правом, чем древние, можем восхищаться этим напитком и так же, как древние, имеем все основания смотреть на чай, как на чудо.

За много столетий до того, как химический состав чая стал известен, люди путём наблюдений и жизненного опыта обнаружили многие лечебные и питательные свойства чая. Чай издавна прославляли как исцеляющий напиток и поначалу употребляли как лекарственное средство. Люди прежде всего заметили, что чай стимулирует жизнедеятельность организма, усиливает работоспособность, ликвидирует усталость. Долгое время думали, что чай оказывает тонизирующее действие на человека в первую очередь тогда, когда служит ему для утоления жажды и для согревания; затем заметили, что чай повышает энергию, поскольку действует и как средство, утоляющее голод. Действительно, ни в коей мере не заменяя пищи, чай в то же время помогает человеку выдерживать довольно длительное время её недостаток, причём при употреблении чая во время скудного питания не только замедляется потеря массы, но и, главное, в значительной степени сохраняется работоспособность. Это свойство чая – замедлять или уменьшать изнашиваемость человеческого организма – издавна обеспечило ему славу идеального напитка для путешественников, моряков, геологов, охотников и людей других профессий, которые вынуждены работать в полевых условиях, часто менять обстановку, испытывать физические и нервные нагрузки, перенапряжение. Не случайно чай был принят «на вооружение» как обязательный продукт питания вначале в английской, а затем и во всех других армиях мира. Только впоследствии стало известно, что калорийность чая (точнее, свежего листа) почти в 24 раза выше калорийности пшеничного хлеба, что объясняется высоким содержанием в чае белковых веществ.

Давно было замечено, что крепкий чай действует как хорошее средство при расстройствах желудка, причём в случаях острого расстройства чай фактически остаётся единственным продуктом питания, который больной может употреблять в пищу.

Чай благоприятно действует на пищеварительный тракт человека также в силу своей способности адсорбировать вредные для организма вещества, поэтому чай не только «очищает» органы пищеварения от микробов, но и выполняет своеобразную химчистку всего содержимого нашего желудка, почек и отчасти печени.

…Чай эффективен как предупредительное средство против образования камней печени, почек и мочевого пузыря. Китайцам, например, почти неизвестна желчно- и мочекаменная болезни. А ведь именно китайцы, как никто в мире, не только регулярно пьют чай, но и умеют заваривать его, сохраняя в настое максимум эфирных масел.

В Китае, где веками эмпирически было известно, что чай является одним из радикальнейших средств предотвращения склероза и способствует долголетию, не считали даже нужным это как-то доказывать. Лишь последнее время китайские учёные поставили перед собой задачу не только исследовать, как действует чай, благодаря чему, каким свойствам он предотвращает склероз, но и выяснить, какие сорта китайского чая способны к этому в большей степени. Результаты этого исследования в 80-х годах оказались сенсационными: тщательно выверенные биохимические опыты, поставленные на трёх группах животных, показали, что фуцзяньские красные чаи буквально размывали и смывали, счищали жировой слой и тромбы в кровеносных сосудах, содействовали поддержанию высокой концентрации в организме витаминов Р, С и Е и успешно ликвидировали холестерин в крови.

Активизация деятельности головного мозга, усиление процесса мышления и его углубление, происходит под действием чая потому, что чай усиливает процесс питания кислородом сосудов головного мозга, расширяет их, облегчает и углубляет дыхание, очищает организм и прежде всего кровеносную систему от токсинов.»

Далее Вильям Похлебкин в своей книге приводит несколько старых способов применения чая при различного рода недомоганиях.

«Очень крепкий и сладкий (с сахаром) горячий чай с молоком – противоядие при отравлениях алкоголем и лечебными препаратами.

Тёплый чай средней заварки с лимоном, чёрным перцем и мёдом – мочегонное и потогонное средство при простудных заболеваниях дыхательных путей и легких.

Крепкий охлаждённый настой смеси зелёного и чёрного чая с добавлением небольшого количества виноградного сухого вина (1 чайная ложка на 1 стакан) – средство для промывания глаз при воспалительных процессах век, засорении слизистой оболочки, а также при конъюнктивитах.

Сок свежего чайного листа, экстракт чая или растёртый в порошок сухой чай могут служить средством от ожогов.

Жевание сухого зелёного чая хорошо помогает от тошноты при укачивании в автомашине и при морской болезни.»

И в заключение еще небольшой фрагмент из книги Вильяма Похлебкина. «Теперь, когда мы знаем о чае сравнительно много, невольно напрашивается вопрос: а как обстоит дело со снабжением человечества чаем в наши дни? Кто, какие страны снабжают мир чаем и где преимущественно пьют чай? До недавнего времени (до 1990 года) пять стран – крупнейших производителей чая давали 70 процентов мирового производства. Из этих пяти стран по производству чая три принадлежат к числу чаепьющих стран. Это Китай, Япония, Россия. Почти 75-95 процентов чаепродукции этих стран шло на их собственное внутреннее потребление. Более того, Россия и Япония, кроме собственного производства, ввозят ещё и заграничные чаи, чтобы обеспечить потребности своего населения в чае.

Таким образом, основными экспортерами чая на мировом рынке были и остаются Индия, Шри-Ланка и Индонезия, которые сами чай пьют весьма умеренно. За ними идёт африканская группа стран, которые экспортируют почти весь производимый ими чай. Это – Кения, Уганда, Малави, Мозамбик, Танзания, Заир, Мадагаскар, где внутреннее потребление практически отсутствует. Таким образом, снабжение всего мира чаем в значительной степени сосредоточено в руках тех стран, само население которых чая не пьёт и в повышении качества его не заинтересовано. (Это относится также и к Грузии.)

В то же время такая гигантская чаепроизводящая страна, как Китай, практически устранилась от вывоза чая на внешние рынки и если экспортирует, то немного по сравнению с внутренним производством. Это, конечно, не значит, что Китай перестал производить много чая. Но он производит его сегодня в количествах, покрывающих в основном лишь местные нужды, примерно пятую часть мирового производства… Для страны с миллиардным населением это немного, учитывая тамошние традиции чаепития…

…За последние сто лет происходило постепенное вытеснение Китая с мирового чайного рынка. Вот какими темпами шла эта утрата позиций Китая во всемирной чаеторговле. (Поначалу) Китай давал все 100 процентов мировой торговли чаем. В этом отношении у него не было конкурентов. Такие «великие чайные державы», как Англия и Россия, потреблявшие львиную долю производимого во всем мире чая, зависели от Китая, снабжавшего их чаем, и вынуждены были что называется «кланяться ему». Сам выход на мировой рынок Китая с чаем – результат длительного давления западных держав на Китай, который отказывался «открывать свои двери» и пошёл на вывоз своего чая отнюдь не добровольно. Только России и среднеазиатским государствам Китай продавал чай по своему желанию, так как эта торговля шла не на деньги, а носила вплоть до конца XIX века меновой характер.

Но вынудив Китай продавать чай, Англия одновременно начала его производство в Индии и на Цейлоне (в Шри-Ланке). И уже к концу XIX века положение изменилось: в 90-х годах Китай давал 70-66 процентов мировой торговли чаем, так как около трети мировых потребностей смогли уже производить Цейлон (Шри-Ланка) и Индия. Накануне Первой мировой войны доля Китая упала до 25 процентов, а накануне Второй мировой войны или, точнее, к середине 30-х годов (прошлого) века – до 10 %. Войны, в которые Китай был втянут в 30-40-х годах, привели к сокращению его участия в мировой торговле чаем до нескольких процентов. Фактически оно было сведено на нет.

Только в период с 1949-го по 1959 год… производство чая и его экспорт на мировой рынок были восстановлены до уровня, в половину того, что давала Индия и что было до войны – примерно около 10 процентов от общего поступления на мировой рынок. Однако после нескольких лет «культурной революции» и других перетрясок, глубоко затронувших экономическую жизнь Китая, даже и эта скромная доля упала ещё ниже.

Во-первых, она упала абсолютно, ибо на мировой рынок стали вывозить с каждым годом всё меньше и меньше китайского чая. Во-вторых, она упала относительно, поскольку за последние десятилетия значительно увеличился экспорт чая на мировой рынок не только со стороны чайных гигантов – Индии, Шри-Ланка, Индонезии, но и со стороны молодых африканских стран, которые хотя и производят не особенно большие количества чая, но зато всё произведённое вывозят, поскольку внутри этих стран чай не употребляют.

В результате доля Китая в мировой торговле чаем в 1970 году едва достигала 4-5 процентов и в 80-е годы не только не поднималась с этого низкого уровня, но и в отдельные периоды падала ещё ниже (фактически до 2-3). В (90-е годы XX века) Китай несколько увеличил долю экспорта чая в США, особенно зелёного, а также вывоз чёрного чая в Германию, так что общее количество экспортируемого на мировой рынок чая увеличилось примерно вдвое, составляет в весовом отношении около 5-7 процентов продаж чая на мировом рынке. В 1993 году сохранялась тенденция роста экспорта, так что, видимо, Китай восстановит вскоре свою долю в 10 процентов мирового экспорта, но более этого вряд ли.

Надо иметь в виду, что чайные вкусы населения нашей планеты за последние полвека существенно изменились. Новые поколения привыкли к резким южноазиатским чаям – индийскому, цейлонскому и вполне удовлетворены ими. Постоянными потребителями китайского чая остаются Англия и Япония, которые, несмотря на своё развитое чайное производство, охотно импортируют ценные китайские чаи. Небольшое количество китайского чая идёт в последние годы также в Ирландию, Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, США и ФРГ. Во всех этих странах потребление китайских чаёв, сохраняющих высокую стоимость, всё более и более ограничивается сравнительно узким социальным слоем – верхушкой буржуазии и крайне немногочисленной теперь аристократией.

Основным же потребителем чая из не производящих чай стран остаются страны англосаксонской зоны, закупающие ежегодно на мировом рынке в общей сложности 850-870 тысяч тонн чая, а также арабские страны, Ливия, Египет, Ирак, Судан и Иордания, ввозящие вместе 150-170 тысяч тонн чая. Эти две группы стран потребляют чуть более половины производимого в мире чая, остальную половину «выпивают» Китай, Япония и Россия.

На фоне этих чаепьющих гигантов процент потребления чая другими странами выглядит мизерным. Характерно, что английское влияние в области бытовых традиций и привычек столь же прочно закрепилось и сохранилось как в странах, крепко связанных с Великобританией в прошлом (Канада, Новая Зеландия, Австралия, ЮАР), так и в странах, ведших на протяжении длительного времени борьбу против английского колониального господства (Ирландия, Египет, Судан, Ирак).

Этот факт ещё более наглядно подтвержда(ется) данными о потреблении чая на душу населения в разных странах. Среди двух десятков стран с наивысшим потреблением чая (более полкилограмма на душу населения в год) три четверти находились в прошлом либо находятся по сей день под английским влиянием. Исключение составляют лишь Япония, Иран, Нидерланды, Марокко и Тунис – страны с давней, добританской чайной традицией.

Что касается Китая, то данные о приобретении чая в этой стране на душу населения всегда были предметом догадок, ибо никакой статистики на этот счёт не существовало и, по-видимому, не существует. Можно лишь предполагать, что китайцы потребляют чая примерно столько же, сколько и в Гонконге, свыше 1 килограмма, но не более полутора килограммов на душу (населения) в год.

Дело в том, что в Китае, в отличие от Японии, потребление чая семейное. Чай заваривают в больших чайниках обязательно на всю семью, поэтому расход чая гораздо меньший, хотя его крепость и частота потребления не меньше, чем в Англии, где потребителями чая являются одинокие люди или семьи стариков из двух человек. В этом случае расход чая резко возрастает. В Индии, США на душу населения приходится менее 300 граммов чая, в России – около 250 грамм. Объясняется это разными причинами: в Индии – бедностью большинства населения, которому чай просто не по карману; в США – значительным процентом среди населения германских и романских народов, а также (африканцев), которые не употребляют чай, как напиток; в России – установившейся в последние годы привычкой большинства населения пить довольно жидкий чай.

В то же время в (России) есть отдельные районы (Бурятия, Башкирия, Калмыкия, Татария), где потребление чая на душу населения в год достигает более 4 килограммов, то есть примерно стоит на уровне потребления чая в Англии.

За самое последнее место в мире по потреблению чая на человека «спорят» Испания и Греция, где на каждого приходится в год всего-навсего 20 грамм, почти вдвое меньше, чем идёт на заварку в течение одного дня у скромной английской семьи. Недалеко ушли от этих «чемпионов» жители Франции и Италии, довольствующиеся 50-граммовой пачкой чая в течение года, но зато выпивающие уйму вина.

Существует довольно чёткое распределение потребления чая, кофе, пива и вина, которое никогда не «перекрещивается». Это значит, что народы, потребляющие кофе или вино, не потребляют одновременно чая. Самые яркие примеры – французы и итальянцы, с их 30-40 граммами чая в год! А с другой стороны – китайцы, японцы и узбеки, на которых в среднем приходится по 100 миллилитра виноградного вина на целый год. Не менее поразительно и то, что потребление чая, принадлежащего к самым безвредным, а скорее к полезным напиткам, весьма умеренно даже у «чемпионов» такого потребления. Чай потребляют килограммами – от 1 до 4 килограммов, кофе – уже десятком килограммов – от 9 до 12 килограммов, вино – десятками литров – от 50 до 100 литров, а пиво – сотнями литров – от 100 до 150 литров. И после этого находятся люди, которые боятся заваривать чай «чуть-чуть покрепче»?!