«История чая.» Взгляд из Подольска Часть 1

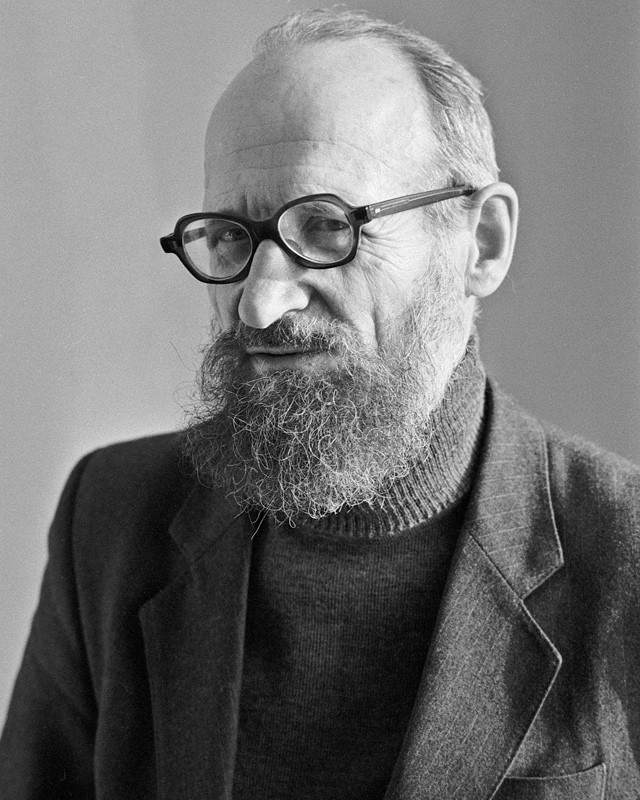

Был такой в России известный знаток истории стран Скандинавии — Вильям Похлебкин. Последние годы он жил в Подмосковном Подольске. Во всем в мире его знали довольно широко: как кандидата исторических наук, специалиста в области международных отношений, как географа, геральдиста и даже как знатока русской кулинарии.

Он реставрировал некоторые древнерусские кушанья. Не блюда, а именно кушанья. Ощутите разницу. Он предложил ввести в рацион космонавтов купаж черного и зеленого чая. Его книга, посвященная история водки была удостоена премии Ланге Черетто. Она присуждается международным жюри кулинаров Англии, Франции, Германии и Италии. Большинство его работ, посвященных кулинарии, много раз переиздавались. Их общий тираж во всем мире приближается к 100 миллионам экземпляров.

Вильям Похлебкин родился в семье революционера, у которого был когда-то подпольный псевдоним «Похлебкин», позднее заменивший ему фамилию. Сына он назвал то ли в честь Уильяма Шекспира, то ли по инициалам Владимира Ильича Ленина.

В 1941 году Вильям добровольцем ушел на фронт и почти всю войну был рядовым разведчиком. В 1944 году он написал письмо начальнику Главного политуправления Красной Армии, в котором заметил, что «в связи с тем, что исход войны уже предрешён…, всех способных людей следовало бы послать учиться, чтобы восстанавливали страну, чего и себе желаю». И затем в 1945 году он поступил на факультет международных отношений МГУ.

Впоследствии Вильям Похлебкин написал более сорока книг и более 600 различных статей на самые разные темы. Его труды, изданные в 1996-99 годах, составили шесть томов. Отдельные его работы были переведены на многие языки мира. Кое-кто из друзей называл его «человеком-энциклопедией», а некоторые издатели вспоминают с тоской про его «неподъемный портфель», в котором он носил свои «гениальные статьи».

Вильям Похлебкин, живший когда-то в Подмосковье, написал несколько книг о чае. Я хочу почитать фрагменты из той, которая называется «Чай, его история, свойства и употребление». Она посвящена известному во всем мире напитку и рассказывает о происхождении чая, о его истории, о его распространении, о свойствах чая и о пользе его для человека. И конечно же о том как надо заваривать чай, с чем его пить, а также о том, как готовят этот напиток разные народы мира.

В предисловии к этой книге Вильям Похлебкин написал:

«Чай – пока самый распространённый напиток на земном шаре. По общим подсчетам он является основным для двух миллиардов человек на земле.

Чай – один из самых древнейших напитков, употребление которого неразрывно связано с национальной культурой, хозяйством и историческими традициями многих народов.

Но чай – не просто напиток в ряду других напитков. Для некоторых народов и народностей, он является продуктом первой необходимости. Есть народы, которые буквально живут чаем, ценят его наравне с хлебом как жизненно важный, ничем не заменимый продукт. Только в нашей стране эти народы в общей сложности составляют 25 миллионов человек.

Вот почему надо заботиться о том, чтобы потребление чая приносило максимум пользы, было основано не только на привычках и традициях, но, прежде всего, на знаниях, на современных научных представлениях о продукте. Более чем за 5000 лет существования культуры чая о нем написано огромное число книг, статей, исследований. Чай изучали и по сей день продолжают изучать как растение, требующее специфических условий произрастания; как пищевое сырье, требующее сложной, разнообразной и тщательной обработки; как готовый продукт питания, требующий особых условий хранения и транспортировки. Выращиванием, изготовлением чая и торговлей им заняты сотни тысяч людей на земле.

Казалось бы, о чае сейчас известно все. И тем не менее весьма редко в литературе о чае можно найти сведения о том, как правильно приготовить чайный напиток, и тем более о том, как его пить. Иной скажет, что это дело несложное: взял кипятку и заварил «чаек», на это уменья не надо. Это – глубочайшее, невежественнейшее заблуждение!

Так создается парадокс: зная, как вырастить и изготовить хороший чай, мы не придаем значения тому, как его употреблять. Между тем неправильным, неумелым или небрежным завариванием можно испортить самый наилучший сорт чая и тем самым не только свести на нет все усилия по созданию полезного продукта, но и изменить характер воздействия чая на наш организм. Как и некоторые другие продукты, чай обладает различной способностью воздействия. Всё зависит от того, как его применять.»

Чай. «Откуда возникло это слово и что оно означает для нас? – задается вопросом Вильям Похлебкин и сам на него отвечает. — Под словом «чай» мы обычно подразумеваем и напиток (чашку чая), и сухой чай (пачку или цыбик чая), и само чайное растение (куст чая).

В Китае чай имеет сотни названий, в зависимости от района произрастания, типа или сорта. Но самое употребительное наименование, обобщающее и чаще всего присутствующее в сложных составных названиях сортов, – это «ча», что значит «молодой листочек» …

Иероглиф для обозначения чая на всем пространстве Китая одинаковый. Это один из самых древних иероглифов, созданный в V веке, когда возник сам термин, само слово «чай».

Все другие народы мира заимствовали свои наименования чая у китайцев. Конечно, они слегка исказили китайское название, так как по-своему слышали и произносили его. Кроме того, имело значение и то, из какой части Китая поступал чай в ту или иную страну.

В Россию чаи поступали испокон веков из Северного Китая – либо из Ханькоу, либо через Ханькоу, и поэтому русское слово «чай» ближе всего к северокитайскому, столичному, или так называемому мандаринскому произношению. От русских это название восприняли большинство народов нашей страны и такие славянские народы, как болгары, чехи, сербы…

По единодушному мнению большинства видных зарубежных учёных, родиной чайного растения следует считать Юго-Западный Китай (Юньнань) и примыкающие к нему районы Верхней Бирмы и Северного Индокитая (Вьетнам). Именно здесь обнаружены наиболее древние формы чайного куста, и именно отсюда исходят две ветви географического распространения чайного растения в пределах Азии – на север и на юг.

Действительно, в этом благодатном по своим природным условиям районе Юго-Восточной Азии, где весна бывает четыре раза в году, имеются идеальные условия для роста и развития чайного растения. Там под открытым небом круглый год атмосфера, которую мы привыкли наблюдать лишь в оранжереях ботанических садов: жарко, влажно, теплый воздух напоен испарениями, почти ощутим, как парное молоко. В этих условиях чайное растение бурно растет в течение всего года, оно покрыто большим количеством плотных, темно-зеленых, достаточно крупных листьев, оно непрерывно дает все новые побеги – вегетирует, как говорят ботаники, круглый год.

Чем дальше на север продвигалось чайное деревцо, тем меньше становились его размеры, тем более оно напоминало куст, тем меньше и плотнее делался чайный лист, тем реже – три, два, а то и один раз в год, только весной, – рождались на чайном кусте новые листочки. Наоборот, по мере продвижения того же самого юньнаньского деревца к югу, в леса Индокитая и Индии, ближе к экватору, где лето жарче, древовидная форма получила дальнейшее развитие, листья стали еще крупнее, но внутренние процессы роста, обмена веществ, характерные для чайного растения, от этого коренным образом не изменились. Это были лишь отличия разновидности, а не вида, подобно тому, как дети одних и тех же родителей могут отличаться один от другого ростом, цветом глаз и волос, характером.

В результате селекции ученые-чаеводы вывели внутри каждой разновидности или ее вариаций соответствующие агротипы, или, как их теперь принято называть, клоны чая, отвечающие особым климатическим и почвенным условиям какого-либо узкого географического района. Таковы, например, клоны чая, выведенные в Грузии Ксенией Ермолаевной Бахтадзе, – грузинский № 1, грузинский № 2, зимостойкие с 3 по 12 и высокоурожайный клон «Колхида», обладающий повышенным содержанием фенольных соединений и других ценных веществ. Все они – младшие родственники одной большой семьи вида чаёв, или китайских камелий.

Люди давно обратили внимание на чрезвычайную выносливость чайного растения и его относительную неприхотливость. Чайный куст может расти на скудных, даже почти каменистых почвах, на скалах, чуть припорошенных слоем земли. Чай выносит разнообразные климатические условия: и атмосферу «парной бани», и тропическую жару, и снежный покров, и морозы до минус 20°С, и пятимесячную зиму.

Чай не подвержен «эпидемическим» заболеваниям, которые так опасны для других тропических и субтропических культур и которые опустошают полностью плантации кофе, винограда. Чай, наконец, не изнежен, он являет собой в этом отношении полную противоположность дереву какао (оно заболевает от любого температурного колебания или случайного повреждения, и землю вокруг него надо буквально перетирать руками, пока она не обратится в пух). Помимо всего этого, чайный куст исключительно долговечен – он может жить и плодоносить сто и более лет.

Чтобы чайный куст был не просто растением, а выгодным хозяйственным объектом, чтобы он давал чайный лист, ему крайне необходимо, помимо тепла, еще одно непременное условие – влага, влага и ещё раз влага. Причем чай любит влагу в двух видах: во-первых, повышенную влажность воздуха, атмосферу хорошо натопленной бани; во-вторых, влагу в виде осадков, в виде частого и обильного полива. Но чай не выносит ни малейшего застоя воды под корнями; они должны омываться водой, а не находиться в воде. Вот почему чай взбирается на горные склоны, на крутые террасированные холмы, где вода может стремительно стекать, почти не задерживаясь.

Чай разводят исключительно ради листьев. И собирают их столько раз в году, сколько чай вегетирует в данной местности. В тропических странах, в Индонезии, Шри-Ланке, Южной Индии, где всегда лето и чай вегетирует непрерывно, чайный лист собирают на плантациях круглый год. В Северо-Восточной Индии сбор продолжается 8 месяцев (с апреля по ноябрь), а ещё севернее, в Китае, – от четырёх до двух раз в году (с апреля по сентябрь) в зависимости от района произрастания, в Грузии и Азербайджане чай собирают через каждые 10-20 дней с апреля по сентябрь или с мая по октябрь. Но основной сбор в Грузии приходится все же на май (до 40-45 процентов сбора). При этом собирают не весь лист, а лишь самые нежные, самые молодые, мягкие и сочные листочки, только-только распустившиеся, а иногда еще не распустившуюся почку на кончиках побега. Эти первые два-три листочка с частью стебелька, на котором они укреплены, а также почка еще не распустившегося верхнего листочка вместе называют флешь.

В Индии почву на чайных плантациях даже не рыхлят. Чайный куст с благодарностью откликается на такой вид ухода, при котором не допускается вмешательство в его естественную жизнь и в то же время значительно улучшаются внешние условия его произрастания. Примером такого ухода может быть затенение плантаций с помощью посадок рядом с чаем особых деревьев-затенителей – альбиций и дальбергий.

Эти бобовые деревья одновременно насыщают почву азотом и удобряют её. Кроме того, их корневая система, располагаясь совсем в другом почвенном слое, глубоко под корневой системой чайных кустов, не только не мешает им, но и как бы поддерживает их, питает и даже задерживает для них воду, которую в засушливые периоды чайный куст может использовать как резервную. Деревья-затенители выполняют и другие функции: они защищают чай от ветра, от палящего солнца, под их кроной создается особый микроклимат парника, в период проливных тропических дождей они осторожно распыляют воду над чайными кустами и, наконец, предохраняют чайный куст от пыли, обволакивают его приятным запахом своих цветов, листвы и даже древесины. Неудивительно, что деревья-затенители способны увеличить урожайность чайных кустов в 2-3 раза.

В Европе единственный производитель чая – Россия, имеющая небольшие плантации на юге Краснодарского края и в Причерноморье.

Что же касается чайного производства в Грузии и Азербайджане, то его судьба после распада СССР неизвестна, ибо крайне сомнительно, чтобы оно выдержало конкуренцию на мировом рынке.

Однако лишь весьма немногие из перечисленных чайных районов (всего не более пяти) пользуются всемирной известностью как районы, дающие отборные чаи высшего класса. Высшие, лучшие чаи дают лишь крайне небольшие по территории «точечки» внутри чаепроизводящих «пятен». Как правило, они представляют собой высокогорные плантации, расположенные выше 1500-1800 метров над уровнем моря. В Китае это – Юньнань и Фуцзянь, в Японии – Уджи (префектура Киото), в Индии – Дарджилинг (Западная Бенгалия), Нилгирис (штат Мадрас) и отчасти Казиранга (Верхний Ассам), в Шри-Ланке – высокогорные плантации в южной части острова Цейлон.»

Вот что пишет в своей книге Вильям Похлебкин о развитии чаеводства в России и в СССР до его распада:

«Несмотря на то что в Российской империи практически не существовало территорий, пригодных для возделывания чая, стремление вырастить «русский чай» появилось уже в XVIII веке, а в середине XIX века оно было реализовано, и затем на протяжении XX века чаеводство получило такое развитие в СССР при постоянной государственной поддержке, что в конце концов заняло видное место в мире – в одном ряду с крупнейшими чаепроизводящими странами земного шара. Это была поистине фантазия, превращенная в быль, и забывать эту страничку русской истории и настойчивости нельзя.

В 1792 году в одном из русских журналов появилась статья Сиверса о том, «Как произращать чай в России», где намечалось получать чайные кусты из Японии и создавать чайные плантации в районе города Кизляра, в самой южной точке тогдашней Российской империи. Однако в то время дальше этой идеи дело не пошло.

Первые попытки реально акклиматизировать чай в России, на территории Черноморского побережья Грузии, были предприняты в начале 30-х годов XIX века, одновременно с попытками англичан создать собственное чаеводство в Индии. И занялась этим первоначально православная церковь, считавшая, что чай воспитывает воздержание.

В 1834 году монах Саллюстий убедительно доказывал возможность разведения чая в России. Однако царское правительство не уделяло должного внимания этому вопросу, и опытами по разведению чая занимались первое время лишь отдельные энтузиасты-чаеводы да богатые землевладельцы вроде грузинских князей Эристави, которые могли не опасаться, что их разорит подобная затея.

Толчком к серьезному и более настойчивому развитию чаеводства в Грузии послужила случайность, инициатива исходила не от местных жителей. Во время Крымской войны в 1854 году близ города Поти потерпело аварию английское военное судно, и его экипаж попал в русский плен. Один из офицеров этого судна Джекоб Макнамарра женился на грузинской дворянке и остался в Грузии. Но как истый шотландец, он не мог жить без чая. Ему-то и пришла мысль разводить чай в Грузии, и первые опыты в этом направлении он предпринял в имении князей Эристави (в районе Озургети).

Этот шотландец был отцом будущего (грузинского) академика Николая Яковлевича Марра (1864-1934). Под его наблюдением в районе Озургети и Чаквы были созданы небольшие чайные плантации, и уже в 1864 году на одной из торгово-промышленных выставок России демонстрировали первые образцы «кавказского чая». Это был прототип нынешнего грузинского чая. Но качество его было таково, что он не мог тогда конкурировать с привозным китайским чаем, его использовали в дальнейшем исключительно для подмеса к импортным чаям.

В конце XIX века были сделаны робкие попытки расширить плантации чая на территории Грузии за счет использования обширных земель царской семьи. Но далее предварительных наметок и экспедиций за семенами и саженцами в другие страны дело фактически не двинулось. Производимый же в других хозяйствах Грузии чай не имел до революции 1917 года серьезного товарного значения, хотя его продавали на провинциальных ярмарках под названием «русский» или «озургетский».

К концу XIX – началу XX века относятся также попытки отдельных селекционеров энтузиастов продвинуть культуру чая севернее, за пределы Грузии и в другие субтропические точки России. Так, в 1896 году Михаил Новоселов впервые посадил чайный куст в Азербайджане, в Ленкоранском районе, где к 1900 году были заложены уже небольшие опытные участки. Почти в то же самое время другой энтузиаст – крестьянин (Иуда Антонович) Кошман – акклиматизировал чайный куст в Солох-Ауле, в 60 километрах к северу от Сочи, на территории нынешнего Краснодарского края. Это был уже в полном смысле слова русский чай, формально произраставший на территории России.

Таким образом, трудами практиков-энтузиастов уже в XIX веке было экспериментально доказано, что субтропики России пригодны для выращивания чая. Но косность и неповоротливость хозяйственных и административных органов царской России являлись препятствием на пути развития отечественного чаеводства. К 1917 году общая площадь всех чайных плантаций в России едва достигала 900 гектаров.

Перелом наступил с середины 20-х годов, когда была принята государственная программа развития чайного дела. Прежде всего внимание было уделено Грузии. Чайные плантации были созданы не только в причерноморских районах Аджарии и Гурии, но и почти во всех других частях Грузии: в Абхазии, Имеретии, Менгрелии и даже в далекой от Черноморского побережья Кахетии. Кроме того, уже в конце 20-х – начале 30-х годов начались работы по созданию второго чаепроизводящего района Закавказья – на территории Азербайджана, в Ленкоранской, а также в Закатальской зоне. Здесь в 1928-1929 годах были вновь посажены саженцы, так как дореволюционные чайные плантации погибли в 1920 году, а в 1932-1934 годах началась первая промышленная закладка плантаций, и в 1937 году была выпущена первая пачка азербайджанского чая.

В 1936 году начали осваивать и третий чаепроизводящий район – Краснодарский край

РСФСР, где закладки чайных плантаций были сделаны первоначально в Адлеровском и Лазаревском районах, война прервала эти работы. Лишь с 1949 года они были продолжены, причем вновь стали осваивать еще и Майкопский район, где через три года впервые собрали чайный лист. Плантации появились также в Тульском и Горяче-Ключевском районах Краснодарского края.

Было доказано, что на Северном Кавказе, в Закарпатье и Казахстане – у самой северной границы сухих субтропиков – чайный куст может расти, и не только расти и выживать при пятимесячной зиме, но и давать чайный лист, пригодный для изготовления чая.

К концу 1970 года только в одной Грузии готового чая было произведено 95 тысяч тонн.

В годы советской власти примерно от четверти до трети потребляемого в России чая импортировали из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Кении, Танзании, в то время как до 1917 года Россия удовлетворяла потребности своего населения на сто процентов за счёт импортных чаёв.

В 50-х – 70 годах СССР превратился в чае экспортирующую страну. Вплоть до 1989 года советские чаи – грузинский, азербайджанский и краснодарский, или «русский», как его называют за рубежом, – поступали на внешние рынки: в Польшу, ГДР, Венгрию, Румынию, Финляндию, Чехословакию, Болгарию, Югославию, а также во многие азиатские страны – Афганистан, Иран, Сирию, Южный Йемен, Монголию. В Азию шел ценимый там и незаменимый не только для монголов, но и для бурятов, хакасов, тувинцев кирпичный и плиточный чай.

Сегодня не только потеряны все эти рынки, но утрачен полностью и внутренний, собственный, сугубо российский рынок, превратившийся в поле свободной конкуренции чаепроизводящих стран. В результате политических и экономических изменений, происшедших в 1989-1992 годах в СССР и в Восточной Европе, Россия оказалась вычеркнутой из числа чаепроизводящих стран мира и превратилась в полностью зависимую от импорта чая страну, вынужденную расходовать на чай немалую часть своего бюджета и валютных запасов, что неизбежно ведет к сокращению потребления чая населением страны.»

Напомню, я знакомлю вас с отдельными фрагментами книги Вильяма Похлебкина «Чай, его история, свойства и употребление». Она была издана в двухтысячные годы. Вильям Похлебкин написал несколько книг о напитках и кулинарии разных народов. Он сделал это интересно и занимательно. Благодаря своей образованности и эрудиции. А многие его книги стали настоящими бестселлерами. Хотя сам автор не является по профессии кулинаром. Но пишет об этом так увлекательно и со знанием дела, что даже самые искушенные специалисты в этой сфере со всем уважением отдают дань Вильяму за его прекрасную работу. Итак.

«Прежняя технология, существовавшая веками, устарела – пишет Вильям Похлебкин. — И дело тут не, только в том, что сегодня процесс производства чая во всех чаепроизводящих странах стал механизированным, хотя уже одно это обстоятельство внесло изменения в технологию. Главное состоит в том, что современная технология производства чая основывается на глубоком понимании существа тех химических превращений, которые испытывает чайный лист, прежде чем стать сухим чаем. Это дает возможность отойти от традиционного способа производства, совершенно исключить из процесса обработки некоторые операции или сократить их время, ввести некоторые новшества в режимы обработки и в целом сделать короче весь процесс производства.

Если традиционная технология требовала от работников большого навыка и квалификации, немалого напряжения сил и абсолютной точности в выполнении отдельных операций, а также индивидуального искусства, то современная технология, применяющая совершенные машины, основана прежде всего на знании биохимии чая и чайного производства. Иными словами, создавая промышленные марки чая, мы всё в большей степени опираемся на науку. Вот почему роль ученых-биохимиков в современном производстве чая все более возрастает. Отсюда понятно, почему исследовательские работы по биохимии чая и чайного производства за последние годы достигли высокого уровня и привели к обновлению представлений о чае и тем самым к обновлению способов его производства.

Чтобы представить себе, какое значение имеет технология и её изменения для создания разнообразных чаёв, следует иметь в виду одно важное обстоятельство: из одного и того же исходного материала, из одного и того же свежесобранного зелёного чайного листа на чайной фабрике можно получить различные типы готового чая – чёрный, зелёный, красный и жёлтый; рассыпной, прессованный или быстрорастворимый. Всё будет зависеть лишь от того, каким операциям, какому технологическому процессу будет подвергнут на фабрике один и тот же чайный лист.

В общих чертах технологический процесс производства чая на современном механизированном предприятии сводится к следующим операциям: завяливанию, скручиванию, ферментации, сушке и сортировке.

На фабриках в России – Адлерской и Майкопской – завяливание производят искусственным способом, а за рубежом (например, в Индии и Шри-Ланке) – естественным. В то время как в Индии завяливание длится от 18 до 22 часов, у нас тот же процесс продолжается 6-8 часов (а в новом завялочном агрегате всего 3-4). Ясно, что подобная спешка не слишком способствует улучшению качества чая. Он вначале недозавяливается, а затем от этого плохо скручивается.

Скручивание происходит в особых машинах – роллерах, сжимающих ткань чайного листа. Смысл этой операции в том, чтобы разрушить структуру ткани листа на уровне молекулы (!), не раздавив чаинки внешне. Именно вследствие этого «высвобождается» аромат. Вот почему при покупке чая следует отдавать предпочтение туго скрученным чаинкам, а не плоскому, сеченому чаю.

Затем следует процесс ферментации – один из основных в производстве чёрного чая. Именно во время ферментации образуются специфические вкус и аромат, свойственные чёрным чаям. Обычно ферментация происходит без вмешательства машин и человека, который должен лишь следить за процессом, чтобы определить, когда наступит кульминационная точка, когда чайный лист достигнет наивысшей стадии развития вкуса и аромата, после чего процесс ферментации обрывают, не позволяя чаю «перезреть».

Следующий процесс, сушка, происходит в специальных чаесушильных машинах при температуре 92-95 °С, причём температура самого чая-полуфабриката достигает 70-75 °С. Основная цель сушки – довести влажность чая до нормальной.

В целом ряде стран (Китай, Япония, Англия) после окончательной сушки чай иногда ароматизируют, добавляют к нему ароматические вещества, которые либо придают чаю совершенно новый аромат, либо усиливают, восстанавливают аромат, утраченный чаем в процессе фабричной обработки.»

«Большинство потребителей привыкло различать чаи в основном по району произрастания: индийский, цейлонский, грузинский, краснодарский и так далее, считая географический признак главным для того или иного сорта чая – пишет в своей книге Вильям Похлебкин. — Многие думают, что в каждом из этих географических районов растет ботанически иной, особый вид чайного куста. Такое мнение ошибочно. Единственный в ботаническом отношении вид чайного растения в трёх своих разновидностях способен при различной фабричной обработке давать всё то громадное разнообразие готовых чаёв, которое теперь знает человечество, – тысячи торговых сортов.

Всё многообразие чаёв делят, как сказано выше, на четыре основных типа: чёрный, зелёный, красный и жёлтый. Такое деление отнюдь не обусловлено чисто внешним видом, различной окраской чаёв как в сухом виде, так и особенно в настое. Цвет является лишь внешним отражением различий в биохимических процессах обработки чайного листа, что в конечном счёте оказывает влияние на химический состав и основные вкусовые и ароматические признаки каждого типа чая.

Все указанные типы готового чая (чёрный, зелёный, красный и жёлтый) и их разновидности (байховые, прессованные, экстрагированные) различают ещё и по странам производства (китайские, индийские, японские, цейлонские) или же более узко – по районам произрастания (ассамские, дарджилинги, уджи, грузинские, азербайджанские, краснодарские). При этом следует иметь в виду, что в некоторых районах производят только определённый тип или разновидность чая, и в таких случаях указание на район произрастания уже даёт представление о типе или разновидности того или иного готового чая. Например, японский чай из Уджи – всегда зелёный, краснодарский и цейлонский – всегда чёрный, байховые тайваньские чаи – в основном красные.

Качество готового чая, а следовательно, и его сорт зависят от многих факторов, которые складываются постепенно, начиная с момента роста чайного куста на плантации и кончая завершающей стадией промышленной обработки – ароматизацией. В число этих факторов входят: во-первых, условия роста чайного растения (свойства почвы, количество осадков, обращённость к солнцу, соседство других растений, возраст чайного куста, тщательность ухода); во-вторых, условия сбора чайного листа (тщательность сбора, вид сбора – ручной или машинный, вид листьев – чем моложе, нежнее собираемые флеши, тем выше сорт готового чая); в-третьих, время сбора чайного листа (этот показатель для каждого географического района индивидуален: для китайских чаёв более ранний сбор даёт более высокий сорт, ибо погода в это время ещё холодная и сухая, лист растёт медленно и получается небольшим и плотным, концентрированным; у индийских же чаёв лучшие чаи получаются от сборов на краях сезона – ранней весной или поздней осенью, то есть до или после периода летних муссонов; у грузинских чаёв качество чая из листьев майского сбора хуже июльского и августовского, ибо в условиях Закавказья в чайном листе накапливаются наиболее ценные вещества в солнечные, поздние летние месяцы; в-четвёртых, характер обработки, технологическая схема (более совершенная, более тщательная обработка без малейших нарушений технологии даёт более высокие сорта; в частности, тщательность фабричной обработки байховых чаёв отражается на степени скрученности листа – чем туже, крепче скручен лист, тем выше сорт); в-пятых, (от) характера дополнительной обработки (искусственная ароматизация и купажирование).

В Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии многие сорта чая имеют оригинальные названия (например, «чёрный дракон», «серебряные иголки», «реснички красавицы» и тому подобное), принятые только в данной стране.

У нас торговые сорта чёрного байхового чая различают главным образом по месту произрастания (индийский, цейлонский, грузинский); к названию обычно добавляют порядковый номер сорта (высший, первый, второй, третий), а иногда и какой-либо дополнительный эпитет (отборный, экстра) или дополнительный номер (например, грузинский чай первого сорта № 300, азербайджанский № 400).

Единственной в мире страной, выпускающей все известные типы и разновидности чая, был и остаётся пока Китай. Красные и жёлтые чаи выпускают почти исключительно в Китае (а также на Тайване), хотя данные о количестве и доле их в общей чайной продукции страны Китай не публикует.

Что же касается чайной промышленности других стран, то они специализированы преимущественно на выпуске какого-либо одного типа чая – чёрного или зелёного.

Российская чайная промышленность выпускает в последние годы лишь один тип чая – чёрный.

Промышленность Индии также ориентирована преимущественно на выпуск чёрных байховых чаёв и лишь в крайне незначительных количествах (менее одной сотой части общей продукции) даёт зелёные, притом одни байховые. Примерно такое же соотношение между производством чёрных и зелёных чаёв во Вьетнаме.

Наоборот, Япония производит главным образом зелёные байховые чаи, а чёрных выпускает около одной пятой части общего количества, причём исключительно на экспорт.

Шри-Ланка, Малайзия, Индонезия и все чаепроизводящие страны Африки (Кения, Уганда, Танзания, Малави, Конго) специализированы исключительно на производстве чёрных чаёв.

Особняком стоят в области производства чая страны Индокитая – Таиланд, Лаос, Камбоджа, где чай производят в основном для местных нужд, весьма разнообразного ассортимента, но в небольших количествах и сильно отличающийся от мировых стандартов. Так, в Таиланде выпускают различные сорта «оранжевого», или «коричневого» чая, близкого к чёрному, но менее ферментированного, имеющего интенсивный, но отличающийся колером от чёрного настой. В Камбодже и Лаосе известен так называемый «синий» чай – своеобразная разновидность зелёного, отличающийся, однако, собственным терпким вкусом, душноватым, но приятным ароматом и тёмным, интенсивным колером. Для производства этих чаёв применяют, как правило, старинную ручную технологию, дающую возможность бесконечно варьировать процессы завяливания и ферментации, добиваясь тем самым создания промежуточных между основными четырьмя типами чая видов.»

Куст чайного дерева, который дает известный всему миру напиток. Уверен, в каждом доме есть пачка какого-нибудь чая. Каждый из нас хотя бы раз день выпивает чашку черного или зеленого чая. Казалось бы, что может быть особенного в простом обыденном занятии, к которому люди привыкли издавна. Читая книгу Вильяма Похлебкина, понимаешь, что у чая есть своя история, своя особенность. И тут все далеко не просто.