«Чай наш грузинский» Часть 2

В недрах «Всемирной паутины» мне недавно попались такие строки: «Среди всех кавказских чаепроизводящих регионов Грузия, без сомнения, занимала лидирующее положение по многим направлениям: по развитию науки чаепроизводства, по внедрению механизации, по достигнутым результатам.»

Грузинский чай отличался довольно оригинальным вкусом. Он был бархатистым, терпким и производил приятное впечатление. «По содержанию ценных веществ качественный грузинский чай не уступал многим известным иностранным сортам.» Это строки из книги Юрия Иванова «Энциклопедия чая». Они нам напоминают о совсем еще недавнем прошлом.

А о более далеких временах я начал разговор в прошлый раз, познакомив вас с некоторыми фрагментами из книги Михаила Давиташвили «Чай наш грузинский». Речь шла о родине чая – о Китае. И о том, как этот напиток завоевывал весь мир. Для второй части я выбрал фрагменты из той же книги, в которых рассказывается о том, как чай оказался в Грузии и постепенно нашел здесь вторую родину.

«Вы едете в поезде вдоль Черноморского побережья Грузии, — пишет Михаил Давиташвили. — Вдаль убегают ровные ряды невысоких густолистых кустов. Они то взбираются на холмы, то спускаются в низины. Здесь, на чайных плантациях, круглый год зелено; поздней осенью или в начале зимы кусты покрываются небольшими, похожими на жасмин, белыми цветами.

Чайный куст! Кажется, ничем не отличается он от тех аккуратно подстриженных декоративных кустов, которые видите вы в городском саду. Но так только кажется. Скромные листочки на тонких веточках таят в себе тот своеобразный вкус и аромат, каких не дает ни одно растение в мире, и среди 18 000 цветковых растений дикой флоры нашей страны нет других, листья которых содержали бы хоть в ничтожном количестве кофеин – одно из главных сокровищ чайного листа.

Любители комнатного цветоводства скажут, что чайный куст похож на японскую камелию – растение с блестящими темно-зелеными листьями классически простой формы, как у лавра, и белыми, красными и розовыми цветками в пять-шесть лепестков. Это верно: камелия японская – родственница чайного куста, который называется также «камелия китайская».

Живет чайный куст долго (до ста лет и более), с наибольшей силой плодоносит в возрасте от 10 до 70 лет. В свободном развитии китайский чай вырастает в дерево, достигая трехметровой высоты, а индийский (ассамский) – даже 17 метров. Но для того, чтобы активизировать созревание новых побегов и облегчить сбор урожая, куст ежегодно формуют полуовалом (у нас) или «столом» (в Индии и других странах), позволяя ему расти не выше 80 сантиметров. Такая форма растения и посадка сплошными рядами (шпалерами) увеличивает его жизнеспособность, урожайность, морозостойкость. Раз в 20–25 лет куст «омолаживают», производя более основательную «тяжелую» подрезку.

Чаю нужно много тепла, много влаги, ему нужны красноземные и красноземно-подзолистые почвы с хорошей влагопроницаемостью, с определенным показателем кислотности; к некоторому превышению этого показателя чай хорошо приспосабливается, но в щелочной среде он гибнет.

Ну, а какой чай самый лучший?

Трудно сказать. Японцы считают, что такой выращивают в Удж(з)и, недалеко от Киото. Не хотят уступить им первенства ни китайцы, ни индийцы, ни цейлонцы. Мы тоже имеем основания гордиться своим грузинским чаем. Но зазнаваться нам не подобает, мы готовы и должны учиться у мастеров всех стран и народов, накопивших многовековой опыт.

Словом, вопрос далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Проблема качества готового продукта – огромная многогранная проблема чайного производства. Достоинства чая зависят от бесконечного ряда условий. Наилучший чай дает куст лучшего сорта, растущий в лучших почвенно-климатических условиях, при лучшем уходе, да если еще собрать его урожай в лучшее время года, в лучшие часы дня, при лучшей погоде, из лучшей части побегов, потом переработать по способу, лучшему именно для такого листа, многократно выделяя из массы полуфабриката ничтожно малую лучшую часть, а потом… убедить других в том, что чай получился наилучший! В этом отношении чай схож с вином: объективно выбрать чайного чемпиона так же трудно, как присудить единственную золотую медаль одному из множества образцов винодельческого искусства.

Специфические свойства лучшего черного чая южных стран как бы задают дегустаторам тон, служат эталоном. Такое пристрастие к тропическому чаю, может быть, не совсем справедливо, большие знатоки против него возражают. Один из пионеров нашего чаеводства географ и ботаник Андрей Николаевич Краснов, изучивший тропики и субтропики всей земли, решительно порицал неумеренное увлечение индийским чаем. Он писал: «Англичане требуют от чая темноты цвета и возможно большей крепости и терпкости настоя. Мы ценим в наших чаях тонкость вкуса и ароматность». Особенно богатый танином чай из районов, прилегающих к Гималаям, он характеризовал как темно-бурую жидкость с желто-коричневой пеной, совершенно не похожую на чай. Нужно сказать, что у нас в стране высокая репутация индийского чая объясняется и тем, что мы покупаем у Индии – главного мирового производителя и экспортера чая – только лучшие сорта, хотя индийская промышленность выпускает и более низкие.

Итак, достоинства тропического черного чая велики, но абсолютное преимущество его, конечно, не бесспорно, в мире производятся сотни и сотни разных сортов чая и многие из них в своем роде великолепны.

У нас в Грузии делают черный чай, не уступающий по мягкости вкуса и тонкости аромата лучшим сортам Индии и Цейлона; несколько отстает он от упомянутых лишь по крепости, «полноте».

В Грузии вырабатывают и превосходный зеленый чай. Его наивысший сорт, как и лучший черный чай называется «Букет Грузии». Своей великолепной вкусо-ароматической гаммой он значительно отличается от других сортов. Именно этот чай лично я назвал бы лучшим в мире – пишет Михаил Давиташвили — он, может быть, несколько уступает своим «сильнейшим» черным конкурентам по чисто гурманским качествам, но зато решительно превосходит их по качествам биологическим – тонизирующему действию, способности утолять жажду, предупреждать и лечить болезни.

Титестеры оценивают чай по десятибалльной системе, по ступенькам в четверть балла. Высшие советские сорта – «Букет Грузии», «Букет Азербайджана», «Букет Краснодара» – получают оценку в 5–5,5 балла. Когда в Индии наши специалисты пробовали наилучший чай, какой могли им там показать, они оценивали его в 6–6,5 балла. В 7, 8, 9 баллов оценивается чай высочайших сортов Индии и Цейлона, выпускаемый в совершенно ничтожных количествах; потребитель ни у нас, ни за рубежом практически его не знает. 10 баллов – это не чай, а титестерский идеал.

Однажды в Грузию пришла необычная посылка – ящик чая с ослепительной оценкой «9». Его величество «высочайший» чай Индии! С трепетом душевным вкушали его наши чаеведы. Это был темно-коричневый напиток великолепного «полного» вкуса и удивительного по силе и прелести аромата.

Хорошо, а почему этот чай привезен, почему от такая редкость? Нельзя ли нам научиться у индийцев делать точно такой же? Практически — нельзя.

Индийскому чайному кусту Ассама нужны своя почва, особый климат, нужен более короткий, чем в Грузии, световой день; китайскому по его происхождению кусту Дарджилинга нужны микроклиматические условия горной Индии. А главное (хотя не все считают это главным), нужна особая, индийская, обработка сырья с такими специфическими тонкостями, которые, может быть, только исказили бы, испортили принятую у нас технологию, хорошую для условий нынешней Грузии. Возможно, что даже температура воздуха, более высокая в Индии, чем у нас, влияет на индийский чай во время его изготовления и хранения на фабричном складе.

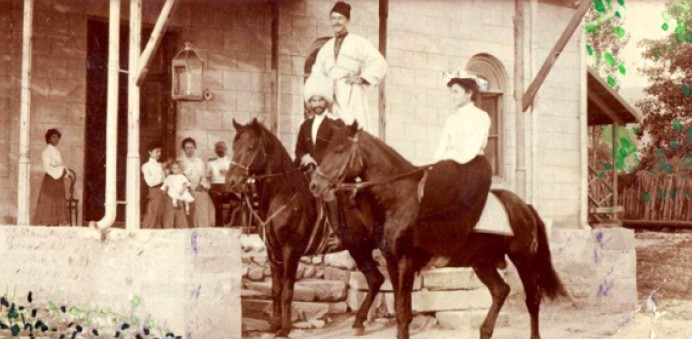

В усадьбе грузинского князя Миха Эристави в селе Гора-Бережоули с утра царил переполох: хозяин уезжал в далекое путешествие, в Санкт-Петербург. Едва занялась заря, к дому подали запряженный цугом экипаж. Слуги стали выносить и увязывать сундуки.

В шестидесятых годах прошлого века поездка закавказского жителя в Россию была для него и всей семьи большим событием. Но совершенно особое значение имела она для самого князя. Ему предстояло выдержать серьезный экзамен. Он вез в столицу плоды своих многолетних трудов – первые образцы грузинского чая.

Много хлопот приложила вся семья, чтобы изготовить этот чай. С той поры, как Миха Эристави заложил первую в Грузии чайную плантацию, он всех домочадцев сделал горячими приверженцами чаеводства. Когда крестьянские девушки стали собирать с кустов побеги, княжеский дом превратился в чайную фабрику…

У Эристави было переведенное на грузинский язык наставление о том, как перерабатывать чайный лист. Стараясь ни в чем не отступить от драгоценного документа, жена, сыновья и дочери князя во главе с ним самим производили таинственные манипуляции, завяливая, скручивая и высушивая чайные листья. Чай, по оценке домочадцев, получился отличный… Все ликовали.

Князь был передовым человеком своего времени, он интересовался новыми субтропическими культурами, надеялся, что разведение чая в Грузии поднимет ее экономику, поможет избавить Россию от импорта чая (в то время Россия закупала чая на 50 миллионов рублей золотом в год, позже эта сумма выросла до 70 миллионов).

Эристави намеревался создать крупное субтропическое хозяйство, но его собственных средств для этого не хватало. В 1860 году он просил у царского правительства ссуду в 20 тысяч рублей. Ответ был дан через четыре года, когда его плантация уже принесла урожай и были изготовлены образцы сухого чая, и гласил: «Отказать». Кутаисский гражданский губернатор в докладе по этому вопросу глубокомысленно заявил, что «развитие чайных деревьев» в Грузии – «дело неосуществимое»; что, быть может, только в теплицах, «при искусственных условиях» … и т. д.

И вот Эристави в Петербурге. В руках у него вещественное доказательство, что производить чай в Грузии можно. В 1864 году на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Петербурге появился благодаря трудам энтузиаста первый отечественный чай.

Но похвалы похвалами, помощи же (не было) … Миха Эристави возвратился в свою усадьбу ни с чем. В том же году он сделал еще одну попытку привлечь к своей работе внимание правительства. В конце года он представил в Кавказское общество сельского хозяйства образцы чая из урожаев 1862, 1863 и 1864 годов. Экспертиза одобрила чай 1863 года. Но и Кавказское общество не оправдало надежд Эристави. Как отмечал в те годы Георгий Церетели, оно «было оторвано от жизни страны, члены общества занимались не служением общим интересам, а личными делами». Справедливости ради надо добавить, что эти первые образцы грузинского чая были несовершенны; но суть дела в том, что ни первый наш чаевод, ни само Кавказское общество не получили никакой поддержки царского правительства. В 1870 году Эристави умер, и на пятнадцать лет опыты по производству чая фактически прекратились. Их возобновил в 1885 году великий русский химик Александр Михайлович Бутлеров. Из листьев чайных кустов Сухумского ботанического сада он изготовлял довольно хороший чай. Был у него и свой участок чая между Сухуми и Новым Афоном. Но Бутлеров тоже скончался, не успев завершить эти опыты.

Однако идея отечественного чаеводства не заглохла, ее в разное время пропагандировали русские ученые: Докучаев, Воейков, Краснов, Вильяме, ее подхватила грузинская общественность. За развитие чайной культуры горячо ратовали видный общественный деятель Нико Николадзе, писатель и публицист Георгий Церетели и многие другие. Николадзе посадил саженцы чая в Потийском саду и в своем родном селе Диди-Джихаи-ши. Выдающийся писатель и общественный деятель Илья Чавчавадзе писал в газете «Иверия» в 1887 году: «Закавказье, благодаря богатому климату и почве, может производить почти все, что произрастает на земле и дает выгоду. Наш край настолько успешно вырастил даже хинное дерево и чайный куст, что теперь само правительство старается о процветании и распространении как одной, так и другой культуры».

Выражая свои лучшие надежды, Чавчавадзе вместе с тем высказывал поистине пророческие сомнения относительно расторопности царского чиновничьего аппарата: «Конечно, эти труды и расходы не пропадут даром и принесут большой доход как нашему краю, так и всему государству, в том случае, если хинное дерево и чайный куст не будут высаживаться на белой бумаге и поливаться черными чернилами».

Царское правительство «старалось о процветании и распространении» чая более чем умеренно. Не раз высокое начальство в ранге министра или губернатора отказывало отдельным лицам и сообществам в выделении земельных участков для чайных плантаций, и рушилось начатое дело, гасла инициатива. Когда Кавказское общество сельского хозяйства попросило разрешения послать с экспедицией в чайные страны своего практиканта, чиновник министерства государственных имуществ отказал, представив «полновесный» резон: «практикант может там умереть…» Врагами отечественного чая выступали и чаеторговцы, загребавшие огромные барыши. Были случаи, когда по инициативе русских ученых в Китае, Японии и Индии закупались чайные семена и саженцы, доставлялись в Грузию, высаживались в грунт, но не давали хороших всходов, нормальных кустов; проверки выявляли, что они были умышленно испорчены. Чаще всего семена теряли всхожесть в долгом пути, иногда их сеяли в неподходящие почвы; гибли молодые кусты от мороза или неумелого ухода.

И все-таки время брало свое. Чай в конце прошлого – начале (ХХ) века стали разводить некоторые помещики, состоятельные люди, иногда крестьяне (редко местные жители, чаще переселенцы).

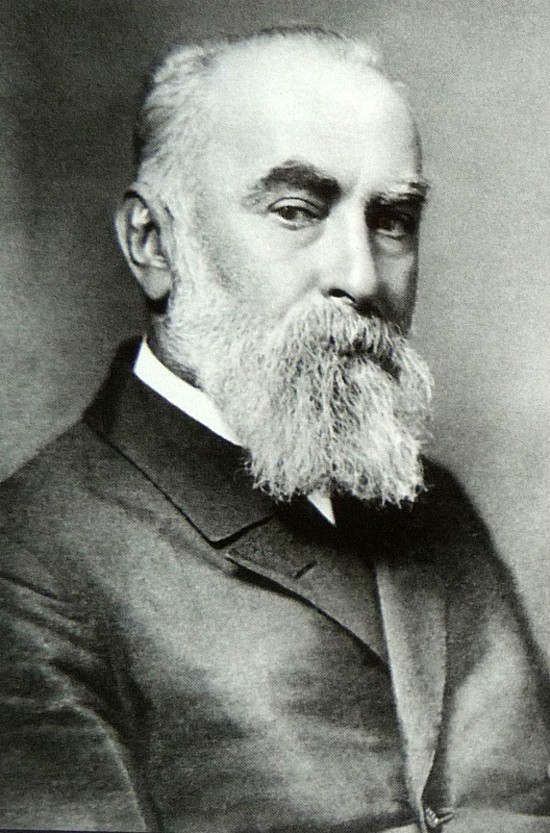

Страстным пропагандистом грузинского чая стал Владимир Андреевич Тихомиров, выдающийся фармаколог, член многих русских и иностранных научных учреждений и обществ. Он принял участие в экспедиции в чайные страны, организованной в 1891 году крупным русским чаеторговцем Константином Семеновичем Поповым – не менее корыстным, чем его коллеги, но более дальновидным дельцом, решившим заняться производством собственного чая. В 1892 году были опубликованы результаты работы Тихомирова по изучению растительного мира Цейлона. В горных районах острова, в царстве чайных плантаций, московский профессор изучал китайско-индийский чай Цейлона, так, называемый цейлонский гибрид, и пришел к выводу, что цейлонский чай «Жемчужина Индийского океана» превосходит сорта других азиатских стран, что он «содержит более так называемого экстракта: вяжущих, красящих и горьких начал». Но самый важный вывод его состоял в том, что этот чай можно культивировать на Черноморском побережье Кавказа.

Тихомиров собрал большую коллекцию чайных семян и черенков, некоторые из них выдержали долгое морское путешествие и были высажены на плантациях Попова в районе Батуми – в Чакве, Салибаури, Капрешуми. «Научные и практические результаты, полученные экспедицией профессора Тихомирова, – писал Иван Николаевич Клинген, – придавали смелость и уверенность в решении сделать первые шаги относительно устройства чайного хозяйства близ Батума в довольно широких размерах». Это была теоретическая база для перехода от кустарных опытов к промышленному производству чая. В 1895 году в чайные страны отправилась новая научная экспедиция, которую возглавил сам Клинген.

В России история чаепития берет начало с 1638 года – с той поры, когда монгольский Алтын-хан прислал в подарок русскому царю Михаилу Федоровичу четыре пуда диковинного сушеного листа в маленьких, по четверти фунта, пакетиках – «ради варения чая». Царский посол Василий Старков познакомился с удивительным питьем на обеде у ханского брата. «Не знаю, листья ли то какого дерева или травы, – доносил он царю. – Варят их в воде, приливая несколько молока…»

Забавнее всего то, что, принимая другие дары (атлас и соболей), Старков отказывался от чая, считая его вещью пустой и никчемной.

Знали о чае в России и раньше, по крайней мере в XVI веке. В 1567 году побывали в Китае и пили там чай казацкие атаманы Иван Петров и Бурнаш Ялышев. Однако непосредственно из Китая чай дошел до Москвы почти на сто лет позже, его привез посол Перфильев. Царь Алексей Михайлович испробовал чай (как лекарство) в январе 1665 года, его примеру последовали бояре. Царю и боярам новый напиток понравился, хотя и пили они его без сахара. Русский посол Николай Спафарий, ученый и государственный деятель, жил в Китае в 1675–1678 годах и, вернувшись в Москву, написал о чае большое сочинение. «Питие доброе, – засвидетельствовал он, – и, когда привыкнешь, гораздо укусное». В 1679 году с Китаем был заключен договор о постоянных поставках чая. В 1696 году из Москвы в Пекин отправился за чаем первый русский караван купцов. С него-то и пошло. Долог был путь чая из Юго-Восточной Азии в европейские страны. Его везли на верблюдах, на санях и телегах, переправляли плотами и паромами через реки. Его перегружали в трюмы кораблей, везли морем к дальним берегам – и снова сухопутная дорога. Путешествие длилось год-полтора, а то и больше. В Россию чай шел через Маньчжурию и Монголию, а с 1870 года и морем, из Кантона в Одессу.

С 1807 по 1822 год жил в Китае глава православной церковной миссии Николай Бичурин, образованный человек, лишенный впоследствии духовного звания. Он написал о Китае много трудов, в одном из которых подробно рассказал про чайное растение и чайное производство. Бичурин стал первым европейцем, основательно изучившим и описавшим организацию чайного дела. В нашей стране … первыми узнали чай и привыкли к нему народы Забайкалья, Сибири, Средней Азии и других восточных областей.

В (центральных) областях России мода на чай пошла от Москвы. Добрая слава его ширилась. Но чая было мало, он был дорог. С увеличением ввоза чая в XVIII веке чаепитие на Руси получило значительное распространение, но чай пили исключительно в городе, а в деревне он был еще почти недоступен. В XIX веке он стал в городах обыденным напитком, за 1802–1860 годы ввоз его вырос в десять раз. При такой популярности, однако, он оставался дорогим: дальняя дорога, большие пошлины и жадность купцов повышали его закупочную стоимость в 5–6 раз.

Вокруг чая кипели темные страсти. Развивалась контрабанда (в Грузию проникал индийский чай через Персию), полноценный товар всячески фальсифицировали и заменяли суррогатами из малины, земляники, черники, фруктов, цветов липы. В России из листьев иван-чая и кипрея делали широко распространенный тогда «копорский» чай; «кавказский» чай делали из листьев кавказской черники. За рубежом фальсификация чая «вкусовыми» добавками, ароматизаторами, красителями распространена и сейчас.

Краса и гордость русского чайного стола – самовар, родился в середине XVIII века. Первые самовары были похожи на котлы с крышками, крана у них не было, напиток вычерпывали ложкой. Варился в этих самоварах сперва не чай, а его русский предшественник сбитень — горячий напиток с медом, шалфеем, лечебной травой зверобоем и пряностями. Делались в старину и самовары-кухни с двумя отделениями, в них варили щи (или чай) и кашу. Были и самовары-кофейники. К угольным самоварам в XIX веке присоединились керосиновые, в XX веке – электрические…

Любопытно, что с высокой особой (ролью) самовара связано начало чаепития в Грузии: первые литературные сведения об этом событии относятся к 1770 году, когда царь Ираклий получил самовар и чайный сервиз в подарок от Екатерины Второй.

Пить чай научились все континенты земли. Но выращивать его умели только в Азии. Длинный ряд веков эта культура оставалась для европейцев «китайским секретом». И только на Черноморском побережье Грузии чайный куст нашел себе в Европе новую родину. На это потребовалось несколько десятилетий упорного труда чаеводов-энтузиастов, которым пришлось бороться не столько с природой чайного куста, сколько с природой царских чиновников. Было принято считать, что инициатором отечественного чаеводства выступил князь Михаил Семенович Воронцов, известный одесский правитель, преследовавший Пушкина. Это неверно. Правда, первые в нашей стране чайные кусты были высажены в Крыму, около Ялты, в Никитском ботаническом саду, в тот период, когда Воронцов был генерал-губернатором Новороссийского края. Это произошло в 1833 году или несколько раньше, точных сведений нет. В 1844 году Воронцов стал наместником Кавказа; он занялся, между прочим, и разведением субтропических культур, в чем было прямо заинтересовано царское правительство. Но если и возникла у этого хитрого сатрапа мысль о грузинском чаеводстве, то он к ней быстро охладел.

Очень характерны относящиеся к этому вопросу архивные документы канцелярии наместника. Воронцов писал министру государственных имуществ Киселеву после первой неудачной попытки вырастить из выписанных министерством в 1845 году и погибших по дороге семян: «Чайное дерево никогда в здешнем крае полезно не будет; но если угодно В. С. (вашему сиятельству), чтобы еще были сделаны пробы, то нужно выписать из Китая другие семена, совершенно годные, и мы оные немедленно посадим». Соглашаясь с мнением Воронцова о бесполезности для Грузии разведения «чайного дерева», министр высказался против приложения «дальнейших к этому усилий»: «…это растение разводится с выгодой только в некоторых местностях Китая и, будучи пересажено в другие равно благоприятствующие климатом страны, перерождается и не приносит ожидаемых выгод, как это доказали опыты, сделанные в Бразилии».

Как мы видим, опасения Ильи Чавчавадзе имели веские основания. Как ни странно звучит для нас заявление, что чай не годится для Грузии потому, что, во-первых, хорошо растет в Китае и, во-вторых, плохо растет в Бразилии, такой логики в сочетании с высоким саном было вполне достаточно.

Воронцов не стал основоположником грузинского чаеводства, он только дискредитировал идею, на многие годы лишил энтузиастов поддержки правительства.

Чайное дело в Грузии не заглохло! Истинными инициаторами его были русские и грузинские ученые. Еще в 1792 году в трудах Вольно-экономического общества была помещена статья Г. Ф. Сиверса «Как произрощать чай в России» …

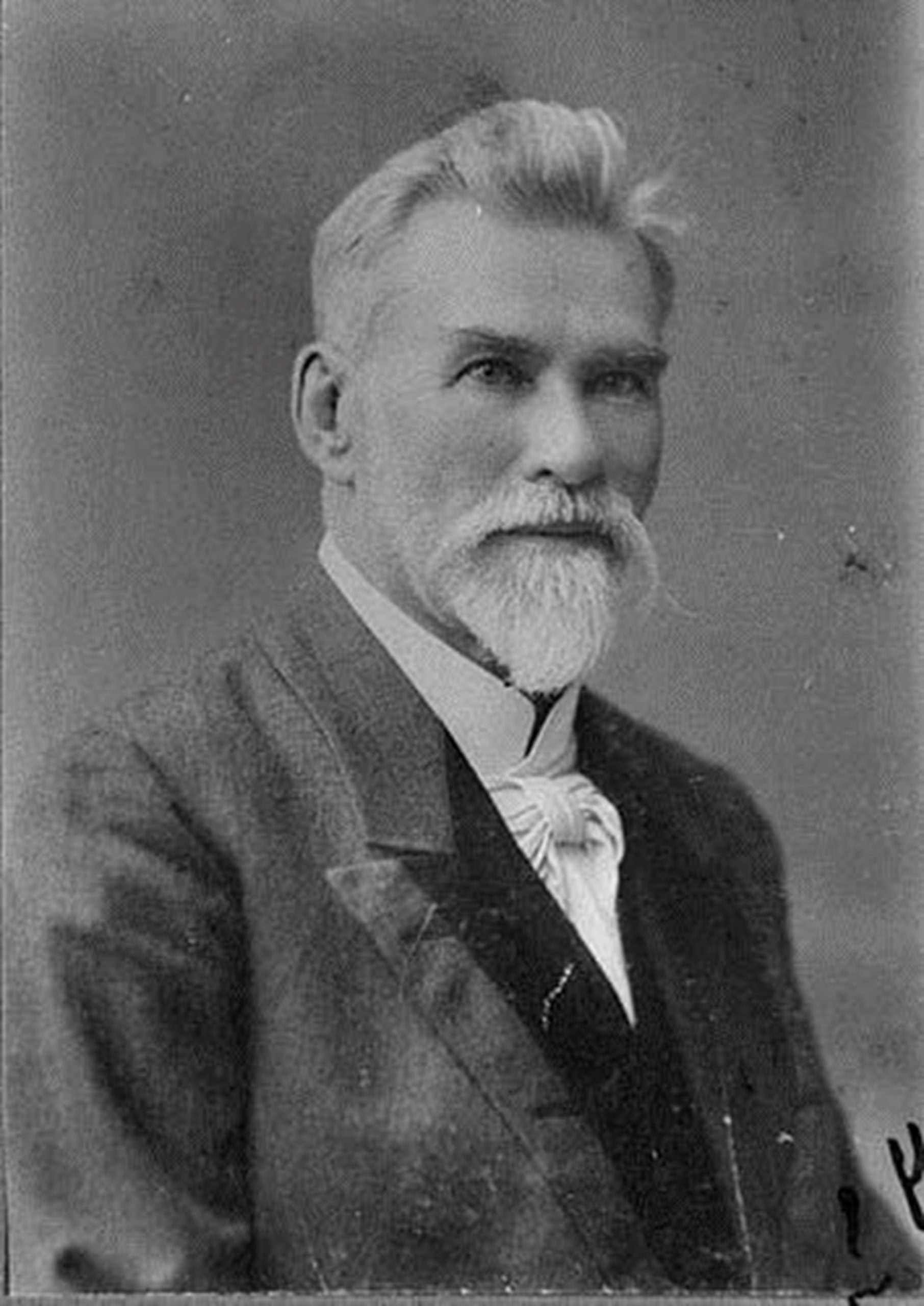

Андрей Николаевич Краснов посвятил освоению черноморских субтропиков под чай много лет своей жизни… Он принял участие в экспедиции Иван Николаевич Клингена в чайные страны в 1895–1896 годах, организованной Удельным ведомством, которое решило создать свое большое чайное хозяйство.

Одну из самых первых, энергичных и удачных попыток организовать большую чайную факторию предпринял в 1885 году отставной инженер-полковник А. А. Соловцов. Выписанными из Ханькоу семенами он заложил в Чакве небольшую плантацию, которую стал последовательно расширять собственным посевным материалом. В 1887 году он изготовил первый чай; в 1893 году за образцы своего чая он получил Большую золотую медаль на выставке в Тбилиси. Соловцов активно пропагандировал идею грузинского чаеводства в печати.

С размахом взялся за дело Константин Семенович Попов. Он лично изучал чайное производство в Китае и вложил в свое предприятие около миллиона рублей. В 1897–1898 гг. в имении Попова в Батуми была построена первая в Грузии чайная фабрика, перерабатывавшая лист трех его плантаций. В 1900 году ее продукция на Всемирной выставке в Париже получила Большую золотую медаль.

Почти в те же годы занялось разведением чая и Удельное ведомство. Самым крупным чаеводческим хозяйством страны стало его Чаквинское имение, основой которого послужил посадочный материал с плантации Соловцова, а затем семена и саженцы, привезенные в 1896 году экспедицией Клингена. К 1917 году имение разрослось до 550 гектаров. Оно снабжало саженцами другие хозяйства. В Чакве тоже была построена чайная фабрика – годом позже фабрики Попова. Клинген руководил здесь общей постановкой дела как инспектор кавказских удельных имений.

В конце века, в 1899 году, в Грузии под чаем было занято 56 гектаров. С 1900 по 1915 год ежегодно в среднем закладывалось по 32 гектара новых плантаций. Были построены три чайные фабрики, не считая нескольких кустарных. Они были хорошо механизированы, выпускали в основном вполне доброкачественный черный байховый чай, почти не уступавший чаю Индии и Китая и получивший высокие оценки на русских и зарубежных выставках. Низкосортную продукцию – так называемый «солдатский чай» – закупало военное ведомство «для довольствия нижних чинов».

Но общие успехи чайного дела в царской России были невелики. Всего за семь десятилетий, предшествовавших установлению Советской власти в Грузии, то есть за весь период со времени появления чайного куста на Черноморском побережье, было заложено 1020 гектаров плантаций. Известный английский специалист по чаю, агроном и биохимик Гарольд Манн, так охарактеризовал чайное производство тех лет: «Чайное дело в России являлось забавой царя и нескольких богатых купцов». С этой характеристикой нельзя не согласиться.